Schneller Fuchs, träger Hund, Bayern und Sylt oder: Das ganze Alphabet soll es sein

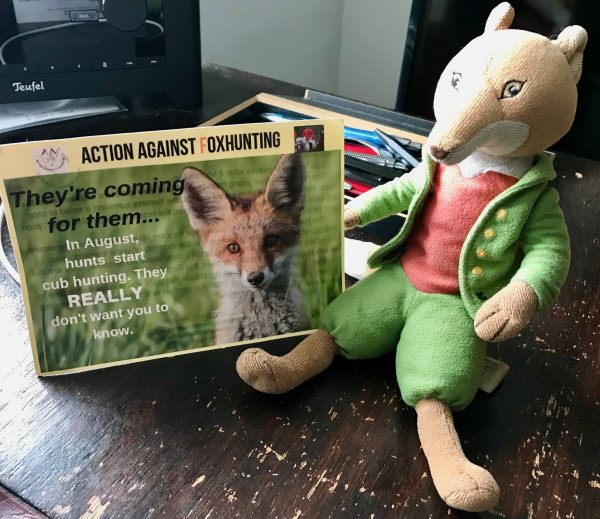

Mal abgesehen von Pangrammen: Selbstverständlich ist dieser Fuchs (aus Schottland) gegen die Fuchsjagd (Protestkarte aus Cornwall / UK). (Foto: Bernd Berke)

Ich weiß auch nicht, warum ich ausgerechnet heute darauf komme. Jedenfalls gibt es da die sogenannten Pangramme. Was das sei? Nun, es sind etwas wirre und zuweilen komische Sätze, deren vornehmster Zweck darin besteht, sämtliche Buchstaben des Alphabets zu enthalten.

Man fragt sich, wer diese Sprach-Bastelei betrieben hat. Im Deutschen ist jemand – nach vermutlich langem Grübeln (oder fröhlichem Assoziieren) – auf diese Idee verfallen:

„Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.“

Nicht schlecht. Aber da fehlt doch noch was? Richtig, es kommen keine Umlaute vor, die fürs Deutsche nun mal typisch sind. Auch vermisst man das „ß“. Um den Satz letternmäßig entsprechend zu erweitern, muss man freilich aus Bayern in den hohen Norden gehen. Dann eröffnet sich die ins Absurde ragende Perfektion dieses Satzes:

„Zwölf Boxkämpfer jagen Viktor quer über den großen Sylter Deich.“

Und wozu solche Sätze? Früher hat man Fernschreiber, Setz- und Schreibmaschinen oder Drucker damit getestet, heuer sind’s gelegentlich noch Computer-Tastaturen. Mit einem Merksatz kann man herausfinden, ob alle Buchstaben funktionsfähig vorhanden sind und wie sie – je nach Schriftart – aussehen.

Selbstverständlich gibt es derlei Satz-Konstrukte nicht nur im Deutschen. Das wohl berühmteste stammt aus dem Englischen und lautet:

„The quick brown fox jumps over the lazy dog.“ (Der schnelle braune Fuchs springt über den trägen/faulen Hund.)

Im Französischen behilft man sich u. a. hiermit:

„Portez ce vieux Whisky au juge blond qui fume.“ (Tragt diesen alten Whisky zum blonden Richter, der raucht.)

Es gibt derweil auch Sätze mit allen französischen Akzentformen, auf die ich hier verzichten möchte. Hab‘ ich denn Lust, all die Sonderzeichen auf der Tastatur hervorzukramen? Nö.

Die zuweilen unerschöpflich erscheinende Wikipedia-Enzyklopädie, der wir die Beispiele dankend entnehmen, unterscheidet übrigens noch „echte“ Pangramme, in denen jeder Buchstabe genau einmal vorkommt. Angeblich ist dies bislang in keiner Sprache ohne Abkürzungen und/oder gewaltsam herbeigezerrte Kunstworte gelungen.

Wo wir eben schon mal beim Fuchs waren: Zum Füchslein auf dem Foto gibt es eine kleine Geschichte. Das Tier stammt aus Schottland. Ich hatte es dort in einem Geschäft entdeckt, es aber zunächst nicht gekauft. Doch der Kerl mit der grünen Montur ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Also hieß es nach reiflicher Überlegung: noch einmal quer durchs Land von der einen zur anderen schottischen Küste fahren – zurück bis zu jenem Laden, wo der Fuchs gottlob noch zu haben war. Jahre später hat ihn unsere Tochter ins Herz geschlossen. Sage also niemand, die damalige Fahrt hätte sich nicht gelohnt. Doch vom Öko-Fußabdruck (Carbon Footprint) reden wir hier mal ausnahmsweise nicht.

Dieser Tage ist der Fuchs übrigens mit in England gewesen, genauer: in Kent, London und Cornwall. Er musste sich doch über den Brexit informieren. Als Schotte ist er ganz eigener Meinung.

_______________________________________

P. S.: Im besagten Wikipedia-Beitrag finden sich auch noch einige Pangramme für folgende Sprachen: Russisch, Polnisch, Slowenisch, Tschechisch, Lateinisch. Mehr gibt’s man anderweitig, beispiels- und vorzugsweise in dieser denkbar ausführlichen Listen-Überscht: http://clagnut.com/blog/2380/