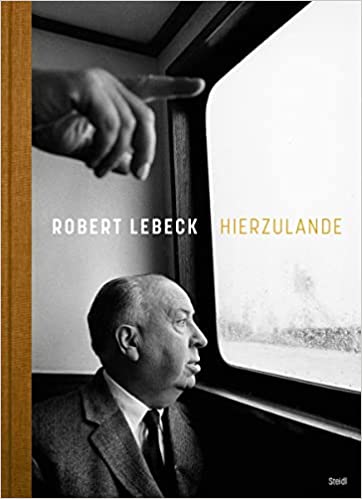

Diese oft bizarre Republik – Robert Lebecks Fotoband „Hierzulande“

Fast so rätselhaft wie einer seiner Thriller: mysteriöser „Fingerzeig“ für Alfred Hitchcock in der deutschen Bahn – das Cover von Robert Lebecks Foto-Bildband „Hierzulande“. (© Robert Lebeck / Steidl Verlag)

Es beginnt 1955 mit Momenten einer (nachträglichen) „Geburtsstunde“ der Bundesrepublik Deutschland, die den Krieg „endgültig“ hinter sich zu lassen glaubte. Der Fotograf Robert Lebeck (1929-2014), damals gerade 26 Jahre alt, lieferte für die Zeitschrift „Revue“ Aufnahmen der letzten deutschen Kriegsgefangenen, die aus russischen Lagern zurückkehrten.

Ausgemergelt, sichtlich erschöpft, in einheitliche Wattejacken gekleidet, so kamen sie mit notdürftigen Holzkoffern ins fremd gewordene Heimatland. Und nun schaue man, wie sie ihre Familien wiedersehen, welche Freudentränen da fließen, welches Befremden sich jedoch auch allseits zeigt und wohl nicht offen zu zeigen wagt. Schließlich: wie fieberhaft verzweifelt wartende Menschen ihre Männer, Väter, Söhne, Geschwister und Freunde unter den Rückkehrern suchen.

Auch sonst hat Lebeck, der seit den frühen 1960er Jahren besonders durch seine Arbeit für den seinerzeit stilbildenden „Stern“ bekannt geworden ist, viele prägsame Augenblicke der frühen Bundesrepublik mit untrüglichem Gespür erfasst – selbstverständlich im authentisch wirkenden Schwarzweiß. Diese Bilder sind tief in ihrer Zeit verwurzelt. In der Diktion von damals könnte man vielleicht vom „Antlitz der Zeit“ sprechen. Oder halt vom herrschenden Zeitgeist.

Enthemmung im „Wirtschaftswunder“

Ganz anders als beim ernsten Auftakt mit den Kriegsheimkehrern geht es in dem Bildband „Hierzulande“ weiter: Wir sehen Szenen von feuchtfröhlichen, um nicht zu sagen saufseligen Busausflügen ins Weinörtchen Altenahr. Bizarre Enthemmung im sogenannten „Wirtschaftswunder“. Eine Luxusvariante folgt etliche Seiten später: Lebeck lichtete 1962 mit nötiger Diskretion, doch auch im übertragenen Sinne „enthüllend“, die Nackten und Reichen von Sylt ab.

Auch nimmt uns das Buch mit ins hessische Friedberg, wo am 1. Oktober 1958 Elvis Presley seine Dienstzeit als US-Soldat antrat. Robert Lebeck wartete ab, bis der Pulk der Foto-Kollegen abgereist war und Elvis zugänglicher wurde. Nun bekam er ganz spezielle Motive mit dem Weltstar. 1959 gelangen ihm ikonische Bilder der Operndiva Maria Callas, 1960 ließ sich in Hamburg kein Geringerer als Alfred Hitchcock von Lebeck in sinistren Situationen fotografieren, die der Filmregisseur allerdings gleichsam „mitinszenierte“ und die daher stets etwas ungreifbar Mysteriöses an sich haben. Aus späterer Zeit folgen noch geradezu entwaffnende Aufnahmen von Romy Schneider.

Unverkennbar Konrad Adenauer

Doch beileibe nicht nur mit Stars konnte Lebeck menschlich und bildnerisch umgehen. Auch der (un)gewöhnliche Alltag erschloss sich seiner Kamera oder vielmehr: seinem feinen und wachen Empfinden. Ostberliner auf Einkaufstour durch Westberlin – kurz vor dem Mauerbau. All die (vergleichsweise noch bescheidenen) Lockungen des Westens. Sodann die 1961 entstandenen Milieustudien auf der Reeperbahn und vom Hamburger Fischmarkt. Es ist eine versunkene Welt, die Lebeck da festgehalten hat. Doch einige Bilder deuten darauf hin, dass das Vergnügungsviertel in gewisser Hinsicht auch ein Soziallabor gewesen sein könnte. Grandios jenes freche „Fräulein“, das die verschämt amüsierten männlichen Passanten um den Finger wickelt. Stichwort erwachendes weibliches Selbstbewusstsein. Stichwort freizügige Sexualität in immer noch arg verklemmten Zeiten. Freilich zumeist im Zeichen des Geldes.

Die Polit-Prominenz in der Bonner Republik kommt ebenfalls gebührend vor. Winston Churchill hält 1956 im Palais Schaumburg Hof. Frappierend Konrad Adenauers Konterfei, an seinem 90. Geburtstag über die Schulter eines Gesprächspartners hinweg fotografiert. Es zeigt nur einen Bruchteil seines gleichwohl unverkennbaren Gesichts. Ein meisterhaftes Bildnis. Nicht minder typisch und sozusagen „den ganzen Filou“ enthaltend: Willy Brandt beim Flirt mit einer jungen Frau im Speisewagen der Bahn. Dann aber auch seine bittere, resignierte Miene 1974. Es war am Tag seines Rücktritts als Bundeskanzler, im Zuge der Guillaume-Affäre. Und Helmut Kohl? Wird 1976 in selbstgefälliger Pose ausgerechnet im Ruhrgebiet „erwischt“, wo dergleichen Mache am allerwenigsten hingehört…

Der Zeitbogen reicht bis 1983. Da hatte Robert Lebeck den Auftrag, ein Porträt des Landes in Bildern zu entwerfen – wahrlich keine leichte Aufgabe. Heraus kam das vielfältig aufgefächerte Bild einer oft eher grotesken Republik, mit merklichem Schwerpunkt auf Ödnis und Verwahrlosung. Die „Bild“-Zeitung erregte sich seinerzeit über die „Nestbeschmutzung“. Mit anderen Worten: Lebeck kann – um das Mindeste zu sagen – auch hierbei nicht ganz falsch gelegen haben.

Robert Lebeck: „Hierzulande“. Reportagen aus Deutschland. Foto-Bildband. (Hrsg.: Cordula Lebeck). Mit einem Essay von Daniela Sannwald. Steidl Verlag. 192 Seiten im Format 20 x 28,5 cm, Hardcover. 35 Euro.

Das Buch begleitet eine Ausstellung in der Kunsthalle Lüneburg, die noch bis zum 25. Juni 2023 dauert.