„Die Brücke“ und „Der Blaue Reiter“ – ein opulenter Vergleich in Wuppertal

Alexej von Jawlensky: „Mädchen mit Pfingstrosen“ (1909), Öl auf Pappe auf Sperrholz, 101 x 75 cm (Von der Heydt-Museum, Wuppertal)

Von den Künstlergruppen „Brücke“ und „Blauer Reiter“ glaubt man schon so manches gesehen zu haben. Wie aber, wenn nun Kernbestände dreier bedeutender Sammlungen eine neue, teilweise ungewohnte Sicht auf die vermeintlich altbekannten Werke erlauben würden? So wie jetzt in Wuppertal, wo das Von der Heydt-Museum seinen einschlägigen Eigenbesitz mit etlichen Leihgaben der Kunstsammlungen Chemnitz und des Buchheim Museums in Bernried anreichert.

Insgesamt 160 Werke, 90 Gemälde und 70 Arbeiten auf Papier, kann Wuppertals Museumschef Roland Mönig als Kurator der Ausstellung „Brücke und Blauer Reiter“ zeigen. Etwaige Lücken der drei genannten Sammlungen werden durch ergänzende Einzelstücke aus anderen Museen sinnvoll geschlossen.

Erich Heckel: „Der schlafende Pechstein“ (1910), Öl auf Leinwand, 110 x 74 cm (Buchheim Museum der Phantasie, Bernried am Starnberger See)

Die Schau ist in eine Raumfolge mit neun Kapiteln gegliedert. Sie soll Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede beider Gruppierungen erschließen. Solche Unterschiede markiert gleich der Auftakt im ersten Raum. Auf Erich Heckels Gemälde „Der schlafende Pechstein“ (1910) sieht man den Freund und Künstlerkollegen ganz ungebrochen in praller Farbigkeit und Sinnlichkeit, vollkommen entspannt in erfüllter Gegenwart. Demgegenüber wirkt Gabriele Münters Bild „Kandinsky am Tisch“ (1911) distanziert, es ist ersichtlich die reflektierte Darstellung eines Intellektuellen. Heckel zählt zur „Brücke“, Münter zum „Blauen Reiter“.

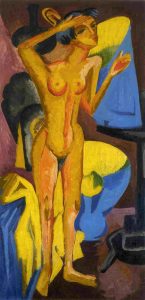

Auch weitere Gegenüberstellungen lassen die These plausibel erscheinen, die den „Brücke“-Künstlern eine spürbar stärkere Unmittelbarkeit zuschreibt. So etwa der erotisch knisternde „Mädchenakt im Atelier“ (1909) von Ernst Ludwig Kirchner („Brücke“) und als Vergleichsstück Franz Marcs „Akt mit Katze“ (1910), der eine Vereinigung mit der Natur beschwört, dabei jedoch ungleich durchgeistigter und weniger direkt, weniger physisch-körperhaft wirkt.

Freilich können längst nicht alle Bilder säuberlich in dieses Schema einsortiert werden, gar manche weisen als autonome Kunstwerke darüber hinaus. „Brücke“ sinnlich, „Blauer Reiter“ geistig – eine derart simple Gleichung geht selbstverständlich nicht restlos auf. Doch es gibt eben gewisse Tendenzen, die in diese Richtung weisen.

Dresden, Berlin und der Norden vs. München mit Alpenvorland

Allerdings existieren auch rein äußerliche Unterscheidungsmerkmale. Vom „Blauen Reiter“ gibt es weitaus mehr theoretische Äußerungen, während die „Brücke“-Mitglieder über all die Jahre ziemlich „mundfaul“ geblieben sind, wie Ausstellungsmacher Roland Mönig sagt. Zur „Brücke“ scheint sich die kunstgeschichtliche Etikettierung „Expressionismus“ im landläufigen Sinne eher zu fügen als zum divergierenden „Blauen Reiter“.

Ernst Ludwig Kirchner: „Frauen auf der Straße“ (um 1914), Öl auf Leinwand, 126 x 90 cm (Von der Heydt-Museum, Wuppertal)

Mehr noch: Die „Brücke“-Gruppe erwies sich für einige Zeit als recht fester Zusammenhalt und kann – grob gesagt – dem deutschen Norden und Berlin zugeordnet werden. Speziell die für damalige Verhältnisse sehr freizügigen Bilder badender Menschen (z. B. Ernst Ludwig Kirchner „Vier Badende“, 1909/10) ähneln einander doch sehr, zuweilen bis zum Verwechseln.

Die wesentlichen Gruppenphasen in Dresden (1905 bis 1911) und Berlin (1911 bis 1914) werden in getrennten Räumen behandelt. In Berlin treten urbane Motive (Kirchners „Frauen auf der Straße“, um 1914) neben weiterhin übliche Naturdarstellungen (Erich Heckel „Szene am Meer“, 1912). Wie Kurt Tucholsky Jahre später (1927) einmal in ganz anderem Zusammenhang schrieb: „…vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße…“ Man halt halt so seine Assoziationen.

Marianne von Werefkin: „Artisten“ (1909), Gouache auf Papier, 19,5 x 24,6 cm (Museum Wiesbaden, Dauerleihgabe aus Privatbesitz)

Während also die „Brücke“ eine zeitweise ziemlich eingeschworene und gemeinschaftlich vital bekräftigte Vereinigung war, formierte sich der „Blaue Reiter“ allenfalls lose und kristallisierte sich eher temporär um München und das Alpenvorland herum. Kulminationspunkt war der legendäre sommerliche Aufenthalt von Gabriele Münter und Marianne von Werefkin mit ihren Gefährten Wassily Kandinsky und Alexej von Jawlensky im bayerischen Örtchen Murnau, anno 1908. Auch aus diesem gruppendynamischen Kontext kann Wuppertal einige prachtvolle Bilder Aufbieten, darunter Jawlenskys „Mädchen mit Pfingstrosen“ (1909), Werefkins „Abend in Murnau“ oder Kandinskys „Riegsee – Dorfkirche“.

„Vorbilder und Wahlverwandte“

Und die Gemeinsamkeiten? Nun, die Künstlerinnen und Künstler lebten und malten nun einmal im selben Zeitfluidum und nahmen ähnliche Einflüsse auf, die in Wuppertal unter der Überschrift „Vorbilder und Wahlverwandte“ beleuchtet werden. Zuvörderst orientierte man sich an Frankreich, zumal an den seinerzeit neuartigen Malweisen eines Henri Matisse, Paul Cézanne und Paul Gauguin. Hinzu kamen Anregungen aus Kubismus und Futurismus (z. B. erkennbar bei Franz Marcs Bild „Im Regen“, 1912).

Und so kann man – jenseits aller Differenzen und Differenzierungen – den gesamten Rundgang vielleicht wie ein orchestrales Zusammenstimmen verschiedener Instrumente und Temperamente erleben, besser noch: genießen. Hierzu gesellen sich auch die besonderen „Stimmen“ von Paul Klee und Alfred Kubin, die in einem eigenen Graphik-Kabinett präsentiert werden, oder vom etwas älteren Emil Nolde, der von den „Brücke“-Künstlern heftig als Galionsfigur umworben wurde.

Wassily Kandinsky: „Improvisation Sintflut“ (1913), Öl auf Leinwand, 95,8 x 150,3 cm (Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau, München)

Die damalige Entwicklung legt es nahe, auch dem Weg in die Abstraktion ein eigenes Kapitel zu widmen. Zwischen Gegenständlichkeit und Gegenstandsferne suchten alle ihre je eigene Position. Wassily Kandinsky ging dabei entschieden am weitesten, seine furiose, vollends chaotisch (und damit themengerecht) anmutende „Improvisation Sintflut“ (1913) ist geradezu eine Ikone der frühen Abstraktion. Zuvor hatte er mit seiner theoretischen Schrift „Über das Geistige in der Kunst“ (1911) den Weg skizziert. Spürbar verhaltener und vorsichtiger näherte sich beispielsweise der gleichfalls dem „Blauen Reiter“ zugerechnete August Macke dem Grenzbereich. Seine Bilder wie „Fingerhut im Garten“ (1912) oder „Mädchen mit Fischglas“ (1914) wirken vergleichsweise klar konstruiert, beherrscht und geordnet. Nicht nur aus unserem zeitlichem Abstand wird klar, dass natürlich beide Herangehensweisen ihre Berechtigung, ihre Vorzüge und Risiken haben. Viele Wege führen zur Kunst.

August Macke: „Mädchen mit Fischglas“ (1914), Öl auf Leinwand, 81 x 100,5 cm (Von der Heydt-Museum, Wuppertal)

Eigentlich müßig festzustellen: Die Ausstellung endet folgerichtig mit dem Jahr 1914. Der Beginn des Ersten Weltkriegs war ein solch tiefgreifender Epochenbruch, dass sich fortan auch alle Kunst ganz neu ausrichten musste.

Interessant übrigens, was der Ko-Kurator und Direktor der Kunstsammlungen Chemnitz, Frédéric Bußmann, über deutsch-deutsche Unterschiede in der Rezeption beider Künstlergruppen sagt. Schon bald nach dem Zweiten Weltkrieg hätten die Spielarten des Expressionismus im SED-Staat bis in die 1970er Jahre hinein als volksferner „Formalismus“ gegolten, mithin als dekadent und bürgerlich. In Westdeutschland hingegen sei der Expressionismus zur vermeintlichen Widerstands-Kunst umgedeutet worden, mit der man das eigene belastete Gewissen habe reinwaschen wollen. Doch das ist wahrlich ein Themenblock für sich.

„Brücke und Blauer Reiter“. Wuppertal, Von der Heydt-Museum, Turmhof 8. Bis zum 27. Februar 2022. Di-Fr und Sa/So 11-18, Do 11-20 Uhr, Mo geschlossen. Katalog 29 Euro. Tel.: 0202 / 563 2500.

Bitte etwaige Corona-Beschränkungen beachten!