Die Feen, Das Liebesverbot, Rienzi: Oper Leipzig holt den ganzen Wagner ans Licht

Er predigt Moral gegen die Anarchie des Karnevals, die er selbst nicht einhält: Tuomas Pursio als Friedrich in Wagners „Das Liebesverbot“ in Leipzig. Foto: Kirsten Nijhof

Den Begriff der „Jugendsünde“ hätte sich Richard Wagner besser verkniffen, als er die Partitur des „Liebesverbots“ König Ludwig II. von Bayern gewidmet hat. Denn dieses – in dem Spruch möglicherweise sogar augenzwinkernd gemeinte – Werturteil ist denen willkommen, die in den drei frühen Kompositionen des „Meisters“ keine „vollgültigen“ Werke sehen. Bis heute wird der anachronistische, unhistorische Zustand aufrechterhalten, dass auf der Bayreuther Festspielbühne nicht das Gesamtwerk Wagners gezeigt wird.

Und bis heute reagieren die meisten Wagnerianer mit einer Mischung aus generöser Geringschätzung, mitleidiger Überheblichkeit und Unverständnis auf Versuche, Wagner aus der Aufführung aller seiner Opern umfassender zu verstehen. Entsprechend selten sind Aufführungen von „Die Feen“, „Das Liebesverbot“ und „Rienzi“. Der „echte“ Wagner beginnt mit dem „Holländer“ – das scheint festzustehen.

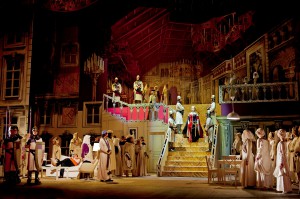

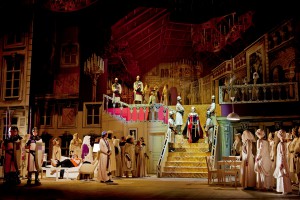

Anarchie der Lust: Der Chor der Oper Leipzig in der Inszenierung von Wagners Frühwerk „Das Liebesverbot“ von Aron Stiehl. Foto: Kirsten Nijhof

Daran ist ja auch etwas Richtiges – aber die ganze Wagner-Wahrheit ist dieser eingeschränkte Blick eben nicht. Denn der „Holländer“ segelt nicht wie eine plötzliche Erscheinung aus dem nebligen Horizont des Genies, sondern erweist sich als Ergebnis einer Reifung, die mit den „Feen“ beginnt.

So gesehen, ist diese 1833 in Würzburg entstandene, erste erhaltene vollendete Oper Wagners ein Schlüsselwerk für seine spätere Entwicklung: Romantik, Erlösung, Politik, Geschlechterverhältnisse, psychische Zustände bis hinein ins Autobiographische: Alles ist in den „Feen“ bereits grundgelegt. Man muss nicht nach den paar Tönen suchen, die Wagner später im „Tannhäuser“ wieder aufgreift, um diese Linien zu ziehen.

So ist der weltweit einzigartige Fall der Oper Leipzig, die drei frühen Wagner-Opern im Repertoire zu haben und an einem Wagner-Festwochenende rund um den Geburtstag des Leipzigers am 22. Mai an drei aufeinanderfolgenden Abenden zu präsentieren, mehr als ein Tribut an einen „großen Sohn“ der Stadt, mehr auch als ein touristisch wirksames Alleinstellungsmerkmal.

Leipzig überwindet so die Wagner-Mystifizierung und gibt – in gültigen Inszenierungen mit Anspruch – den Weg frei, Wagner aus seinen Wurzeln zu verstehen und seine späten Werke auf ihre Ursprünge hin zu untersuchen. Und da Wagner auch mit zwanzig Jahren schon ein eminent bewusst arbeitender Theatermensch war, ist dieses Bemühen keine akademische Fieselei, sondern ein lohnendes Theatervergnügen.

Zum Beispiel im „Liebesverbot“, das 1836 in Magdeburg ein Desaster gewesen ist. Wer ließe sich von der schäumenden Staccati-Attacke der Ouvertüre nicht mitreißen? Wer genösse nicht die an Donizetti geschulte, ausdrucksstarke Gefängnisszene des Claudio? Wer bewunderte nicht Wagners Talent, in den Karnevals-Szenen Atmosphäre zu kreieren? Oder wer erkännte in der von bebender, mühsam gebändigter Glut erfüllten Szene des Friedrich („So spät, und noch kein Brief von Isabella“) nicht den musikalischen und theatralischen Wurf? Dass die an Auber („La Muette du Portici“) geschulte Rhythmik, die musikalischen Anklänge an die italienische Oper der Zeit in Wagners Œuvre einzigartig sind, macht den Reiz des stürmisch-drängenden Werks aus: Wohin hätte sich Wagner entwickelt, wäre das „Liebesverbot“ ein Erfolg geworden?

Mit dem perlenden Schaum der kurzen Noten hatten es die im Operngraben dienenden Gewandhausmusiker allerdings weniger; leider auch mit dem rhythmischen Pep oder der konzisen kantablen Phrasierung an anderer Stelle. Dirigent Robin Engelen schlug wenig Funken aus dem Klang; statt die Sänger auf der Bühne zu führen, vergrub er sich in der Partitur und riskierte – auch in den Chören – erheblich divergierende Tempi.

Das Orchester konnte an den drei Abenden am ehesten in den „Feen“ zufriedenstellen, bei denen Friedemann Layer zwischen Beethoven-Furor und Mendelssohn-Lyrismen stets den richtigen Ton anschlagen ließ. Im „Rienzi“ wählte Matthias Foremny erst lethargische Tempi und ließ dann vor allem das Blech ungehindert pauschal schmettern. Allerdings hat das Orchester auch eminente Herausforderungen zu schultern: Die „Götterdämmerung“-Premiere liegt nicht lange zurück und mit „Arabella“ am 18. Juni wartet das nächste große Stück.

Romantisch imaginiertes Mittelalter: „Die Feen“ an der Oper Leipzig. Foto: Kirsten Nijhof

Trotz der im Lauf des Abends abflachenden Bildwelt hat die Inszenierung der „Feen“ von Renaud Doucet und André Barbe nach wie vor ihre inhaltliche Schlüssigkeit bewahrt. Das kanadisch-französische Team schöpft aus dem Geist E.T.A. Hoffmanns, wenn es den Einbruch der Feenwelt in die Gegenwart einer gutbürgerlichen Wohnung thematisiert: Ein Opernliebhaber, der sich allmählich in die Rolle des Arindal hineinträumt, entdeckt die romantische Welt „hinter“ der Normalität und tritt ein in ein imaginiertes Mittelalter, das in seiner farbigen Unmittelbarkeit den Königssaal von Neuschwanstein zitiert.

Endrik Wottrich konnte mit seinem steifen, zu verfärbten Vokalen neigenden Tenor und profilarmem Spiel den Übergang vom Zuhörer einer Opernübertragung im Rundfunk zum depressiven, am Frageverbot des Feenreiches scheiternden König nicht beglaubigen. Christiane Libor hat sich souverän die dramatische Partie der Fee Ada angeeignet, meistert die unangenehmen Sprünge und die mit Glanz und Kraft zu singenden, teils unangenehm liegenden Phrasen mit einer viel gereifteren, gelösteren Stimme als vor drei Jahren. Libor steht vor einem bedeutenden Karrieresprung: Im Juni singt sie bei den Wiener Festwochen Beethovens Leonore; im April 2017 die Isolde in München.

Auch Dara Hobbs bringt als Arindals Schwester Lora einen tragfähigen Sopran mit, um die starke Frau zu beglaubigen, die in ausweglos scheinender politischer Lage nicht resigniert. Sänger wie Sejong Chang – ein unangestrengter Bass mit angenehmem Timbre – oder Nikolay Borchev als Morald runden in Leipzig das „Feen“-Ensemble ab, dessen Sänger nicht hinter den führenden Rollen zurückstehen.

Im Dunst des Untergangs: Stefan Vinke als Rienzi in Richard Wagners gleichnamiger Oper in Leipzig. Foto: Ralf Martin Hentrich

Für das „Liebesverbot“ gilt das nicht: Tuomas Pursio lässt sich auf die zwiespältige Ausdruckswelt des „deutschen“ Moralisten Graf Friedrich ein, der in der Inszenierung Aron Stiehls mit schwarzem Gehrock in den Dschungel der Emotionen und Begierden gesogen wird. Auch sein Bariton ist der Partie – ungeachtet einiger rauer Momente – gewachsen. Doch sein Widerpart, Lydia Easley als kluge Novizin Isabella, kämpft mit dem Legato, aber auch mit expressiven Koloraturen. Dan Karlström (Luzio) hat seine Partie im Lauf des Abends immer sicherer im Griff; Paul McNamara charakterisiert vor allem in seiner großen Szene im Gefängnis den leichtfertig in eine brisante Lage gekommenen Claudio in den Facetten seiner Persönlichkeit.

„Rienzi“ an der Oper Leipzig: Vida Mikneviciute als Adriano. Foto: Kirsten Nijhof

In Nicolas Joels mit symbolischen Versatzstücken arbeitenden Inszenierung des „Rienzi“ in der Bühne von Andreas Reinhardt gehört der Abend dem Tenor Stefan Vinke. Er verfügt über eine zuverlässige Technik und eine gelassene Art, den Marathon der Titelrolle selbst im Gebet des Fünften Akts zu bewältigen. Vida Mikneviciute als seine Schwester Irene und Kathrin Göring als Adriano zeigen sich dem Anspruch ihrer Partien ebenso gewachsen wie die Widersacher Rienzis, Milcho Borovinov (Colonna) und Jürgen Kurth (Orsini). Sandra Maxheimer als Friedensbote hatte es schwer, den Sitz der Stimme zu verteidigen.

Matthias Foremny ließ die Musik des jungen Wagner knallen und schmettern: Ein ermüdendes Spektakel trotz der erheblichen Kürzungen, die beim „Rienzi“ unvermeidbar sind. Die Aufführung in Leipzig hinterließ den Eindruck, mit diesem dritten Werk Wagner seine problematischste Oper zu erleben – bei Meyerbeer, um der Geschichte Gerechtigkeit angedeihen zu lassen, findet man solch undifferenziert martialischen Lärm nur einmal: im bewusst als ideologische Aufmarschmusik konzipierten „Krönungsmarsch“ aus „Le Prophète“. Auch das war ein Ergebnis dieser Serie, für die der Oper Leipzig nicht genug zu danken ist.

Alle drei Opern bleiben im Repertoire und werden nach 2017 wieder aufgenommen.