„Das Monster von Minden“ und andere Schwergewichte: Kurzfilme auf den Spuren der westfälischen Dinos

Wenn man den Zahnfund aufs ganze Tier hochrechnet, kommt man auf eine ungefähre Körperlänge von 9 Metern. Wachstumsringe in seinen Knochen deuten darauf hin, dass dieses imposante Wesen noch nicht einmal seine volle Größe erreicht hatte. Donnerwetter!

Wir sprechen vom „Wiehenvenator“, der im Erdzeitalter Jura (liegt etwa 200 bis 145 Millionen Jahre zurück) im heutigen Westfalen lebte. Wieso dieser Name? „Wiehen“, weil die Fundstelle im Wiehengebirge bei Minden lag; „Venator“, weil das mächtige Tier ein Räuber, genauer ein Raubsaurier gewesen ist. Der kapitale Bursche hat sich also im heutigen Westfalen herumgetrieben. Ab 1998 wurde die Fundstelle freigelegt: Zum Vorschein kamen Teile des Schädels, des Kiefers, der Beine, der Rippen und eben der Zähne. Daraus ließen sich mancherlei Rückschlüsse über die Gesamterscheinung des Dinos ziehen, wie der Wissenschaftler Dr. Achim Schwermann erläutert.

In einer Serie von drei kurzen Filmen will der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) unterhaltsame Einblicke in die akribische Arbeit der Paläontologen geben. Dazu hat man den Schauspieler und YouTuber (ohne diese Bezeichnung geht heute kaum noch etwas) Fabian Nolte engagiert, der auf möglichst muntere Weise mit Wissenschaftlern spricht und besonders durchs Münsteraner LWL-Museum für Naturkunde streift. Der Ansatz ist regional: „Saurierland Westfalen“ lautet die Serien-Überschrift. Ganz ehrlich: Ich habe im ersten Moment „Sauerland“ gelesen. Aber das nur ganz nebenher. Wir sind ja schließlich im Edutainment-Bereich, da darf man schon mal abschweifen.

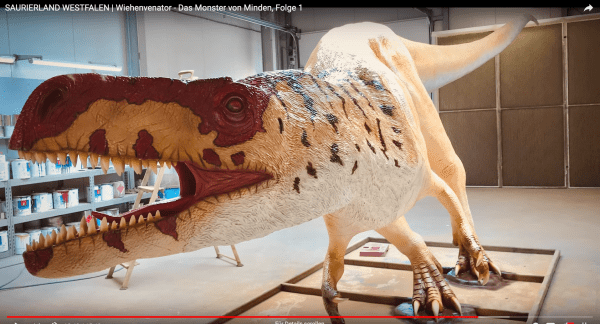

Imposantes Museumsstück aus dem 3D-Drucker

Jetzt ist jedenfalls der erste von drei Filmen online. Wir erfahren unter anderem, dass der Wiehenvenator zwar an Land gelebt hat, aber nach seinem Tod ins (damals noch ganz anders ausgedehnte) Meer gespült worden ist. Dort wurden seine sterblichen Überreste von Sedimenten bedeckt und sind daher gut erhalten geblieben. Anhand der Fundstücke aus der Region Minden und anderen Weltgegenden haben die Wissenschaftler im Computer eine 3D-Animation erstellt, die sodann mit einem 3D-Drucker materialisiert wurde. Passend lackiert (hierbei spielte auch die Phantasie eine gewisse Rolle), steht der nach bestem Wissen rekonstruierte Wiehenvenator nun im Museum. Schau mir in die Augen, Großer…

Natürlich stellt Fabian Nolte auch die Pflichtfrage nach dem „Jurassic Park“, sprich: Könnte man Saurier durch aufgefundene DNA wieder zum Leben erwecken? Experte Achim Schwermann muss ihn enttäuschen: Höchst unwahrscheinlich sei das. In den verflossenen Jahrmillionen hätten sich allenfalls DNA-Schnipsel erhalten. Nolte findet es schade. Möchte er denn wirklich gern solchen Dinos an der nächsten Straßenecke begegnen? Schließlich trägt der Wiehenvenator auch in diesem Film den Beinamen „Das Monster von Minden“.

Der Film ist offenbar vor den Corona-Beschränkungen entstanden, soll aber im Lockdown den Appetit auf künftige Museumserlebnisse wachhalten. Zwei weitere Streifen – jeweils rund eine Viertelstunde lang – werden am 11. und am 18. Februar freigeschaltet: „Westphaliasaurus – Eine Paddelechse aus Westfalen“ und „Ichthyosaurus – Ein ,Fischsaurier‘ wird filetiert“. Küchentipps sind da wohl nicht zu erwarten.

_______________________

Alle drei Filme finden sich unter diesem Link.