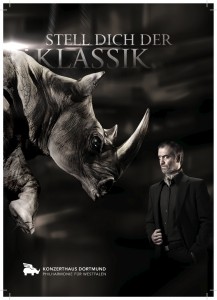

Stell Dich der Klassik! Die neue Dortmunder Konzerthaus-Saison fordert das Publikum heraus

Das Nashorn, einst nettes Konzerthaus-Wappentier, will nun gezähmt werden. Geigerin Anne-Sophie Mutter nimmt’s mutig an die Kette. Foto: Konzerthaus Dortmund

Beginnen wir mit dem Nashorn. 2002 wurde es in Dortmunds Kulturleben heimisch, als Wappentier des Konzerthauses. Mit großen Ohren, den gewichtigen Attributen des Hörens, und zwei Flügeln. Ein trotz seiner Masse putziges Maskottchen, das durch Musikgenuss offenbar in der Lage sein soll, sich zu neuen Höhen aufzuschwingen. Bald waren in der Stadt diverse, mehr oder weniger geschmackvoll ausstaffierte Nachbildungen zu entdecken.

Doch nun ist Schluss mit niedlich. Im Internet-Trailer, zur Vorstellung der neuen Konzerthaus-Saison (2014/15), bricht das Urviech durch die Kulisse, wie wild geworden, als wollte es uns das Fürchten lehren. Dann taucht in großen Lettern der Satz auf „Stell Dich der Klassik!“. Und mancher im geneigten Publikum, der seine Stars sehen und sich mit gepflegter Musik unterhalten lassen will, dürfte zurückzucken – welche Herausforderung.

Konzerthaus-Intendant Benedikt Stampa, der nun diese neue, seine zehnte Spielzeit vorgestellt hat, unterfüttert die kantige Aufforderung, Stellung zu beziehen, mit weiteren markigen Worten: „Wir machen ein Programm für die Stadt, wollen das Publikum aber auch fordern.“ Es müsse an die Klassik herangeführt werden, doch gelte es zudem, den Menschen reinen Wein einzuschenken. Soll heißen: „Diese Musik ist komplex. Manches muss man sich erobern.“

Das ist nichts weniger als ein Paradigmenwechsel im Werben um die Hörer/Zuschauer. Denn das Prinzip, die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen (ein so anbiederndes wie törichtes Anliegen), verliert nun seine Gültigkeit. Stampa spricht bewusst von einer Kampagne, die über mehre Jahre laufen soll. Die Vermarktung von Komplexität, das sei schließlich auch für den Veranstalter eine Herausforderung. Doch er gibt sich zuversichtlich: „Wir verkaufen Sinnlichkeit und Anspruch. Eine unschlagbare Kombination in der Welt des schnellen Konsums.“ So jedenfalls wird er zitiert, aus seiner Rede während einer Tagung von Konzerthaus-Intendanten in Heidelberg.

Stampa kann sich diese klaren Worte erlauben. Und dem Publikum ein entsprechend exquisites, facettenreiches, auch schwieriges neues Programm zumuten. Denn das Konzerthaus ist eine Größe im Dortmunder Kulturleben. Die Auslastung kreist seit einigen Jahren konstant um die 72 Prozent, die Abos verkaufen sich außergewöhnlich gut, die Reihe „Junge Wilde“ hat die Nachwuchsnische längst verlassen, ist zum Renner geworden. Stampa sagt: „Wir können es uns inzwischen leisten, Künstler und Programm zusammenzudenken.“ Dass also ein „Star“ lediglich das Programm seiner jüngsten CD abspult, dürfte bestenfalls als Ausnahme durchgehen.

Der Dirigent und Dortmunder Exklusivkünstler Yannick Nézet-Séguin wagt den Ritt. Foto: Konzerthaus Dortmund

Vom Allgemeinen zum Konkreten, das viel Besonderes in sich birgt: Die neue Konzerthaus-Saison beginnt am 10. September 2014 mit einem Gastspiel der Staatskapelle Dresden unter dem Dirigat Christian Thielemanns. Gleich hier das erste Ausrufezeichen: Gidon Kremer wird das 2. Violinkonzert der russischen Komponistin Sofia Gubaidulina spielen, einer Avantgardistin, die sich etwa auf Schostakowitsch oder Alfred Schnittke beruft. Und ausklingen wird der Abend mit Bruckners hymnischer, gottesfürchtiger 9. Symphonie.

Nehmen wir weitere Herausforderungen: Ivan Fischer und das Budapest Festival Orchestra widmen sich der monumentalen Turangalila-Sinfonie des französischen Mystikers Olivier Messiaen. Oder die beiden Zeitinseln: Die erste gilt dem Russen Sergej Prokofjew. Gespielt werden an einem Abend alle fünf (!) Klavierkonzerte, tags darauf die Oper „Die Verlobung im Kloster“ (konzertant), zum Abschluss die mächtige (Film)-Musik „Ivan der Schreckliche“. Um authentische Wiedergabe werden sich Chor, Orchester und Solisten des Mariinsky-Theaters bemühen, allen vorweg Valery Gergiev. Die zweite Zeitinsel wiederum ist dem Jazzposaunisten Nils Landgren gewidmet.

Natürlich wird dem Publikum Mozart, Beethoven oder Brahms nicht vorenthalten. In den Auftritten des dirigierenden Exklusivkünstlers Yannick Nézet-Séguin erklingen etwa Brahms’ 2. Klavierkonzert (Solist: Lars Vogt) oder dessen 3. Symphonie. Andererseits aber wird, mit dem Konzerthaus-Debütanten namens Philadelphia Orchestra, die Geigerin Lisa Batiashvili das erste Violinkonzert von Schostakowitsch interpretieren (Die bekenntnishafte Musik des Russen steht übrigens nicht selten auf dem Spielplan). Und wenn Nézet-Séguin mit Dortmunder Chören Carl Orffs beliebte „Carmina Burana“ realisiert, steht die etwas sperrige Fassung für zwei Klaviere und Schlagwerk auf dem Programm. Zuvor gibt’s die Sonate für zwei Klaviere und Perkussion von Béla Bartók.

Die Linie also ist klar: Das Konzerthaus will sein Publikum fordern, mit Qualität, berühmten Künstlern und vielversprechendem Nachwuchs. Dabei nimmt es den geneigten Hörer so fürsorglich wie wiederum anspruchsvoll unter seine Fittiche. Etwa mit einer neuen Auflage der Vorlesungsreihe des Dortmunder Musikwissenschaftlers Michael Stegemann, die sich ganz Werken des 20. Jahrhunderts zuwenden wird. Auch hier darf Intendant Benedikt Stampa durchaus zuversichtlich sein: Stegemanns aktuelle Reihe über das Ende der Klassik, die Romantik und die aufkeimende Moderne läuft blendend – der Saal des Orchesterzentrums ist stets proppevoll.

Noch einmal zum Nashorn: Wenn es sich uns also herausfordernd in den Weg stellt, sollten wir ihm die Stirn bieten. Wie das gelingen kann, zeigt die kernige Werbekampagne mit reizenden Bildern. Die Geigerin Anne-Sophie Mutter nimmt den Dickhäuter einfach an die Kette, Dirigent Valery Gergiev zeigt, mit dem Urviech Aug’ in Aug’, keine Furcht, Yannick Nézet-Séguin wiederum setzt sich drauf zum wagemutigen Ritt. Wenn das keine Vorbilder sind!

Das komplette Programm für die Saison 2014/15 findet man unter www.konzerthaus-dortmund.de