Ein Prinzip wird Gestalt: Ilaria Lanzino deutet Mozarts „Don Giovanni“ in Dortmund als zeitlose Figur

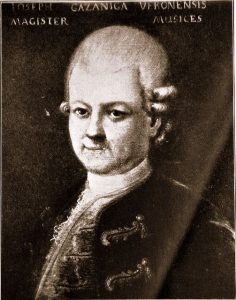

„Don Giovanni“ in Dortmund: Gleich umzingeln die Schlangen eines Medusenhaupts den Titelhelden (Denis Velev); sein Kumpan Leoporello (Morgan Moody, rechts) ist fassungsloser Zeuge des unheimlichen Geschehens. (Foto: Björn Heckmann)

Ein großbürgerlicher Wohnsalon. Eine Dame sitzt da und langweilt sich, während nebenan im Raucherzimmer zwei Herren angeregt parlieren, offensichtlich der Komtur und Don Ottavio. Es ist zu vermuten, dass da die Konditionen der Verheiratung verhandelt werden.

Die Frau ist dabei nicht gefragt. Mit Staunen blickt sie auf einen Mann im Kostüm eines Kavaliers des 18. Jahrhunderts. Doch die Faszination weicht rasch nacktem Entsetzen: Donna Anna wird auf dem Tisch vergewaltigt.

Don Giovanni bricht in diese Welt ein wie ein Anachronismus, ein Dämon aus der Vergangenheit zwischen all die Menschen, die Emine Güner an der Oper Dortmund in Kleider von heute gesteckt hat. Mal scheint es, als bleibe ihnen der Held der Oper unsichtbar, mal reagieren sie auf ihn wie auf eine Erscheinung. Für Ilaria Lanzino ist dieser Kontrast eines der Mittel, mit denen sie in ihrer Regie am Opernhaus Dortmund Don Giovanni einer konkreten Individualität entkleidet. Er ist ein Gestalt gewordenes Konzept, eine Unperson. Eine Metapher des Bösen, das sich im Gewand einer schrankenlosen Männlichkeit zeigt.

Hier geht es nicht mehr um Moral, Schicklichkeit oder Standesehre. Lanzino deckt auf, wie dieses aus der Vergangenheit überkommene Konzept einer rücksichtslosen, gewalttätigen, aber auch getriebenen Übergriffigkeit Frauen aus drei Generationen beschädigt. Sie bleibt dabei nahe am Stück und nahe an der Musik. Und sie offenbart, was vordergründige Deutungen, die sich an Erotik oder Sexualität abarbeiten, nicht einholen können: Don Giovanni ist bei Mozart und Lorenzo da Ponte kein bloß viriler Verführer. Er ist die Verkörperung eines Prinzips, ein Widersacher jeder Humanität. Eine Macht, die erst gestoppt wird, als sie die Übermacht des Transzendenten herausfordert.

Ohne Moral: Das Ende einer metaphorischen Figur

Lanzino verfällt in der letzten Szene aber nicht auf die vordergründige Lösung, die Power der Frauen-Solidarität von Anna, Elvira und Zerlina über die besoffene Männerhorde siegen zu lassen, die sich zum finalen Gastmahl versammelt. Die Stimme des Komturs tönt aus einem riesenhaften Medusenhaupt, dessen Schlangenhaare Don Giovanni umzingeln und verschwinden lassen. Die Lösung braucht die offene Perspektive des Mythos; in der konkreten Welt finden Leporello und Donna Elvira, zwei geschundene Opfer Don Giovannis, als Paar zueinander. Auch Ilaria Lanzino beendet – wie Roland Schwab in seiner tiefsinnigen Berliner Inszenierung – die Oper wie die Romantiker des 19. Jahrhunderts ohne das abschließende Sextett. Das Ende einer metaphorischen Figur entzieht sich der Moral.

Ihr Konzept will Lanzino durch eine detailreiche Durchzeichnung der Personen verdeutlichen. Frank Philipp Schlößmanns Bühne eröffnet dafür konkrete Raum-Orte: die vornehme Wohnung Donna Annas und Don Ottavios, ein Jugendzimmer mit Herzchen-Luftballons für Zerlina, in dem als Bild an der Wand allerdings schon das Gorgonenhaupt des Finales zu erkennen ist. Und für Donna Elvira ein Badezimmer, in dessen Wanne sie sich die Beine rasiert. Don Giovannis Sphäre dagegen ist von einer schwarzen, schräg nach hinten gekippten Neonröhren-Wand gekennzeichnet – ein undefinierbarer, mythischer Ort.

Nicht immer gehen die szenischen Chiffren so auf wie diejenige eines blauen Tuchs, das Donna Anna zunächst fasziniert ihrem Verführer überreicht – Blau als Farbe der Romantik? – und an dem sie ihn später wiedererkennen wird. Dass Donna Anna schwanger ist und später ein Baby mit sich trägt, fügt der Figur keine entscheidende Facette hinzu. Auch Donna Elvira ist als ältere, offenbar an ihrer schwindenden äußerlichen Attraktivität leidende Frau mit furiosen Zügen ziemlich verzeichnet. Dass sie ähnlich wie Leporello eine Liste führt, signalisiert eine Beziehung zwischen den beiden, die bis zum Finale verdichtet wird, ohne dass sie zu mehr Klarheit über die Personen beiträgt. Überzeugender ist, wie der Mythos mittels einer Horde von Männern trivialisiert wird: In der finalen Szene stimmen sie – ausgelassen das Mahl Don Giovannis mitfeiernd – ein, als Mozart im Orchester das Zitat aus „Le Nozze di Figaro“ erklingen lässt; fassungslos erkennt Zerlina, dass auch Masetto demonstrativ in der Schar der Möchtegern-Don-Juans mitmacht.

Ohne Romantisierung: Musik in striktem Tempo

Musikalisch führt George Petrou am Pult die Dortmunder Philharmoniker durch einen „Don Giovanni“ ohne Überraschungen. Manchmal fehlt es an Trennschärfe und Konzentration. Düsteres Moll wird nicht romantisiert. Anklänge an zu Mozarts Zeit schon „alte“ Musik, wie sie etwa Donna Elvira begleiten, wirken angemessen rhetorisch. Die Ensembles machen Freude, weil sie in den Tempi strikt, aber nicht steif, in der Gliederung durchsichtig, aber nicht konstruiert klingen.

Bei den Sängern wünscht man sich den Feinschliff, mit dem zum Beispiel die Streicher des Orchesters ihre Töne formen. Denis Velev fühlt sich als Don Giovanni am wohlsten, wenn er mannsbildhaft mit vollem Sound protzen kann; für die eleganten, verführerischen Töne des Duetts mit Zerlina („La ci darem …“) und die Canzona „Deh, vieni alla finestra“ ist sein Bass nicht geschaffen. Sein unfreiwilliger Kumpan Leporello wird von Morgan Moody anfangs eher üppig als schlank, später mit angemessen buffonesken Zügen gesungen. Sein Herr hat deutlich auf ihn abgefärbt – das Rot des Jackettfutters signalisiert es –, aber im Wettstreit mit der Aura Don Giovannis kann er als Mensch aus Fleisch und Blut nur den Kürzeren ziehen. Sungho Kim bleibt trotz seines feinfühlig geführten Tenors als Bühnenerscheinung noch blasser, als es die Rolle selbst vorsieht. Imposant, aber ein Riese auf wackligen Beinen: Artyom Wasnetsov als stimmstarker Komtur.

Anna Sohn kann als Donna Anna ihren zuverlässigen, rund und klangvoll gebildeten Sopran zeigen, kommt an technische Grenzen, läuft aber in der Arie „Non mi dir, bell’idol mio“ zu großer Form auf. Tanja Christine Kuhn kann als Darstellerin eindrücklicher überzeugen als mit ihrer überforderten Stimme, die immer wieder stumpf und nicht ausreichend in den Raum projiziert wirkt. Sooyeon Lee spielt als Zerlina den Soubretten-Liebreiz aus, der mit dem frischen Bariton ihres Masetto, Daegyun Yeong, bestens harmoniert.

Letzte Vorstellung am 15. März. Tickets unter www.theaterdo.de und telefonisch unter (0231) 50 27 222.