Abenteuer des Adrian Tuppek im Ruhrgebiet – ein Glücksfund aus der E-Book-Szene

Kalt ist es in Dorsten, doch nicht nur deswegen schüttelt es den erfolglosen, aber ambitionierten Schriftsteller Adrian Tuppek.

Kalt ist es in Dorsten, doch nicht nur deswegen schüttelt es den erfolglosen, aber ambitionierten Schriftsteller Adrian Tuppek.

Special Agent Jankowiak vom Finanzamt Marl sitzt ihm im Nacken und überhaupt – der Nebenjob als Testdieb hilft auch nur sehr bedingt über die Runden. Da liest er eine Bemerkung eines Erfolgsautors über die kurze Entstehungszeit seines Krimis und denkt bei sich, das kann er auch. Krimis gehen schließlich immer, das löst seine Finanzprobleme und wenn er sich selber unter Druck setzt, einen Krimi in sechs Tagen zu schreiben (unter Druck ist er immer am besten), dann schafft er das auch.

Eine Idee, ach was, zwei oder drei hat er bereits und probiert sie alle aus. Da braucht man ja nur in die Tageszeitung zu gucken, Diebstahl, Stalking, Börsenbetrug, Fälschung, Mord und Totschlag – alles frei Haus. Doch irgendwer will ihm Übel, irgendwer klaut ihm seine Ideen und ist gar so dreist, seine Geschichten als Hörer-Kommentar im Lokalfunk zu verbreiten, als Tuppek gerade zu Gast ist. Und woher kommt der Dachziegel, der plötzlich – ihn knapp verfehlend – auf dem Bürgerstieg landet?

Tuppek verdächtigt schließlich sein ganzes Umfeld, selbst seine ewige Jugendfreundin Lena ist vor Verdacht nicht gefeit. Und überhaupt – was hat Brad Pitt damit zu tun? Tuppek lässt sich nicht entmutigen, da ist er stur. Er hat schließlich seine Prinzipien – deswegen zieht er auch nicht weg aus dem Ruhrgebiet. Denn wenn er es hier nicht schafft, gute Geschichten zu schreiben, schafft er es woanders auch nicht.

Wie Tuppek lebt auch seine Schöpferin Doris Brockmann im nordöstlichen Ruhrgebiet (in Dorsten) und führt damit die Tradition erzählfreudiger Schriftstellerinnen aus dieser Stadt fort. Ihr Roman ist als Kindle-Version verfügbar und wird von ihr in Eigenregie vermarktet. So gesehen, war das Lesen dieses Romans durchaus ein Glücksfall. Denn genau das will man, wenn man sich durch die Angebote der Indie-Autoren klickt. Eine kleine, feine Buch-Perle, sorgfältig recherchiert, klug beobachtend eine unterhaltsame Geschichte erzählend. Doris Brockmann ist dies gelungen. Behutsam ausformulierend, wohl auch ein wenig aus dem eigenen Erfahrungsschatz schöpfend, begibt sie sich auf die Ebene der Metafiction und begleitet ihren Adrian Tuppek mit viel Empathie, aber auch augenzwinkernd bei seinem Kampf mit dem inneren Schweinehund. Das Ganze garniert mit ruhrischem Lokalkolorit, der den Ortskundigen immer wieder zustimmend grinsen lässt.

Was zunächst irritiert, ist der abrupte Schluss. Man muss schon zweimal darüber nachdenken, bis man ihn akzeptiert und als folgerichtig und gelungen einordnen kann.

Mehr über Tuppek und über die Autorin erfährt man auf ihrer Internet-Seite walk-the-lines, aber auch auf der Nominierungsliste zum Leipzig Award für Indie-Autoren.

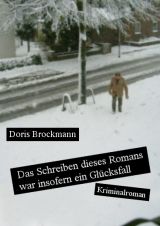

Doris Brockmann: „Das Schreiben dieses Romans war insofern ein Glücksfall“. E-Book, ASIN: B005YF0WG8, Dateigröße: 834 KB, Seitenzahl als Print-Ausgabe: 117 Seiten. 0,99 Euro.

__________________________________________________________________________

Auch ohne E-Reader kann man das Buch lesen, indem man sich eine kostenlose App herunterlädt. Das Verfahren wird hier beschrieben (bis zum Seitenende scrollen): http://www.walk-the-lines.de/buch/