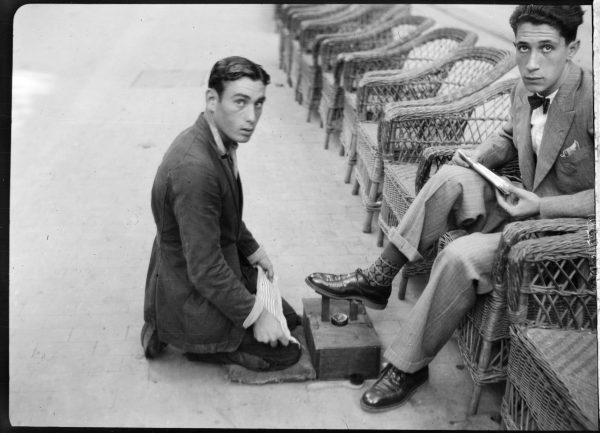

Peter Möbius (1941-2020). (Foto: Thomas Kersten)

Gastautor Horst Delkus mit einem Nachruf auf den Theatermann, Autor und Grafiker Peter Möbius, den älteren Bruder des legendären Rocksängers Rio Reiser („Ton Steine Scherben“). Peter Möbius hat vor allem in Unna und Dortmund gewirkt.

Ist das nicht der Bruder vom Rio? Ja, er war es. Rios großer Bruder, der mich da vor rund neun Jahren in meinem Büro bei der Wirtschaftsförderung des Kreises Unna aufsuchte. Die Kollegin outete sich als große Verehrerin von Rio Reiser: Das ist mein Lieblingsmusiker. Peter hat es gefreut. War doch eine solche klammheimliche Liebe von notwendigerweise kapitalfreundlicher Wirtschaftsförderung zu dem exorbitant kapitalkritischen Möbius-Bruder eine ausgesprochen ungewöhnliche.

Was es mit „Hermann von Unna“ auf sich hat

Peter holte damals irgendwelche Unterlagen ab. Es ging um „Hermann von Unna, eine Geschichte aus der Zeit der Vehmgerichte“. Erzählt von Benedicte Naubert, die diesen Roman 1788 (!) veröffentlichte. Die Handlung ist simpel, aber der Roman förderte Unnas guten Ruf Anfang des 19. Jahrhundert in ganz Deutschland: Das Städtchen Unna hat ein wichtiges Salzwerk Königsborn; berühmter aber ist es durch den viel gelesenen Vehmgerichts-Roman: Hermann von Unna!, schrieb 1834 ein gewisser Carl Julius Weber in seinen „Brief(n) eines in Deutschland reisenden Deutschen“.

Der Roman ist von nicht allzu großer literarischer Qualität. Aber sein Stoff wurde selbst in Schweden und Dänemark aufgegriffen und zu einem Theaterstück umgewandelt. Zu einem Schauspiel in fünf Akten. Mit Chören und Tänzen.

Feuer und Flamme für ein spezielles Vorhaben

Mehr als 200 Jahre später war dieser Stoff für den leidenschaftlichen Theatermann Peter Möbius eine Steilvorlage. Er schrieb mir: „Die Texte der Arien und Chöre sind grauenvoll: „Reim Dich , oder ich fress Dich“. Interessant dagegen sind die musikalischen Regieanweisungen, die Bemerkungen, wo und wie Tanzeinlagen und musikalische Überbrückungen in diesem Schauspiel vorgesehen waren. Du fragst Dich, wie es an der Zeitenwende vom Achtzehnten zum Neunzehnten Jahrhundert zu dieser Modewelle kommen konnte, die sich schwärmerisch dem Mittelalter hingab? Heute, bei uns, nennt man das Ostalgie, wenn die Ossis von vergangenen Zeiten schwärmen (…). Wenn die vertraute Wirklichkeit im Umbruch ist, verklärt sich die Vergangenheit. Das war auch in der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert so (…) Das Buch ist ein herrliches und kluges Plädoyer für die Flucht in eine fassbare Fantasiewelt, wenn die Wirklichkeit unfassbar geworden ist. Mehr dazu und was das mit dem Schauspiel „Hermann von Unna“ zu tun haben könnte, ein andermal.“

Peter hatte Feuer gefangen für dieses Projekt. Als ich ihm nachts schrieb, ich hätte endlich die Partitur gefunden für diese Oper, kam seine Antwort prompt. Am nächsten Morgen, kurz nach fünf Uhr: Deine Nachricht beflügelt mich, das Stück abzuschreiben und mit Reinhard Fehling über das Projekt zu reden. Ich kenne sonst niemanden, der so ein musikalisch-theatralisches Vorhaben fachkundig betreuen könnte. Doch das Projekt „Hermann von Unna“ wurde nach diesem kurzen Strohfeuer von uns beiden auf Eis gelegt, nicht weiter verfolgt. Ich bedaure es noch heute.

Argwöhnisch beobachteter Nachlassverwalter

Kennengelernt haben Peter und ich uns Mitte der neunziger Jahre, als ich wirtschaftsförderlich bei der Kreisstadt Unna anheuerte. Peter war für mich von Anfang an mehr als „der große Bruder von Rio“, dem Sängerpoeten, mit bürgerlichem Namen Ralph, dem jüngsten der drei Möbius-Brothers. Und der bekannteste. Als Rio am 20. August 1996 starb, gab es Berlin wenige Tage später zu seinem Abschied ein „Konzert der Freunde“. Ich wäre gerne hingefahren, konnte aber nicht. Aus beruflichen Gründen. Peter schenkte mir den Konzertmitschnitt. Zwei CDs mit Rios Liedern, gesungen von den Rest-„Scherben“, Ulla Meinecke, Marianne Rosenberg, Herbert Grönemeyer und anderen.

Peter wurde mit seinem Bruder Gert Rios Nachlassverwalter. Kein leichter Job, argwöhnisch beobachtet und verbunden mit viel Kritik von Rios ehemaligen Weggefährten und Fans aus der Ton-Steine-Scherben-Zeit. Zum Beispiel dafür, dass sie ein Zeile aus dem Kassenschlager „König von Deutschland“ an einen Elektronikkonzern verkauften, um damit das Rio Reiser-Haus in Nordfriesland als Begegnungsstätte für zwei weitere Jahre finanzieren zu können. Nachlassverwalter war nun weiß Gott nicht der Traumjob dieses Multitalentes, dem es – das Schicksal vieler Allrounder – leider nicht vergönnt war, mit nur einem Werk oder nur einer Begabung, den ganz großen Durchbruch und die damit verbundene Anerkennung als Künstler zu erreichen.

Schon mit 16 Jahren Bühnenbild-Assistenz bei Heinz Hilpert

Geboren wurde Peter 1941 in Berlin. Sein Vater war Ingenieur für Kartonverpackungen bei der Siemens AG; da er immer wieder mal versetzt wurde, musste die Familie mehrmals umziehen. Peters Bruder Gert erinnert sich in seinem Buch „Halt dich an deiner Liebe fest. Rio Reiser“: „Während ich Lehrling bei der Versicherung war, hatte Peter, nachdem er bei der privaten Kunstakademie März in Stuttgart eingeschrieben gewesen war, mit sechzehn Jahren schon einen Job als Bühnenbild-Assistent am Göttinger Stadttheater, damals noch unter der Intendanz von Heinz Hilpert. Nach seiner Rückkehr nach Schmiden [bei Stuttgart; HD] bewarb er sich bei der Stuttgarter Kunstakademie die Professor Gerhard Gollwitzer, dem Bruder des progressiven Theologen Helmut Gollwitzer und wurde sofort ohne Prüfung aufgenommen.

…und auch noch ein hochbegabter Schauspieler

Die Folge war, dass Rio und mir dieser Bruder immer unheimlicher wurde. Dann bekam er auch noch eine kleine Rolle in dem Film von Frank Wisbar „Hunde, wollt ihr ewig leben“, einem kritischen Stalingradfilm. Mehr ging damals in unserer Familie nicht. Wir alle stürmten das Dorfkino in Schmiden, um zu prüfen, wie künstlerisch nachhaltig unser Familienmitglied den von Kugeln durchsiebten Reichswehrsoldaten darzustellen in der Lage war. Natürlich waren wir einhellig der Meinung, dass Peter das großartig gemachte hatte, und natürlich waren wir felsenfest davon überzeugt, dass er auch in Zukunft andere Rollen glaubwürdig darstellen würde. Eine Schauspielausbildung, diesen teuren Quatsch, so unser Vater, hätte Peter nicht nötig. Von Null auf hundert war er nun nicht nur ein begnadeter Maler, sondern auch ein hochbegabter Schauspieler – am besten Filmschauspieler.“

Später studierte Peter an der Akademie für Bildende Künste in Stuttgart, wo er mit Andreas Weißert Theater spielte. Wohl prägend waren für Peter die jungen Jahre in Nürnberg. Hier gründete er das Comic Teater, auch damals schon ohne „h“ geschrieben. Mit sechs anderen jungen Leute, die sich von der Nürnberger Kunstakademie kannten, zog er im Mai 1965 mit Traktor, einem umgebauten Bauwagen und 30 selbst angefertigten Masken und Kostümen einen ganzen Sommer durch Franken und Oberbayern.

Ohne erfolgreiches Theaterspiel kein Abendbrot

„Doktor, Tod und Teufel“ hieß das Stück, das sie auf Dorfplätzen und Märkten spielten. Eine harte Schule für das Comic Teater: „Wir mussten so spielen, dass das Publikum blieb. Sonst hätten wir kein Abendbrot gehabt. Denn gesammelt wurde erst zum Schluss“, erinnert er sich später in einem Interview.

Politisch prägend für Peter war – wie für viele seiner Generation – der 2. Juni 1967: Die Ermordung des Studenten Benno Ohnesorg bei einer Demonstration am Ku’damm gegen den Schah von Persien. Peter war bei dieser Demonstration dabei. So wurde aus ihm ein Achtundsechziger. Als Andreas Weißert 1975 in Dortmund Oberspielleiter wurde, holte er Peter Möbius vom Theater am Turm, wo er bei Rainer Werner Fassbinder spielte, nach Dortmund.

Bundesweit beispielloses Engagement in Unna

In Dortmund wurde Peter Möbius Leiter des Kinder- und Jugendtheaters. Mit seiner Comic-Truppe inszenierte er 1975 „FeuerZirkus“ und „Die Struwwelpeter Revue“, Stücke die er selbst geschrieben hatte und zu denen Rio Reiser mit den Scherben die Musik machte. Die agile Truppe wurde in Dortmund gekündigt – man unterstellte ihnen Kontakte zu den Möchtegern-Stadtguerilleros vom „2.Juni“, einer RAF-ähnlichen Gruppierung.

Die Stadt Unna hatte damals den Mut, sie über eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme einzustellen, der ersten für eine Schauspielertruppe bundesweit. Mit dem Hoffmans Comic Teater (HCT) bekam Unna die kritische Masse an Akteuren, die Unna als Kulturstadt geprägt haben. Peter war der Motor und Spiritus Rector. Dabei waren unter anderem Hartmut Hoffmeister, Ingeborg Wunderlich, Andy Koch, Rio Reiser, Martin Paul, Uta Rotermund, Claudia Roth und etliche andere. Daraus entstanden sind zahlreiche kulturelle Einrichtungen, die bis heute das kulturelle Leben von Unna prägen: der Kinderzirkus Travados, das Werkstatt Theater Unna (seit 1999 das „Narrenschiff“), das soziokulturelle Zentrum Lindenbrauerei, das Stadtspielwerk und die Jugendkunstschule, zu deren 40jährigem Jubiläum Peter noch eine viel beachtete Laudatio hielt.

Rio Reiser lieferte oft die Songs zu Peters Projekten

Peters Stärke lag vor allem darin, künstlerische Projekte mit Breitenwirkung zu entwickeln. Immer wieder dabei: sein Bruder Rio Reiser, der zu vielen Projekten die Songs lieferte. Zu diesen Projekten gehörte das „Ruhrschrei-Festival“ unter der Liedbachbrücke in der Massener Heide, die „Märzstürme“ (1981), eine „große Freiheitsrevue“ zur Erinnerung and die Märzrevolution 1920 im Ruhrgebiet, die Unnaer Stadtoper „Wasser des Lebens“ (1989), das Musical „Die Braut der Brüder“, aufgeführt bei den Ruhrfestspielen 1995 sowie seine letzte große Inszenierung „Das Tor zum Paradies , „ein musikalisches Portrait in sieben Bildern“ über den streitbaren Prediger und Komponisten heute noch bekannter Choräle, Philipp Nicolai (1997).

Mit den „Märzstürmen“ zog das Hoffmanns Comic Teater durchs Ruhrgebiet. Zur Vorbereitung interviewte man noch Zeitzeugen, die von den Greueltaten der präfaschistischen Freikorps-Truppen im Ruhrgebiet berichteten. Rio Reiser schrieb dazu wunderbare Lieder. Ton Steine Scherben machte die Musik. Der Schreiber dieser Zeilen kann sich noch heute gut an die Aufführung in einem Zirkuszelt vor dem Dortmunder Stadthaus am heutigen Friedensplatz erinnern. Damals dabei unter anderem, als rotbackige Krankenschwester, die heutige Grünen-Politikerin Claudia Roth und die Dortmunder Kabarettistin Uta Rotermund.

Die Geschichte des inzwischen legendären Hoffmans Comic Teater wollte Peter immer aufschreiben. Ob er es noch geschafft hat, weiß ich nicht. Immerhin gab es 2018 in Unna noch eine Ausstellung: „51 Jahre Hoffmanns Comic Teater 1965 – 1981. Spuren und Impulse einer aufsässigen Künstlerbande“. „Dario Fo“, sagte er einmal, „das war unser Vorbild.“

Grafik und frühe Computer-Experimente

Peter Möbius war nicht nur Theatermann mit Leib und Seele, sondern auch ein hervorragender Grafiker. Er gestaltete etliche Programmhefte für das Summertime-Kulturprogramm in Unna, das er ebenfalls inspiriert und künstlerisch betreut hatte. Ein anderes Projekt von Peter, Jahre später, konnte leider nicht realisiert werden: Ein Computerspiel, das er in unzähligen Stunden in den neunziger Jahren am Computer entwickelte. Mit magischen Bildern und einer phantastischen Geschichte, alles am Computer mühevoll „gezeichnet“. Grafikprogramme gab es damals noch nicht. Daraus sollte eine CD entstehen. Diese Silberlinge kamen damals gerade auf und waren so „in“ wie heute das Streamen. Ich konnte im den Kontakt zu einem Produzenten von CDs vermitteln. Der spezialisierte sich allerdings, wie sich dann herausstellte, mehr auf Pornos. Die waren marktgängiger. Das Projekt verschwand im digitalen Nirwana.

Einer, der sich ins politische Geschehen einmischte

Peter betätigte sich auch als Filmregisseur. 1990 war er als Autor und Koregisseur (mit Uwe Penner) von „Türmers Traum“. Der Film war ein Beitrag zur 700jährigen Geschichte der Stadt Unna. Mit rund 300 Mitwirkenden, darunter viel Volk, einigen Kommunalpolitikern, sowie Roman Marczewski, dem heutigen Präsidenten des Ruhrgebiets-Karnevals Geierabend, und Cäcilie Möbius, Peters Tochter, heute Schauspielerin beim Theater Narrenschiff und anderswo. 1997 drehte Peter ein TV-Porträt seines Bruders Rio Reiser: „Ich bieg’ dir den Regenbogen – ein biografischer Dokumentarfilm“.

Als politischer Mensch mischte sich Peter Möbius immer wieder ein in das politische Geschehen seiner Wahlheimat Unna. Das brachte ihm nicht nur Freunde. Er war Mitgründer der Alternativen Liste in Unna, der GAL. Schrieb ein lesenswertes Memorandum zur Weiterentwicklung der Kulturpolitik in Unna, das leider viel zu wenig Beachtung fand. 2008 war er Mitinitiator eines Bürgerbegehrens. Verkleidet als Kommerzienrat, schlug er mit einer Glocke Alarm gegen den Abriss historischer Bausubstanz in Unnas historischer Innenstadt und ihren vermeintlichen Ausverkauf an Investoren. Der Mann mit Hut und Weste wusste, wie man Theater für`s Volk macht.

Peter Möbius starb in der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag, am 13. April, im Alter von 78 Jahren an einer Krebserkrankung.