Befreiung von unten: Ilaria Lanzino deutet an der Rheinoper Verdis „Nabucco“ als abgründiges politisches Drama

Chor und Extrachor der Deutschen Oper am Rhein spielen in „Nabucco“ eine prominente Rolle. (Foto: Sandra Then)

„Nabucco“ ist eine von Verdis politischen Opern. Völker liegen miteinander im Streit, machtbewusste Führerfiguren treffen aufeinander. Die Liebesgeschichte rückt an den Rand, wird vor allem wegen ihrer gesellschaftlichen Konsequenzen bedeutsam. Religion wird politisch instrumentalisiert, Politik sakralisiert.

Kein Wunder, dass diese Oper 1842 eine ungeheure Wirkung hatte. Auch ohne ihre spätere Rückprojektion ins „Risorgimento“ ist deutlich, dass Verdi und sein Librettist Temistocle Solera den Nerv der Zeit trafen. Bei der Frage, wie die politische Brisanz des „Nabucco“ jenseits pompöser Arena-Umzüge vergegenwärtigt werden könnte, fallen vielen Regisseuren die Kriegsbilder von heute ein, nicht selten entstanden im Nahostkonflikt, der seit Jahrzehnten eine Quelle ständigen Leids im antiken Land der Hebräer ist. Aber die expliziten Zitate gegenwärtiger Konflikte bleiben allzu oft anspielungssüchtige Kulisse, treffen den Kern der Oper nicht und lassen ob der Fülle der medialen Bildeinflüsse kalt.

Ilaria Lanzino geht in ihrer Inszenierung an der Deutschen Oper am Rhein, die jetzt in Duisburg wieder aufgenommen wurde, einen anderen Weg. Bei ihr gibt es keine Intifada-Tücher oder Israel-Armeeuniformen, sondern zwei Völker, die Carola Volles beide in staubbedeckte Kleider von heute steckt. Wer ist aus Babylon, wer aus Jerusalem? Die Menschen, die auf der Bühne aus den Öffnungen von Dorota Caro Karolczaks umgestürzter Hausfassade kriechen, vereint das gemeinsame Elend.

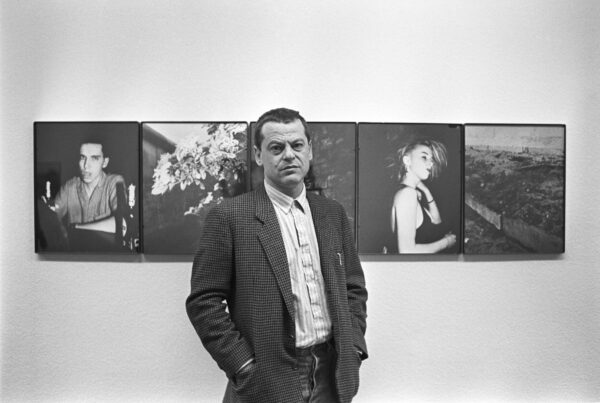

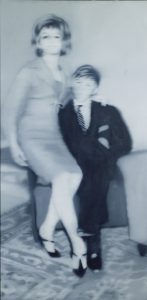

Svetlana Kasyan (Abigaille) und Alexey Zelenkov (Nabucco) im dritten Akt der Oper Giuseppe Verdis an der Deutschen Oper am Rhein. (Foto: Sandra Then)

Den Traum von den frei fliegenden „Gedanken auf goldenen Flügeln“ singen sie gemeinsam. Denn die Trennungslinie verläuft zwischen Oben und Unten. Über die Völker spannt sich ein weiß-goldener Säulengang, auf dem die Mächtigen in Prunk und Glitter daher schreiten. Sie unterscheiden sich kaum: Ausübung und Insignien der Macht sind überall ähnlich. Diese Brücke wird einknicken, als Nabucco sich zum Gott ausruft und das Spiel der Macht aus dem Gleichgewicht gerät.

Verknüpfung von Politischem und Privatem

Lanzino verknüpft die Konfrontation der Völker mit den privaten Geschichten: Da ist die aus Staatsräson unmögliche Verbindung von Fenena (Babylonierin) und Ismaele (Hebräer). Und da ist die verkorkste Familienaufstellung der Nabucco-Sippe: Fenena die Lieblingstochter; Abigaille das zurückgesetzte Kind aus einer außerehelichen Affäre, die „Tochter einer Sklavin“. Lanzino lenkt den Blick auf die Kindheit der beiden Frauen und macht verständlich, warum Fenena ihre Humanität aus einer ungebrochenen, liebeserfüllten Kindheit speisen kann, während Abigaille ständig um ihre Position kämpfen und Kränkungen verwinden muss. Ihr Hass gegen ihre „niedere“ Herkunft wird verstörend deutlich, wenn sie nicht das verräterische Dokument zu ihrer Abstammung zerreißt, sondern ihre extra als stumme Rolle eingefügte Mutter erwürgt. So, als könne sie durch deren Tod den Makel ihrer Geburt ausradieren.

Eines von Lanzinos Darstellungsmitteln war schon bis zum Überdruss zu sehen, wirkt aber unter ihren sorgfältig ausführenden Händen frisch und überzeugend: Drei vorzüglich spielende Kinder, allen voran Lina Emilie Göke als Abigaille, aber auch Livia Matys (Fenena) und Jean Fabian (Ismaele) legen die psychologischen Wurzeln der Konstellationen frei, die im Drama aktuell werden. Jetzt wird klar, woher der Hass des älteren Mädchens auf ihren Erzeuger kommt: Sie gibt Nabucco das zurück, was er ihr angetan hat, bis hin zum letzten Schlag ins Gesicht.

Vorzüglich spielende Kinder

Kinder spielen auch in einer weiteren Bühnenchiffre eine erhellende Rolle: Im Vorspiel, wenn eine voyeuristische Kamera in die Fenster der noch intakten Hausfassade blickt, sind Kinder beim Spiel mit Musikinstrumenten zu sehen. Es sind das Mädchen und der Junge, die später die Barrikade zwischen den Gegnern zu überwinden versuchen, um gemeinsam Musik zu machen. Ein berührendes Detail, das die versöhnende Kraft der Musik und der kindlichen Unvoreingenommenheit ins Bild rückt, wenn es darum geht, zwischen Fronten zu vermitteln. Der Frieden erwächst bei Lanzino weniger aus Einsicht, sondern aus Erschöpfung. Die geknechteten Völker binden ihre Herrschenden an einen Scheiterhaufen; am Tisch der Mächtigen sitzen nun Menschen aus dem Volk.

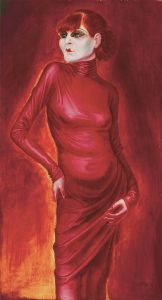

Ein solches Konzept braucht engagierte Darsteller, und die stehen im Ensemble der Rheinoper zur Verfügung: Svetlana Kasyan tritt hoch über dem staubgrauen Dunst der Plebs (geniales Licht: Thomas Dick) in der geschmacklosen Haute Couture emporgekommener Potentatengattinnen auf, mit einer Handtasche, deren Volumen ihrer angestrebten Bedeutung entspricht. In ihrer großen Szene im zweiten Akt brütet sie über ihrem Plan zur Macht in einem bedrückend niedrigen Saal mit einem an Putins Kreml-Tafel erinnernden langen Tisch.

Vokal ist Kasyan zunächst unsicher: Sie setzt die Töne vorsichtig an, wo sie einen selbstbewusst vollen Ton zeigen müsste, sucht nach der Position der Stimme, lässt einzelne Phrasen von der Stütze rutschen und hat Mühe mit dem Wechsel zum tiefen Register. Im Lauf des Abends gewinnt die Sängerin an Sicherheit und damit auch an Ausstrahlung – die Figur wird zwischen Bosheit, innerer Leere, Machtstreben und Verzweiflung greifbar.

Balance der Stimmen fehlt

Bei ihrer Schwester Fenena macht das groteske rosa Kostüm schon die Rolle deutlich, die ihr aufgedrückt wird. Sie ist die verwöhnte, bevorzugte kleine Tochter, die sich auf ihre Weise aus der Umklammerung des Vaters lösen muss. Ramona Zaharia setzt ein dunkles Contralto-Timbre ein, um Fenena aus der undankbaren Ecke der passiven Randfigur zu lösen. Für Eduardo Aladrén ist Ismaele keine Figur, mit der er sich Lorbeeren erwerben könnte: Er steigt mit grober Tongebung ein, hat sich in der Höhe arg anzustrengen und sucht in den Ensembles nach der passenden Balance mit seinen Partnerinnen. Das große Ensemble und Finale des zweiten Akts mit seinem Kanon der Solisten will so nicht gelingen: Jeder versucht, seine Haut zu retten; eine klangvolle Balance der Stimmen stellt sich nicht ein.

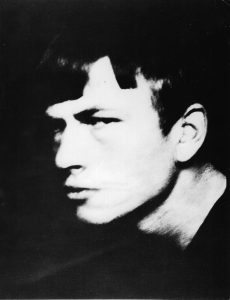

Shavleg Armasi als Zaccaria mit dem Chor und Extrachor der Deutschen Oper am Rhein. (Foto: Sandra Then)

Shavleg Armasi als Zaccaria nutzt die Predigt im ersten, das berühmte Gebet im zweiten und die Prophezeiung im dritten Akt für eine Demonstration flexibler stimmlicher Mittel. Dass ihm balsamisches Timbre und souveräne messa di voce nicht gegeben sind, lässt seinen Zaccaria wegrücken vom Ideal des Belcanto. Aber sein Gebet trägt er würdevoll vor, erfolgreich bemüht um den großen Bogen, das suggestive Legato und einen wohltuend von kruder Verdi-Brüllerei entfernten Emission.

Sein Gegenspieler Nabucco lässt vom Rang aus einen goldbronzenen Bariton vernehmen, der mit herrlich gefluteten Phrasen das besiegte Zion in den Staub befiehlt. Alexey Zelenkovs mächtige, jedoch nie übertrieben eingesetzte Stimme ist auch in der Lage, den gebrochenen, halb wahnsinnigen Nabucco des dritten Akts glaubhaft zu gestalten. Valentin Ruckebier (Oberpriester des Baal) hat weniger Lockerheit zu bieten. Riccardo Romeo (Abdallo) holt das Beste aus seinen wenigen Sätzen heraus. Elisabeth Freyhoff kann als Anna ihre schöne Stimme nicht entfalten.

Hauptperson Chor

Hauptperson des „Nabucco“ ist natürlich der Chor (mit Extrachor) der Deutschen Oper am Rhein: Der „Gefangenenchor“ ist für Patrick Francis Chestnuts Ensemble ein Spiel in der Champions League, das die Sängerinnen und Sänger mit polierten Piani und makelloser Intonation glänzend bestehen. Aber auch der markant aggressive Chor der Babylonier und die Finalchöre gelingen mit Ehrgeiz.

Den Duisburger Philharmonikern gibt Kapellmeisterin Katharina Müllner die passenden Impulse zu knackigem Spiel – anfangs in der Ouvertüre noch etwas zu kantig und in der Dynamik abrupt, später flexibler und die kruden Seiten der Musik des jungen Verdi nicht überbetonend. Müllner dirigiert, gottseidank, keine Walzer, wenn Verdi einen Dreiertakt schreibt, bleibt in den Tempi angemessen moderat, zeigt Sinn für das Cantabile und achtet darauf, dass sich die Orchestersolisten (Celli, Flöten) entfalten können.

Aufführungen am 26. Dezember 2025 in Duisburg, am 14. und 20. Februar, 8. März, 19. April, 17. und 30 Mai sowie 14. Juni 2026 in Düsseldorf. Karten im Internet oder telefonisch unter (0211) 89 25 211.