Aufbrüche aller Art: Spuren der 60er und 70er Jahre in der Wuppertaler Sammlung

Andy Warhol: „Mao Tse Tung“, 1972. Zehnerserie, je 91,5 x 91,5 cm (Von der Heydt-Museum, Wuppertal © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.)

Wuppertals Von der Heydt-Museum kreist weiterhin produktiv um sich selbst, genauer: um seine eigene Sammlung, deren Schätze noch gar nicht komplett gehoben zu sein scheinen und noch immer Aha-Erlebnisse mit sich bringen. So entstehen neue Perspektiven aufs Vorhandene. Kostensparend sind derlei Ausstellungen ohne Leihgaben obendrein.

Kürzlich begann die Reihe der „Freundschaftsanfragen“ mit künstlerischen Stellungnahmen zu ausgewählten Beständen des Hauses, die Premierenschau läuft noch bis zum 10. Juli. Und schon gibt es eine weitere Ausstellung, die selten oder sogar noch nie vorgezeigte Arbeiten aus den Depots holt. „Fokus Von der Heydt“ lautet der Obertitel, ins Blickfeld rücken dabei „ZERO, Pop und Minimal“ sowie weitere Richtungen der ungemein vitalen und vielfältigen 1960er und 70er Jahre.

Gerhard Richter: „Scheich mit Frau“, 1966, Leinwand, 140 x 135 cm (Von der Heydt-Museum, Wuppertal © Gerhard Richter)

Das Wuppertaler Museum, im Kern wesentlich mehr „klassisch“ aufgestellt, war bislang nicht so bekannt für nennenswerten Eigenbesitz aus dem genannten Zeitraum. Seit eineinhalb Jahren aber sind die Magazine gründlich durchgesehen worden – und es kam manch Überraschendes ans Tageslicht. Seinerzeit war Wuppertal mit der legendären Galerie Parnass (finale 24-Stunden-Aktion mit Beuys, Vostell, Charlotte Moorman, Bazon Brock und vielen anderen am 5. Juni 1965) ein Fixpunkt der Avantgarde. Und siehe da: Damals wurde vom Museum zumindest punktuell klug und vorausschauend angekauft – sozusagen „am Puls der Zeit“, wie Von der Heydt-Direktor Roland Mönig findet. Doch seither sind viele Werke für Jahrzehnte im archivarischen Dunkel verschwunden. Bis jetzt.

Vieles musste erst einmal restauriert werden

Etliche Bilder, Objekte und Skulpturen mussten überhaupt erst einmal wieder restauratorisch für die Ausstellung aufbereitet werden werden, wie die Kuratorinnen Beate Eickhoff und Anika Bruns erläutern. Paradebeispiel ist eine veritable Wiederentdeckung, jene filigrane Skulptur von Harry Kramer, die von einem kleinen Motor über Spulen in Bewegung versetzt werden soll und nicht mehr funktioniert hat. Die Reparatur ließ sich fachgerecht bewerkstelligen, weil man einen früheren Assistenten des 1997 verstorbenen Künstlers aufgespürt hat und fürs Vorhaben gewinnen konnte.

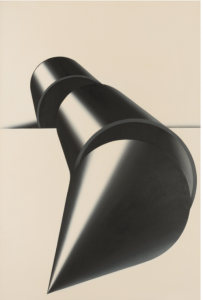

Rune Mields: „Komposition“, 1970. Leinwand, 150 x 100 cm (Von der Heydt-Museum, Wuppertal © VG Bild-Kunst, Bonn 2022)

Der Rundgang im 2. Obergeschoss hat keinen erschöpfenden, sondern eher kursorischen Charakter. Er umfasst 130 Arbeiten von nicht weniger als 95 Künstlerinnen und Künstlern, darunter viele bekannte, aber auch (aus welchen Gründen auch immer) verblasste Namen. Trotz der relativen Fülle kann jede Ausprägung nur vage „angetippt“ werden, denn die Bandbreite reicht von der Gruppe ZERO (Uecker, Mack und Piene) über Op-Art, kinetische Kunst, konkrete Kunst, Minimal Art und Fluxus bis hin zur Land-Art (naturgemäß nur in Relikten und auf Fotografien vorhanden), neuen Realismen und Pop-Art. Doch halt! Es würde zu weit führen, hier alle Spielarten und Protagonisten aufzuzählen. Die Ausstellung ist als Langzeit-Projekt bis (mindestens) zum Hochsommer 2023 angelegt, zwischendurch sollen auch schon mal Exponate ausgewechselt werden.

Die 60er und 70er waren jedenfalls eine Zeit, in der nach und nach mit allem Denk- und Sichtbaren experimentiert wurde, mal ernsthaft und beflissen, mal eher spielerisch oder auch frech. Licht und Bewegung wurden zu neuen Grundelementen der Kunst, die Gattungsgrenzen wurden allseits gesprengt, die Skulpturen von den Sockeln geholt, Nachkriegs-Dogmen der abstrakten Kunst überwunden. Aktionen, Performance und Happenings kamen auf. Nichts schien dauerhaft zu sein.

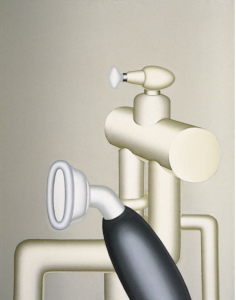

Konrad Klapheck: „Die Sexbombe und ihr Begleiter“, 1963. Öl auf Leinwand, 89 x 69,5 cm (Von der Heydt-Museum, Wuppertal © VG Bild-Kunst, Bonn 2022)

Einige der damaligen Kunst-Bewegungen drängten entschieden aus den Museen heraus und in den Lebensalltag hinein. Insofern haftet ihrer jetzigen Präsentation im musealen Zusammenhang auch etwas Widersprüchliches an; ganz so, als würde da etwas einstmals Lebendiges eingezäunt oder gezähmt. Doch wie soll’s denn anders gehen?

Soll man einzelne Arbeiten hervorheben? Wozu? Allzu verschieden sind die künstlerischen Positionen, so dass sich jede(r) die eigene Schneise des Beliebens schlagen sollte. Zieht es einen zu Warhols Mao-Siebdrucken, zur Zeichnung von Cy Twombly, zum Lichtrelief aus der ZERO-Gruppe, zu Wolf Vostells furioser Übermalung des Kennedy-Attentats, zu Horst Antes‘ „Kopffüßler“-Vorläufer oder zu Dieter Kriegs frappierend realistischer „Malsch-Wanne“? Man sollte Parcours nicht stur geradeaus geradeaus absolvieren, sondern sich spontan treiben lassen. Gut möglich, dass einem dann noch etwas mehr vom damaligen Zeitgeist einleuchtet.

„ZERO, Pop und Minimal – Die 1960er und 1970er Jahre“ („Fokus Von der Heydt“). Von der Heydt-Museum, Wuppertal, Turmhof 8. Seit 10. April 2022 bis 16. Juli 2023. Geöffnet Di-So 11-18, Do 11-20 Uhr. Eintritt 12, ermäßigt 10 Euro. Katalog erst gegen Ende des Jahres 2022.

Tel. 0202 / 563-6397

_________________________________________

Beim Pressetermin erhob sich noch eine Quizfrage für Spezialisten: Was wurde anno 1902 früher eröffnet – der Vorläufer des Wuppertaler Von der Heydt-Museums (damals noch Städtisches Museum Elberfeld) oder der Vorläufer des Osthaus-Museums, das damalige Folkwang-Museum in der benachbarten Stadt Hagen?

Lösung: Hagen am 9. Juli 1902, Wuppertal am 25. Oktober 1902. Was aber weiter nichts besagen will, schon gar nicht qualitativ.