Bevor der Tonfilm das Kino entzauberte – die poetischen Kritiken von Ernst Blass zwischen 1924 und 1933

Ernst Blass ist vor allem als Lyriker im Umfeld des Expressionismus in Erscheinung getreten. Dass er in den Jahren 1924–1933 für verschiedene Berliner Zeitungen als Theater- und Filmkritiker tätig war, dürfte nur einem kleinen Kreis von Eingeweihten bekannt sein. Das könnte sich durch die Auswahl seiner Essays und Kritiken im Berliner Elfenbein Verlag nun ändern.

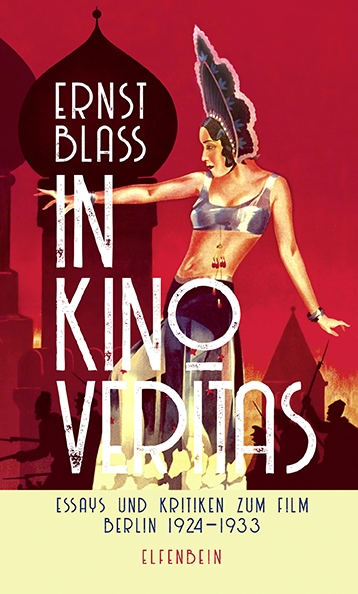

Der schöne, von Angela Reinthal herausgegebene Hardcover-Band mit mehreren Abbildungen historischer Filmplakate und einem Anhang, der neben dem kenntnisreichen Nachwort der Herausgeberin auch ein Namensregister sowie eine Liste der im Band besprochenen Filmkunstwerke umfasst, schafft die besten Voraussetzungen, um die literarisch herausragenden Texte des „Lyrikers unter den Filmkritikern“ (so Michael Mendelssohn über Ernst Blass) erneut im alten Glanz erstrahlen zu lassen.

Der Band führe uns, wie Dieter Kosslick, der langjährige Leiter der Berlinale, in seinem Geleitwort schreibt, in (…] „die goldene Ära des ,Weimarer Kinos‘ zu einer poetisch-cineastischen Reise in ein instabiles Land, das sich nach dem Ersten Weltkrieg mit größtmöglicher Lust, Freiheit und Kreativität neu erfinden wollte.“

Vitale Kinolandschaft um den Ku‘damm

Im Umkreis der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche eröffneten immer neue Filmpaläste – das „Capitol“, der im Barockstil erbaute „Gloria-Palast“, der „Ufa-Palast am Zoo“ mit 2.165 Sitzplätzen, der Tauentzien-Palast“ oder das „U. T. Kurfürstendamm“. Wie aus einer Anmerkung zum Nachwort hervorgeht, gab es 1925 in Berlin 342 Kinos mit 147.126 Sitzplätzen; im Jahr 2018 war es noch 71 mit 48.595 Plätzen.

Ernst Blass, so brillant und professionell seine Kritiken geschrieben sind, teilt gern die Erwartungen des großen Publikums an gute Unterhaltung und beschreibt die „Ferienstimmung“, die sich einstellt, wenn der erwachsene Mensch die schnell vorbeifliegenden Bilder mit ihren lustigen Streichen genießen kann. So schreibt er im Berliner Tageblatt vom 05.07.1925 (Beiblatt Lichtspiel-Rundschau):

„Man sitzt im Dunkel und auf der Bildfläche wird es hell. Dort geschieht irgend etwas federleicht und ohne Verantwortung. Ein dicker Mann ist da mit seinem kleinen Bruder, ein Hutgeschäft soll in Gang gebracht werden. Der Kleine verbirgt sich irgendwo und wirft den Vorübergehenden die Hüte vom Kopf, sowie der Hut auf der Straße liegt, kommt der Dicke auf einer Dampfwalze angefahren und vernichtet den Hut. Der Mann kauft sich einen neuen, dieser fliegt wieder herunter, wieder kommt der Dicke mit der Dampfwalze, auch der neue Hut ist zermalmt. So jagt ein heiterer Scherz den anderen, aber der heiterste von ihnen ist vielleicht, daß man vor diesen Schuljungenphantasien selbst wieder zum Schuljungen wird. (…) In diesen schwachen Stunden haben wir eine dankbare Empfänglichkeit für alles, was wir mit unserem Schwamm leicht wieder auslöschen können. Von den Lichtspielereien haben wir eine Hingabefähigkeit, die vielleicht dem Universum gegenüber gleichfalls nicht unangebracht wäre.“

Große Zeit des Slapstick

Es war die Zeit der Slapstick Comedies, mit dem fabelhaften Chaplin, dem todernsten Buster Keaton oder dem tollkühnen Fassadenkletterer Harold Lloyd, der selbst bei riskantesten Aktionen ohne Stuntman auskam – die meisten kennen ihn, in schwindelerregender Höhe am Zeiger einer Uhr hängend. Ernst Blass bewundert Ernst Lubitsch, der ab 1916 in seinen Stummfilmkomödien regelmäßig die heute fast vergessene, damals vom großen Publikum geliebte Ossi Oswalda einsetzte – neben Henny Porten und Asta Nielsen einer der ersten großen weiblichen Stars des deutschen Films. Zu einem etwas späteren Film mit ihr (Niniche von Victor Janson) schreibt er: „Ossi Oswalda ist zwar zu schelmisch, aber doch graziös und niedlich. Man sieht sie gern, ohne sich Gedanken darüber zu machen, ob ihr Spiel und ihr Gehaben ästhetisches Niveau hat.“ (Berliner Tageblatt vom 15.2.1925)

Mauritz Stiller, der im August 1924 zur deutschen Premiere seines Films Gösta Berling (nach dem Roman von Selma Lagerlöf) nach Berlin kam, ist für Blass der „menschlich und künstlerisch ernsthafteste Filmregisseur Europas“. Die achtzehnjährige Greta Gustafsson tritt in dem schwedischen Film erstmals unter dem Namen Garbo auf. Mauritz Stiller und Greta Garbo gingen 1925 gemeinsam nach Hollywood; „die Göttliche“ Garbo machte Karriere bei Metro-Goldwyn-Mayer; ihr Entdecker und Mentor ging sang- und klanglos unter und starb mit nur fünfundvierzig Jahren. Ihm widmet Ernst Blass einen ausführlichen Nachruf.

All die späteren Klassiker des Stummfilms

Im vorliegenden Band sind viele der ersten Besprechungen jener großen Filme vertreten, die heute bekannte Klassiker sind. Robert Wienes Kabinett des Dr. Caligari und Paul Wegeners Golem-Filme sind für Blass „einige der besten deutschen Filmtaten und Erfolge“. Von Fritz Lang ist Blass‘ Favorit nicht Metropolis (1927) – für ihn „ein Koloss auf tönernen Füßen“, „… leider kein Ganzes“ – und auch nicht Frau im Mond (1929), dessen „gewalttätige Regie“ er rügt, sondern der frühe Film Der müde Tod (1921), den er auch nachträglich bei verschiedenen Gelegenheiten hervorhebt.

Zu Carl Theodor Dreyers Die Passion der Jungfrau von Orleans von 1928 notiert er begeistert: „Diese Antlitze, anwesend mit den fremdartigen Furchungen und absonderlichen Rundheiten einer ganz fernen Zeit, mit anderen Augen, Lidern, Blicken, Nasen – inmitten einer fernen und ewigen Tragödie. Ein Geheimnis. Das Geheimnis, um dessentwillen es sich lohnt, Kunst zu machen. Nicht ein Spiel nur, sondern eine bekennende Kontemplation. Solche also vermochte der (stumme) Film.“

Enthusiamus, aber auch gnadenlose Verrisse

Seine Begeisterungsfähigkeit lässt sich höchstens mit Sergei Eisensteins Revolutionsfilm Panzerkreuzer Potemkin steigern, dessen Premiere Blass am 29. April 1926 im „Apollo-Theater“ verfolgte. Am darauffolgenden Morgen steht im Berliner Tageblatt: „Nicht begreifbar ist, daß ein einzelner Mensch etwas derart Wunderbares zustandebringt. Es sind kaum Szenen darin, die nicht von einem machtvollen und menschlichen Genie stammen müssen. Welche Hingabe muß notwendig sein, um solche Darstellung nur zu ersinnen, und erst sie auszuführen! Eisenstein hat hier den gewaltigsten und kunstvollsten Film geschaffen, den die Welt sah.“

Wer so enthusiastisch lobpreisen kann wie Ernst Blass, der kann auch gnadenlos verreißen. Unter den Historienfilmen gab es auch viel Unhistorisches, Übertriebenes. Der ironische Titel des Auswahlbands bezieht sich auf eine Besprechung des Kolossalfilms Quo vadis? mit Emil Jannings als Nero, den die Unione Cinematografica Italiana 1924 in Rom hergestellt hat – die damals bereits dritte Verfilmung des gleichnamigen Romans von Henryk Sienkiewicz. „Das Rom Neros ist hier aufgebaut ungefähr im Stil unserer Nationalgalerie, und die auftretenden Römer machen den Eindruck außerordentlich später Römer. Sie könnten etwa sagen: in kino veritas!“

Über die Ausdruckskraft des Hundes „Rin Tin Tin“

Um Künstlichkeit oder übertriebenes Theaterspiel musste sich zumindest einer der Filmhelden aus der Stummfilmzeit keine Sorgen machen: der Schäferhund Rin Tin Tin. 1918 in Lothringen geboren,1932 in Los Angeles gestorben, wurde er mit 26 Schwarz-Weiß-Filmen in den 1920er Jahren zum Star und hat inzwischen einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten. Die spätere Fernseh-Kinderserie aus den 50er-Jahren kann keinen Eindruck von den spannenden Abenteuerfilmen aus den Zwanzigern vermitteln, mit dem Tier, das – so die Filmlegende – unter Wölfen aufwuchs und in der abgelegenen Natur Kanadas in einem gesellschaftlichen Außenseiter seinen Herrn findet.

„Der Hund aber drückt sich völlig aus. Es ist ein Wunder der Regie, daß bei all diesen gespielten Dingen der Hund wie ein unmittelbar Erlebender wirkt. Gar nicht dressiert und gar kein Schauspieler, sondern in allen Einzelheiten sieht er genau so aus, wie dieser (vorgestellte) Hund bei diesen Szenen aussehen müßte, wenn sie wirklich wären. Fast wie ein Wolf, dunkel und gefährlich, als er dem Mörder begegnet. In der Haltung und in der Miene. Oder der Ausdruck der Traurigkeit, als er, hungrig, einen abgenagten Knochen findet. Oder das Erstaunen, als sein Herr die Geliebte wiederfindet. Oder die Siegesfreude nach der ersten Rettung. Das ist alles sehr feinfühlig aufgefaßt und rätselhaft gut wiedergegeben. (…)

Die Wirklichkeit dieses Hundes inmitten gespielter Imagination, die völlig unzweideutige Teilnahme einer so seelenvollen Kreatur an einer nur vorgespiegelten Handlung – das ergibt eine Märchenwirkung von verwirrender und unergründlicher Tiefe; es ist ein schlechthin wunderbares Zwielichtspiel.“

Filme brachten die große weite Welt in die deutschen Kinos. Da gab es zum einen die Ufa-Naturfilme im Beiprogramm. Erfolgreich waren aber auch abenteuerliche Reiseberichte wie etwa die Kameraaufnahmen des Seglers und Flugpioniers Gunther Plüschow, der auf einem kleinen Segelboot den Atlantik überquerte und mit seinem Wasserflugzeug, einer Heinkel HD 24, als erster Flieger Patagonien und Feuerland aus der Luft erkundete.

„Der Tonfilm naht mit Brausen“

Technische Neuerungen fanden nicht nur im Flugwesen statt; für den Film ließ der Tonfilm Ende der Zwanzigerjahre ein neues Zeitalter anbrechen. „Der Tonfilm naht mit Brausen. Daß er nicht schon lange in unserer Mitte tönt und redet, das liegt an allgemeinen Verhältnissen. Immerhin: jüngst hat ein Kommerzienrat gesagt, der Tonfilm stehe vor den Toren wie eine Braut“, schreibt Ernst Blass am 31.5.1929 in der Literarischen Welt. Ein gutes Jahr später, im September 1930, resümiert er: „Der Tonfilm also brachte im ersten Jahr keine Vermenschlichung des Films, aber seine Entzauberung. (…) Eine Weiterentwicklung des stummen Films ist der Tonfilm nicht. Aber er ist etwas anderes. (…) Der Mensch hier nun spricht, – aber fast nur Schales und Klamottiges. (…) Höhere Werte, menschlichere, sind auch im Film denkbar. Aber sahen wir im Sprechfilm bereits Ansätze zu ihrer Verwirklichung? Nicht im geringsten.“

Seine Prognose: „Nun, der Apparat wird sich sehr verbessern, höchstwahrscheinlich auch die Form. Aber was werden die Menschen singen und sagen, das sich messen könnte mit dem Geheimnis und der Zauberkraft des Ungesprochenen? Wenn nicht neben den Schauspieler der Dichter tritt oder der echte Komponist oder doch zumindest ein Zauberer? Und da dies Ausnahmen und Glückszufälle sein werden, wird der Film durch den zugeordneten Ton im ganzen mehr verlieren als gewinnen.“

„in kino veritas“. Essays und Kritiken zum Film. Berlin 1924—1933. Ausgewählt, mit einem Nachwort versehen und herausgegeben von Angela Reinthal. Mit einem Geleitwort von Dieter Kosslick. Elfenbein Verlag, Berlin. 286 Seiten, 22 Euro.

___________________________________________________

Aktuelle Stummfilm-Vorführungen:

Zu keiner Zeit war der Stummfilm stumm. Er war immer von Musik begleitet, mindestens von einem (manchmal automatischen) Piano, oft von einer Kinoorgel, wie es sie auch heute noch in einigen Kinos gibt, manchmal aber auch von großen Orchestern. Stummfilm-Vorführungen waren immer auch Konzerte.

An diesem Samstag, 29.6., zeigt das Filmmuseum in Düsseldorf in seinem Kino Black Box um 20:00 Uhr den deutschen Historienfilm Anna Boleyn (1920) von Ernst Lubitsch mit Henny Porten und Emil Jannings in den Hauptrollen. Daniel Kothenschulte (Köln) begleitet das Lichtgebilde am Klavier – und auf der Guillotine.

Nach der Sommerpause geht es im Filmmuseum weiter mit Klassikern der Stummfilmzeit; am 24.9. wird in der Reihe „Stationen der Filmgeschichte“ Germaine Dulacs Kurzstummfilm Die Muschel und der Kleriker gezeigt (Originaltitel: La Coquille et le Clergyman – 1927, nach einem Drehbuch von Antonin Artaud).

Am 28.9. folgt in der Reihe „Stummfilm + Musik“ von Friedrich Wilhelm Murnau Faust – eine deutsche Volkssage (1926; mit Gösta Ekman als Faust, Emil Jannings als Mephisto und Camilla Horn als Gretchen).

Am 26.10. ist zu sehen: Anders als die Andern, ein Spielfilm von Richard Oswald zum Thema Homosexualität aus dem Jahr 1919, der unter Mitwirkung von Magnus Hirschfeld entstand, und anschließend am selben Abend die Komödie Ich möchte kein Mann sein (1918) von Ernst Lubitsch mit Ossi Oswalda.

Weitere Termine: 30.11.: Das Grabmal einer großen Liebe / Shiraz (Regie: Franz Osten; 1928) und 21.12.: Carl Theodor Dreyer: 1928: Die Passion der Jungfrau von Orleans (La passion de Jeanne d’Arc).

Der Veranstaltungsort ist jeweils die Black Box im Filmmuseum Düsseldorf, Schulstraße 4, 40213 Düsseldorf.