Manchmal dieser Hang zu Legenden – Streiflichter zur Hagener Stadtgeschichte im Osthaus-Museum

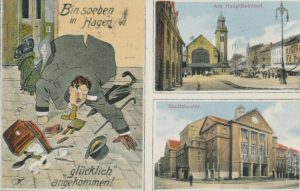

Wie bitte? Die Stadt Hagen ist erst jetzt 275 Jahre alt geworden? Stimmt. Ganz hochoffiziell: Am 3. September 1746 erhielt der westfälische Ort durch einen Verwaltungsakt im Namen des Preußenkönigs Friedrich II. die Stadtrechte. Zum Vergleich: Hagens Nachbarstadt Dortmund hat bereits 1982 das 1100-jährige Bestehen gefeiert.

Das Fehlen einer mittelalterlichen Geschichte hat die Hagener oftmals gewurmt. Darum haben sie manchmal eigene Legenden gestrickt. Auch davon zeugt nun die Jubiläumsausstellung im Osthaus-Museum; ein Gemeinschaftswerk mit dem Stadtmuseum, das künftig einen umgerüsteten Altbau gleich neben dem Osthaus-Museum und dem Emil-Schumacher-Museum beziehen wird – zusammen ergibt das ein kulturelles Quartier von überregionaler Bedeutung.

Doch zurück zur historischen Perspektive. Die im Osthaus-Museum gezeigten Bestände stammen hauptsächlich aus dem Stadtmuseum. Es beginnt mit einer Ahnengalerie, prall gefüllt mit Porträts prägender Persönlichkeiten der Stadtgeschichte – allen voran der frühindustrielle Unternehmer Friedrich Wilhelm Harkort (*1793 nah beim späteren Hagener Ortsteil Haspe), einer der Vorväter des Ruhrgebiets. Auf kulturellem Felde ebenso bedeutsam: der Kunstmäzen und Sammler Karl Ernst Osthaus (*1874 in Hagen). 1902 begründete er hier das Museum Folkwang, weltweit das erste Museum für zeitgenössische Kunst.

Ergänzt wird die Fülle der Honoratioren durch Fotografien „ganz normaler“ Hagener Bürger von heute. Der Blick richtet sich also nicht nur rückwärts. Überhaupt vergisst das Ausstellungsteam die Gegenwart nicht. Die Übersicht reicht bis hin zu Bildern und Berichten vom Hagener Hochwasser Mitte Juli.

Aus dem Fundus des Stadtmuseums ins Osthaus-Museum: die Schreibmaschine des Hagener Dichters Ernst Meister (1911-1979). (Foto: Bernd Berke)

Ein großer Ausstellungssaal, scherzhaft „Hagener Wohnzimmer“ genannt, versammelt Stücke aus der Stadthistorie, darunter die Schreibmaschine, auf der der Hagener Dichter Ernst Meister einen Großteil seines weithin hochgeschätzten Werks verfasst hat. Als Pendant aus der bildenden Kunst findet sich eine von Farbspritzern übersäte Original-Staffelei des gleichfalls ruhmreichen Hagener Malers Emil Schumacher. Zu Ernst Meister gibt es weitere Exponate. Der Lyriker war auch ein begabter Künstler. Zu sehen sind rund 60 seiner Bilder, die das Osthaus-Museum jüngst als Schenkung erhalten hat. Außerdem hat sich der Hagener Maler Horst Becking mit 13 Gedichten Ernst Meisters auseinandergesetzt. Hier greift eins ins andere.

Im „Wohnzimmer“ wecken auch Objekte wie z. B. ein alter Kinderwagen, ein Stadtplan von 1930, Relikte aus Hagener Firmengeschichten (Varta, Brandt, Villosa, Sinn) oder eine Ansammlung örtlicher Kulturplakate die Aufmerksamkeit. Sollte bei dieser Auswahl etwa auch ein Zufallsprinzip gewaltet haben?

Gar erschröcklich wirkt jene bizarr erstarrte, vollkommen verkohlte „Schwarze Hand“ aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, die erstmals das Schloss im 1975 zu Hagen eingemeindeten Hohenlimburg verlassen hat. Eine Legende besagt, dass die Hand einem Knaben gehörte, der sie gewaltsam gegen seine Mutter erhoben hatte. Sie sei daraufhin scharfrichterlich abgeschlagen und zur ewigen Mahnung verwahrt worden. Tatsächlich handelt es sich um das durch Blitzschlag versengte Beweisstück in einem Mordfall.

Hagener haben eben einen Hang zu Legenden, vor allem, wenn sich damit heimische Traditionslinien verlängern lassen. So hat man sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein neues Stadtwappen erkoren – mit stilisiertem Eichenlaub statt der damals verpönten französischen Lilie. 1897 verfügte Kaiser Wilhelm II. den Wechsel. Die Hagener glaubten Belege für die örtliche Verwendung des Eichenblatts im 14. Jahrhundert gefunden zu haben, aber das war ein Trugschluss. Das Dokument bezog sich auf eine andere Gemeinde namens Hagen. Und noch so eine Inszenierung, nicht irrtümlich, sondern vollends willkürlich: Ein Hagener Maler, der den NS-Machthabern zu Diensten war, produzierte reihenweise romantisierende Stadtansichten, die es in Wahrheit so nie gegeben hat.

In solche Ausstellungen werden gern die Bürger einbezogen, so auch diesmal. Nach entsprechenden Aufrufen reichten sie etliche Objekte mit Hagener „Stallgeruch“ ein – von lokal gestalteten Schneekugeln bis zum Brettspiel mit Ortsbezug. Da schlägt das lokalptriotische Herz höher.

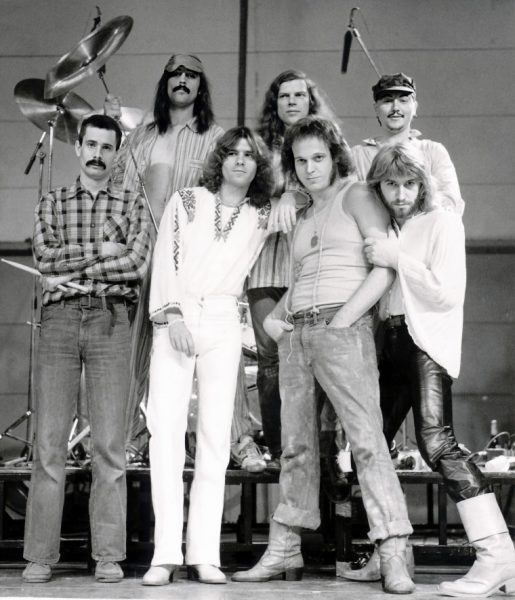

Da war doch noch was mit Hagen? Richtig, wir erinnern uns an die oft und gern zitierte Schlagzeile „Komm nach Hagen, werde Popstar“, die am 3. Januar 1982 im „Spiegel“ erschienen ist. Die Überschrift entstand im Zuge der Neuen Deutschen Welle, die in Hagen sozusagen ihren Scheitelpunkt hatte. Nicht nur wurden Nena und die Sängerin Inga Humpe hier geboren, in Hagen gründeten sich auch einflussreiche Bands wie „Extrabreit“ (1978) und zuvor „Grobschnitt“ (1971). Letztere besteht – in wechselnden Formationen – nunmehr seit 50 Jahren. Deshalb ist ihrer Story im Untergeschoss eine üppige Extra-Abteilung gewidmet. Mit Dokumenten, Fotos und Objekten (darunter ein kompletter Bühnenaufbau) geht es so sehr ins Detail, dass wohl selbst Spezialisten noch Neues erfahren.

Etwas für eingefleischte Hagener sind auch die Schwarzweiß-Fotografien von Ennow Strelow, der in den 70er und 80er Jahren einige kernige Typen der Hagener Szene porträtiert hat. Ältere Bewohner kennen vielleicht noch den einen oder die andere, Auswärtige werden zumindest die fotografische Qualität zu schätzen wissen. Doch je mehr biographische Verbindungen jemand zu Hagen hat, umso mehr Genuss verspricht diese Schau.

„Hagen – Die Stadt. Geschichte – Kultur – Musik“. Noch bis zum 21. November 2021. Hagen, Osthaus-Museum, Museumsplatz. www.osthausmuseum.de

_____________________________

Der Text ist zuerst im „Westfalenspiegel“ erschienen:

_____________________________

Weiterer Beitrag zur Ausstellung, mit einem Schwerpunkt auf Rockmusik: