Gruselig und wie gemalt – Theater Dortmund zeigt „Das Internat“ von Ersan Mondtag in eindrucksvoller Kulisse

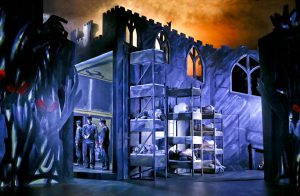

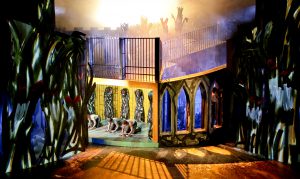

Das Bühnenbild ist beeindruckend. Da steht, so muß man wirklich sagen, eine machtvolle Ritterburg auf der Drehbühne, ein gruseliges gotisches Gemäuer mit Playmobil-Anklängen. Im bildbeherrschenden unteren Bereich ein Schlafsaal mit grotesken Hochbetten, ein Duschraum, ein Speiseraum, ein Raum fürs Foltern und anderes mehr, oben auf dem Burggebilde eine verwunschene Landschaft mit Zäunen und toten Bäumen. Im bedrohlichen Halbdunkel der meisten Szenen wirkt diese Bühneninstallation wie eine materialisierte Graphic Novel (das Wort „Comic“ würde es nicht treffen), gothic, zum Fürchten.

Rotierende Gotik

Die Personen, die namenlos bleiben und meistens in Gruppen zu sehen sind, vervollständigen in ihren wilhelminischen (könnte man vielleicht sagen) Uniformen und in grobstrichiger Überschminkung den Eindruck der zeichnerischen Stilisierung, die in ihrer Radikalität an Inszenierungen Robert Wilsons erinnert. Gut gesetztes Licht (Rainer Casper) und feine Videoprojektionen (Tobias Hoeft) verstärken die beunruhigende Wirkung der meistens rotierenden Ritterburg überdies.

Texte nachgereicht

Das Bühnenbild steht am Anfang, weil es so etwas wie der Hauptdarsteller des gut 90-minütigen Abends im Dortmunder Schauspiel ist. Geschaffen hat es der Autor des Stücks, Ersan Mondtag, ebenso die Kostüme, und er führt auch Regie. Den Text hat er allerdings nicht geschrieben. Was vom Chor der Internatskinder, vom „toten Kind“ (aus dem Off) oder vom „gestürzten Anführer“ zu hören ist, haben Alexander Kerlin und Matthias Seier erarbeitet, unter Zuhilfenahme unter anderem des Eichendorff-Gedichts „Zwielicht“. Diese Form der Autorenschaft, bei der die Texte von der Dramaturgie des Hauses nachgereicht werden, ist ungewöhnlich, doch das Resultat wirkt homogen.

Die Pistolen knallen

Angesichts von so viel Form traut man sich kaum noch, nach dem Inhalt zu fragen. Offenbar geht es um Reifung, Emanzipation, Adoleszenz, was in eine Art Aufstand mündet, der folgenlos bleibt. Doch könnte dies alles auch militärisch grundiert sein, im Ersten Weltkrieg gar (die Uniformen lassen daran denken). Auf jeden Fall blitzen einige Male die Degen, und die Pistolen knallen kräftig. Und offenbar haben das „tote Kind“, das einer Sirene gleich die Schüler lockt, und der „gestürzte Anführer“ das gleiche Schicksal erlitten: Man hat sie nackt und gefesselt in den Schnee geworfen, wo sie erfroren.

Vieles klingt an und erscheint möglich in diesem fiebrigen Bühnen-Alptraum, und irgendwann im Lauf des Abends verliert sich der Wunsch, so etwas wie den roten Faden zu halten. Diese Theaterarbeit sucht ihr Publikum mit Stimmungen, mit Ahnungen von Grauen und Angst. Sprache ist Beiwerk, das nichts bewirkt. So ein Konzept ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber keinesfalls reizlos.

Nacktheit dient hier als dramatisches Signal, bedeutet Wehrlosigkeit und Ausgegrenztheit, aber auch Empfänglichkeit und Autonomie. Ein nackter junger Mann steht gleich zu Beginn im Mittelpunkt. Er wird bestraft und geschmäht, ist aber späterhin auch der, der die Stimme des „toten Kindes“ hören kann, die ebenso Weckruf zur Obsession und zur Verweigerung ist wie auch sexuelle Initiation.

Nackt auf der Bühne

Zeichen der Auflehnung ist der zum Schweigen auffordernde Zeigefinger vor den Lippen, das tote Kind sagt es dem nackten Jungen, und immer mehr Zöglinge übernehmen es. Außerdem ist die Internatszeit ja auch die der körperlichen Exploration. Nackte – nachher werden es noch ein paar mehr – tragen hier auf der Bühne folgerichtig eine Art „Nacktheitskostüm“ mit beinahe lebensecht applizierten männlichen und weiblichen Geschlechtsmerkmalen. Eine wirklich nackte Frau gibt es später auch, sie kommt, ist da, verschwindet wieder. Für Internatszöglinge wie Rekruten eine unerreichbare Verheißung.

Bedrohlicher Soundtrack von Finckenstein

Und dann wäre da noch die Musik. Oder besser vielleicht der Klangteppich, der dieser Produktion unterlegt ist und der an der düsteren, gruseligen und bedrohlichen Stimmung keinen geringen Anteil hat. Geräusche der Nacht erklingen, Flügelschläge, Krähenkrächzen, Käuzchenrufe, Donnergrollen – und immer wieder ein kurzer, menschlicher Schrei, der in die Knochen des geneigten Publikum fährt.

Gut, dieser Soundtrack hätte auch manchem alten Edgar-Wallace-Film zur Ehre gereicht und trägt ein bißchen dick auf, manche würden ihn gar kitschig nennen. Doch ergänzt er das optisch-akustische Gesamtkunstwerk hervorragend, das ja so radikal auf Stimmung setzt. T.D. Finck von Finckenstein hat das komponiert, Musiker und Klangtüftler aus Bochum und seit einigen Jahren und in einigen Produktionen für das Theater Dortmund tätig. Und mit Sicherheit jemand, der in seinem künstlerischen Schaffen für weitere Überraschungen gut sein dürfte.

Und die Darsteller, die gegen Ende des Artikels gepriesen werden sollen? Nun, das stringente Bühnenkonzept von Ersan Mondtag bietet ihnen leider kaum Möglichkeiten zur schauspielerischen Entfaltung. Sie agieren anonym und uniform, sind an Aussehen oder Spiel kaum zu identifizieren. Ganz selbstsüchtig hoffe ich auf etwas mehr Schauspieler-Theater in nächster Zeit (und Schauspieler-Innen natürlich).

Das Publikum im ausverkauften Haus applaudierte freundlich und ausgiebig. Doch war in anschließenden Gesprächen auch von Ratlosigkeit die Rede. Warum auch nicht. Auf jeden Fall ist „Das Internat“ eine grandiose, stark beeindruckende Neuproduktion, mit der das Theater Dortmund sich selbstbewußt an seiner alten Wirkungsstätte zurückmeldet.

Weitere Termine: 16. Februar, 10., 11. März, 27., 28. April, 2., 3., 13. Mai, 8., 23. Juni, 8., 11. Juli.