Wie eine späte Heimkehr: Essener Ruhr Museum zeigt stilbildende Revier-Fotografien von Albert Renger-Patzsch

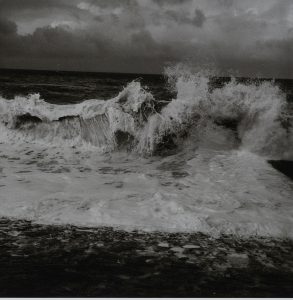

Blick in die Ausstellung mit Fotografien von Albert Renger-Patzsch. (© Ruhr Museum / Foto: Rainer Rothenberg)

Über Jahrzehnte hinweg hat dieser Mann den Blick geprägt, mit dem viele Menschen die Landschaft des Ruhrgebiets wahrgenommen haben: Albert Renger-Patzsch (1897-1966) ist wahrhaftig ein stilbildender Fotograf gewesen. Jetzt widmet ihm das Essener Ruhr Museum auf dem Gelände der Zeche Zollverein eine Ausstellung, die just hierher gehört: „Die Ruhrgebietsfotografien“ waren ab Ende 2016 zunächst in der Münchner Pinakothek der Moderne zu sehen, jetzt ist die Ausstellung – in stark erweiterter Form – gleichsam heimgekehrt.

Renger-Patzsch, sonst vorwiegend als Auftrags-Fotograf unterwegs, hat die Ruhrgebietslandschaften als sein größtes freies Projekt in Angriff genommen. Es sind keine Ansichten eines kurzfristig Zugereisten. Renger-Patzsch war mit dem Revier vertraut. Der Fotograf lebte von Ende 1929 bis zum Oktober 1944 (als sein Haus bei Luftangriffen zerstört wurde) in der Essener Künstlersiedlung Margarethenhöhe.

Schon vor seiner Umsiedlung ins Ruhrgebiet war der gebürtige Würzburger prominent gewesen, insbesondere durch seinen vielbeachteten Bildband „Die Welt ist schön“ von 1928, der mit Pflanzen-, Tier- und vor allem Objektaufnahmen bereits die neusachliche Sicht auf die Welt kultivierte.

Entdeckung der „Zwischenstadt“

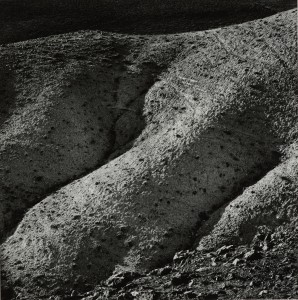

Die jetzt in Essen gezeigten Serien seiner Ruhrgebiets-Aufnahmen sind vorwiegend zwischen 1927 und 1935 entstanden. Im Kontrast zwischen noch ländlichen Stadträndern und gewaltig aufkommenden Industrie-Giganten hat er völlig neuartige Räume bzw. Raum(un)ordnungen entdeckt und festgehalten. Viel später hat man für derlei schwer beschreibliches Niemandsland den Begriff „Zwischenstadt“ verwendet.

Und tatsächlich: Seine Bilder von Zechengebäuden und Halden-Landschaften, Vorstadt-Siedlungen und Schrebergärten zeigen ein damals atemberaubend neues Amalgam aus schwindender Natur und ungeheuerlich wachsender Industrie. Das hat es in dieser Form in ganz Deutschland nicht so beispielhaft monumental gegeben, auch in Europa suchten solche Konglomerate ihresgleichen.

„Fotograf der Dinge“ – wertfrei und objektiv?

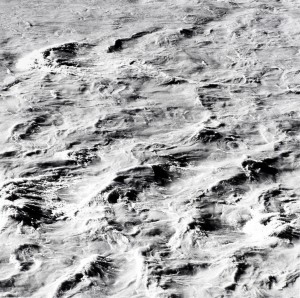

Als Fotograf im Umkreis der Neuen Sachlichkeit hat sich Renger-Patzsch (ganz anders als etwa Erich Grisar, dem das Ruhr Museum und im Gefolge die Dortmunder Zeche Zollverein zuvor eine Ausstellung gewidmet haben) absolut nicht für Arbeitsbedingungen oder gar für Klassenkämpfe interessiert. Seine Bilder sind denn auch menschenleer, er ist ein „Fotograf der Dinge“.

Wohl erst mit heutigem Blick sieht man die Trostlosigkeit und die argen Verletzungen, die der Landschaft zugefügt wurden. Renger-Patzsch hingegen hat offenkundig noch den bizarrsten Industrie-Wüsteneien ästhetische Valeurs abgewonnen. Auch das macht diese Bilder so scheinbar zeitenthoben und klassisch. Ja, seine Sichtweise mutet weitgehend emotionslos, „objektiv“ und „wertfrei“ an, doch könnte man gegen die letzten beiden Zuschreibungen eine ganze Menge einwenden.

Ruhrgebiet früherer Zeiten

Es ist dies eine Wiederbegegnung mit dem „alten“ Revier, wie es bis in die 1960er Jahre hinein Bestand hatte, insofern liegen die 20er und 30er gar nicht so immens weit zurück. Die Ansammlungen von Schloten zwischen einer kahlen Baumreihe oder direkt hinter einer Arbeitersiedlung im Essener Nordend wirken durchaus imposant, die zuweilen monströsen Halden haben etwas von großer Geste.

Wertungen sind diesen Bildern allerdings fremd, auch die gewiss dürftigen Häuser wirken wie selbstverständlich hingestellt. Und wenn sich ein Zechenturm samt Schornsteinen direkt hinter einem geduckten Fachwerkhaus erhebt oder einige Kühe vor Schlotkulisse stehen, so sind das beileibe keine kritischen Stellungnahmen, sondern: Es ist, wie es ist.

Keine sonderlichen Schwierigkeiten nach 1933

Jedenfalls war sein bildkünstlerisches Werk auch nach 1933 sozusagen „anschlussfähig“, er scheint in der Nazi-Zeit keine sonderlichen Schwierigkeiten gehabt zu haben und konnte sogar für die paramilitärische NS-Organisation Todt tätig werden. Andererseits hatte er lediglich im Winter 1933/34 einen Lehrauftrag an der Essener Folkwang-Schule für Gestaltung. Hat er sich bewusst entzogen?

Ergänzt werden die zentral präsentierten Ruhrgebietslandschaften mit rund 200 weiteren Fotografien von Albert Renger-Patzsch, die sich in einigen Seitenkabinetten gruppieren und ebenfalls mehrheitlich Vintage-Prints, also Originalabzüge sind. Es handelt sich überwiegend um Auftragsarbeiten, entstanden ab den 1920ern bis in die 1960er Jahre, beispielsweise für die Bochumer Edel-Tischlerei Dieckerhoff oder fürs Museum Folkwang, wo Renger-Patzsch seinerzeit ein eigenes Atelier hatte.

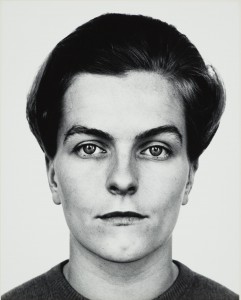

Rare Porträtaufnahmen

Hinzu kommen Aufnahmen der Villa Hügel, des Essener Münsters (Domkirche), der Gartenstadt Margarethenhöhe und von markanten Zechenbauten, nicht zuletzt vom jetzigen Ausstellungsort, der Zeche Zollverein – und aus der kriegszerstörten Stadt Essen. Als sein Haus in der Margarethenhöhe zerstört wurde, zog die Familie zum Künstler Hermann Kätelhön nach Wamel (Möhnesee) bei Soest.

Die Ausstellung, gemeinsam kuratiert von Stefanie Grebe (Essen) und Simone Förster (München), hält noch eine weitere Spezialität bereit: Überraschend für den sonst so sehr auf Dinge fixierten Renger-Patzsch, finden sich auch einige Porträtaufnahmen, die zwar gleichfalls von meisterlichem Handwerk und von Kunstfertigkeit zeugen, aber bei weitem nicht so stilbildend sind wie eben seine (Zwischen)stadtlandschaften. Interessant auf jeden Fall einige der Dargestellten: Die Skala reicht vom berühmten Kunstmäzen Karl Ernst Osthaus (Hagen, 1920) über Großindustrielle wie Hugo Stinnes (Mülheim/Ruhr, 1930) bis zum 1935 porträtierten jungen Juristen bei den Rheinischen Stahlwerken in Essen. Er hieß übrigens Gustav Heinemann und wurde Jahrzehnte später Bundespräsident.

Kölner Galerie und Münchner Stiftung

Nun soll noch geklärt werden, wer all die fotografischen Schätze gesammelt und bewahrt hat. Es waren Ann und Jürgen Wilde, die schon sehr zeitig Fotografie als Kunst betrachtet und präsentiert haben, als die Marktpreise noch nicht verrückt gespielt haben. Bereits 1974 zeigten sie in ihrer Kölner Galerie Ruhrgebietsbilder von Albert Renger-Patzsch, dessen Werk sie auch hernach gepflegt haben. Seit 2010 ist die Stiftung Ann und Jürgen Wilde der Münchner Pinakothek der Moderne angegliedert, womit sich auch der Ort der Erstausstellung erklärt. Im Ruhrgebiet freilich wird man diese Ausstellung ganz anders rezipieren als an der Isar.

Albert Renger-Patzsch: Die Ruhrgebietsfotografien. Essen, Ruhr Museum auf Zeche Zollverein, Kohlenwäsche (A 14), Gelsenkirchener Straße 181 (Navigation: Fritz-Schupp-Allee, 45141 Essen). 8. Oktober 2018 bis 3. Februar 2019. Geöffnet Mo bis So 10-18 Uhr. Eintritt 7 €, ermäßigt 4 €, freier Eintritt für Kinder und Jugendliche unter 18 sowie für Studierende unter 25. Katalog (336 Seiten, ca. 200 Schwarzweiß-Abb.) 29,80 €. Weitere Infos: www.ruhrmuseum.de und Tel.: 0201 / 24 681 444.

_______________________________________________

Nachbemerkung:

Aus Urheberrechtsgründen mussten die Fotos einzelner Werke zu dieser Ausstellung leider sechs Wochen nach Ende der Schau gelöscht werden. Somit steht jetzt nur noch der Text fast ohne bildliche Anschauung hier – bis auf einen einzige, sehr ungenauen Blick auf Stellwände. Ob wohl auch die Print-Medien Bilder in ihren Online-Auftritten getilgt haben?