Ohne Sorgen in die Unterwelt: Neujahrskonzert der Essener Philharmoniker

Die Essener Philharmoniker mit GMD Andrea Sanguineti beim Neujahrskonzert in der Philharmonie. (Foto: Volker Wiciok)

Einmal im Jahr ist es so weit. Da öffnen sich alle Türen und die Noten tanzen im Dreivierteltakt herein.

Silvester und Neujahr sind Strauß-Tage: Zahllose Konzerte weltweit lassen die Walzer, Polkas, Märsche und Quadrillen des „Walzerkönigs“ erklingen, beschwören vermeintliche Glanzzeiten, vergoldet von den Melodien von Johann Strauß Vater und Sohn und dessen Brüdern Josef und Eduard. Das Wiener Neujahrskonzert hat sich seit Beginn der Radio- und später Fernsehübertragungen 1959 zum weltweiten Ereignis entwickelt, das in diesem Jahr von über 100 Stationen ausgestrahlt wurde.

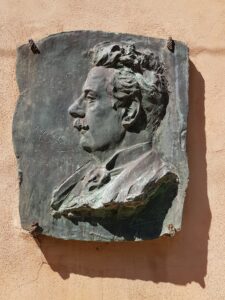

Johann Strauß in einer historischen Fotografie von Fritz Luckhardt

2025 bleibt’s nicht beim Jahreswechsel-Event: Wien feiert das ganze Jahr über die Musikerdynastie und ihren einflussreichsten Protagonisten Johann Strauß (Sohn). Der wurde vor 200 Jahren geboren und prägte von seinem ersten Auftreten 1844 bis zu seinem Tod 1899 die Wiener Tanz- und Unterhaltungsmusik. Sein größtes Verdienst, für das ihn Verdi und Wagner, Brahms und (der nicht verwandte) Richard Strauss schätzten: Er schrieb – wie sein Zeitgenosse Philipp Fahrbach zutreffend bemerkte – „Tanz-Compositionen zugleich fuer’s Gehoer und fuer die Fueße“. Der große Konzertwalzer erschließt also seinen Wert über das Hören; Strauß hat den einst argwöhnisch beäugten, derb-sinnlichen Tanz in die Regionen eines betrachtenden Musikgenusses erhoben – „Sphärenklänge“ eben.

Operette in Dortmund und Essen

Johann Strauß, der Tycoon der musikalischen Unterhaltungsindustrie Wiens, suchte den Erfolg aber auch in der damals aufsteigenden und Gewinn versprechenden Gattung Operette. Mit der „Fledermaus“ schuf er – gemeinsam mit dem oft unterschlagenen Richard Genée – vor 150 Jahren ein Meisterwerk des Genres, aus dessen Schatten auch seine übrigen 14 vollendeten Operetten nur schwer heraustreten können. In Dortmund läuft der Scherz mit dem Flattertier derzeit im Opernhaus. Dort durchbricht man ab 9. Juni das oft einfallslose Strauß-Potpourri-Einerlei mit der originellen Idee, gleich sechs „Sträuße“ zusammenzubinden: Götz Alsmann moderiert eine Gala, in der Musik von Johann Strauß Vater und Sohn, Josef und Eduard Strauß, aber auch dem herausragenden Satiriker Oscar Straus und dem Gestalter des Übergangs von der Spätromantik zur Moderne Richard Strauss erklingen wird.

Fritz Steinbacher und Tanja Christine Kuhn in der Dortmunder Inszenierung der „Fledermaus“. (Foto: Björn Heckmann)

Auch die Oper in Essen lässt es sich nicht nehmen, an Strauß zu erinnern: In der letzten Spielzeit stand seine „Nacht in Venedig“ noch einmal im Spielplan, ab 29. März zeigt das Aalto-Theater in vier konzertanten Aufführungen – in Kooperation mit „Johann Strauß 2025 Wien“ – die Operette „Der Karneval in Rom“ mit Nikolaus Habjan als Erzähler und musikalisch geleitet von Guido Mancusi, den man von den Seefestspielen Mörbisch und der Wiener Volksoper kennt.

Nur Populäres zu Neujahr

Recht konventionell dagegen liest sich das Programm des Neujahrskonzerts der Essener Philharmoniker: Populäre Werke von Johann Strauß Sohn dominieren, der Vater kommt lediglich mit dem „Venetianer-Galopp“ zu Gehör. Josef Strauß darf sich als Walzerkomponist nicht zeigen. Seine vier Polkas gewinnen ihren Reiz aus dem Spiel mit Kontrasten: Zu Beginn verbreitet die Schnellpolka „Ohne Sorgen“ übermütigen Frohsinn, während sich die „Tanzende Muse“ eher gemessen-gemütvoll dreht. „Die Libelle“, eines der bekannteren Werke Josefs, gibt der Harfenistin erste Gelegenheit, die Musik feinsinnig zu färben.

Das „Plappermäulchen“, im April 1868 in der „Neuen Welt“ in Hietzing unter dem Titel „Die Plaudertasche“ uraufgeführt, ist mit seiner kribbeligen Steigerungsdramaturgie und der köstlich penetranten Rassel ein musikalischer Scherz wie Johann Strauß‘ „Perpetuum mobile“. Die Essener Philharmoniker führen ihren Klangsinn vor, die Violinen schwirren, die Celli baden in Melodie, vom Piccolo bis zum Fagott, von der Pauke bis zum Gong hat alles seinen Auftritt, und GMD Andrea Sanguineti feuert den Jux temperamentvoll an, bis das „… und so weiter“ die wiederholungsfreudige Kette musikalischer Capricen abschneidet.

Natürlich fehlen andere „Gustostückerl’n“ aus der Strauß-Feder nicht: „Auf der Jagd“ mit Hörnerschall und Pistolenknall, „Im Krapfenwald’l“ mit Kuckucksruf und die „ungarische“ Polka mit dem Hochruf „Éljen“. Das alles klingt bei den Essenern flott und forsch, anfangs arg krachend, im Lauf des Abends geschliffener und mit mehr Sinn für Finessen, etwa, wenn das Publikum mit dem „Vergnügungszug“ pfeifend und schnaufend in die Pause fährt.

Die Walzer suchen ihren Meister

GMD Andrea Sanguineti sorgt für temperamentvolle Polkas und fesche Walzerrhythmen beim Neujahrskonzert. (Foto: Volker Wiciok)

Die Walzer sind die Meisterprüfung für Sanguineti, und er führt ins „Künstlerleben“ mit seinen reizenden Oboen- und Klarinettensoli vor flirrendem Hintergrund mit distinguierter Noblesse ein, lässt das Crescendo aufblühen, erfasst mit Sinn für Agogik die „weichüppige und elegante Form des österreichischen Walzerrhythmus“, lässt die Philharmoniker den gemütvoll-diskreten Ton für die Stimmungsmalerei der Einleitungen – auch im „Donauwalzer“ – ausspinnen. Manche langsame Stelle gerät ins Zögern, so im „Accelerationen“-Walzer, aber der eigentlich monotone Dreierrhythmus erklingt fesch und spritzig.

In den „Geschichten aus dem Wienerwald“ hat die Wiener Zithermeisterin Barbara Laister-Ebner einen herzwärmenden Auftritt. Nach einer dramatischen Einleitung, einem romantisierenden Hornruf und der bukolischen Flötenkadenz erinnert die Zither an die niederösterreichischen Wurzeln der Walzermelodien, die Sanguineti mit ein wenig zu extremem Ritardando und scharfem rhythmischen Impetus musizieren lässt. Der fröhlichen Musizierlaune der Philharmoniker fehlt hier – wie in mancher Polka – der letzte Schliff in der Balance und die Eleganz der Artikulation.

Eine ganz eigene Köstlichkeit serviert der langjährige Soloklarinettist der Essen Philharmoniker, Harald Hendrich, der jetzt ans zweite Pult rückt: Als Dank für die warmherzige Würdigung Sanguinetis spielt er eine Hommage an den Jubilar: „Ich begrüße Sie, Herr Johann Strauß“, aus der Feder von Béla Kovács (1937-2021), der lange in Budapest und Graz Klarinette unterrichtete. Ein kleines Virtuosenstück zwischen edlem Cantabile und spritzigen Rhythmen, erschienen in der Edition Darok und extra von Boris Gurevich für Streicher bearbeitet.

Mit „Donner und Blitz“ stürzt der Fluss der Musik schließlich in die Unterwelt, für die Strauß‘ kongenialer Pariser Kollege Jacques Offenbach seinen zündenden Can-Can erfunden hat, der Wien schon einen Monat nach der Uraufführung des „Orpheus in der Unterwelt“ als Strauß-Quadrille in Furor versetzte. Ohne Sorgen in die Unterwelt – wenn das mal kein Programm für 2025 ist!