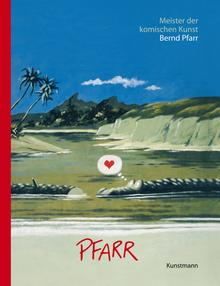

Die schwebende Komik des Bernd Pfarr

Der leider so früh verstorbene Bernd Pfarr (1958-2004) war ein unvergleichlicher Cartoonist, Zeichner und Maler. Kaum auszudenken, welche Figuren und Szenen er noch hätte erschaffen können, wenn ihm mehr Jahre geblieben wären.

Seine Bilder führen in ungeahnte Vorstellungsräume, sie sind nicht einfach nur hochkomisch, sondern heben mit allem Inventar gleichsam sachte ab vom Boden der Verhältnisse, öffnen unversehens Türen in eine andere Wirklichkeit. Ach, es ist verteufelt schwer, diese wunderbar schrägen, immer auch geheimnisvoll schwebenden Bilder mit Worten zu erfassen. Pfarrs zutiefst merkwürdige Figur „Sondermann“ zählt jedenfalls zu den grotesken Legenden neuerer Zeitrechnung.

Wer, wenn nicht solche erhabenen Könner wie Pfarr, der überdies auch ein höchst feinsinniger Texter gewesen ist, gehörte in eine Buchreihe mit dem Obertitel „Meister der komischen Kunst“? Der Band über Bernd Pfarr erscheint hier neben ähnlich aufgemachten Einblicken ins Oeuvre von Robert Gernhardt, F. K. Waechter, Chlodwig Poth, Marie Marcks und anderen Großkalibern. Die Namen lassen es ahnen: Die „Neue Frankfurter Schule“ des parodistischen Humors, welche sich vornehmlich um die Zeitschriften „Pardon“ und „Titanic“ gruppierte, macht längst einen bildnerischen Kernbestand der Komik im deutschsprachigen Raum aus, der sicherlich auch den internationalen Vergleich nicht scheuen muss. Die „Frankfurter“ und ihr Umfeld prägen somit auch diese Reihe des Münchner Kunstmann-Verlags.

Das 2010 begonnene verlegerische Projekt (Herausgeber ist der Kunsthistoriker und Ausstellungsmacher WP Fahrenberg) hat durchaus verdienstvolle Ansätze, sucht es doch die Erinnerung an Künstler wachzuhalten, die sonst womöglich verblassen könnte. Auswahl und Präsentation sind jeweils ordentlich, wenn auch nicht berauschend. Denn viele Cartoons würden durch größere Formate erheblich gewinnen, ja, manche verlangen gar gebieterisch nach mehr Platz, als ihnen hier zugestanden wird.

Handelsübliche Cartoonbände sind nun mal nicht von ungefähr deutlich größer als die Titel dieser Reihe. Mit knapp über 100 Seiten lassen sich zudem manche Lebenswerke nur recht knapp skizzieren. Auch im Falle Bernd Pfarrs langt es – neben Kostproben aus dem Schaffen – nur für ein paar kleine Beigaben: einen kurzen, klugen Aufsatz von Patrick Bahners (der „Mäuerchen“ als zentrales Motiv in Pfarrs Werk benennt), ein paar biographische und bibliographische Daten sowie eine Handvoll Fotos aus Pfarrs Leben. Das weckt Appetit, stillt ihn aber nicht.

Es ist anzunehmen, dass man bei Kunstmann einigermaßen vorsichtig kalkulieren musste und sich eben nicht getraut hat, mit voluminösen Großformaten auf den Markt zu gehen. Man kann das nachvollziehen, es ist sicher vernünftig. Schade ist es trotzdem.

Meister der komischen Kunst: Bernd Pfarr. Kunstmann Verlag, München. 112 Seiten im Format 23,4 x 18 cm. 16 Euro.