Bitte um die geschätzte Aufmerksamkeit: Es folgen sechs kompakte Buchvorstellungen – vor allem für versierte Vielleser(innen) mit weiter reichenden Interessen und gehobenen Ansprüchen. Es sind übrigens nicht durchweg Neuerscheinungen, denn dieses saisonale Gehechel, bei dem nach einem halben Jahr die allermeisten Bücher schon aufgegeben und als Remittenden behandelt werden, nervt zusehends.

Zu Beginn ein kleines Bekenntnis in Sachen einer gar nicht so bedeutungslosen Äußerlichkeit: Schon immer habe ich das besondere Klassiker-Format des Zürcher Manesse-Verlages gemocht. Die Bände mit den kleinen Maßen 9,8 mal 15,5 Zentimeter liegen wunderbar in der Hand und sind stets solide bis liebevoll ausgestattet.

Von den Texten ganz zu schweigen. Nehmen wir nur die Neuerscheinung von Essays des unsterblichen Dichters Charles Baudelaire. Die von Melanie Walz aus dem Französischen übersetzte Auswahl enthält luzide Ausführungen etwas zur damals noch unerhörten und heftigst umstrittenen Musik Richard Wagners, zu Flauberts Roman „Madame Bovary“, aber auch ganz handfeste „Ratschläge für junge Literaten“ oder eine Abhandlung über Kinderspielzeug – und natürlich ebenso kluge wie sinnliche Gedanken über die Liebe. Das alles in einem funkelnden Stil, der sich auch noch in der deutschen Übertragung mitteilt.

Von den Texten ganz zu schweigen. Nehmen wir nur die Neuerscheinung von Essays des unsterblichen Dichters Charles Baudelaire. Die von Melanie Walz aus dem Französischen übersetzte Auswahl enthält luzide Ausführungen etwas zur damals noch unerhörten und heftigst umstrittenen Musik Richard Wagners, zu Flauberts Roman „Madame Bovary“, aber auch ganz handfeste „Ratschläge für junge Literaten“ oder eine Abhandlung über Kinderspielzeug – und natürlich ebenso kluge wie sinnliche Gedanken über die Liebe. Das alles in einem funkelnden Stil, der sich auch noch in der deutschen Übertragung mitteilt.

Ein Gipfelglück des Buches ist jener sozusagen süffige Vergleich zwischen zwei Rauschmitteln, der dem Band den verlockenden Titel gegeben hat: „Wein und Haschisch“. Wir wollen hier nicht verraten, welchem der beiden Mittel Baudelaire den Vorzug gibt. Man kann es sich freilich auch so denken. Und es ist auch beinahe zweitrangig, angesichts der kundigen und inspirierten Beschreibungen von Zuständen, in die einen Wein und Haschisch versetzen können. Baudelaire erweist sich abermals als erfahrene Fachkraft für Räusche aller Art. Auch Wagners Musik zählt ja für ihn gleichsam zu den berauschenden Substanzen.

Das Büchlein macht einen geradezu kostbaren Eindruck, als stamme es aus früheren Zeiten und leicht dekadenten Zusammenhängen, als hätte es gar zu Baudelaires Tagen auf dem oder jenem Tisch liegen können. Der Einband ist tatsächlich mit handschmeichlerischem Samt überzogen, wodurch er freilich auch ein bibliophiler Staub- und Flusenfänger von spezieller Güte ist. Irgend etwas ist halt immer.

Charles Baudelaire: „Wein und Haschisch“. Essays. Übersetzt von Melanie Walz. Nachwort von Tilman Krause. Manesse-Verlag, Zürich. 224 Seiten, 22,95 Euro.

____________________

Weil ich mich bei der Baudelaire-Lektüre gerade wieder so schön ans Manesse-Format gewöhnt habe, reiche ich gleich noch einen Klassiker nach, der dort (schon vor einiger Zeit) ebenfalls erschienen ist: „Das Buch der Snobs“ von William Makepeace Thackeray, das selbstverständlich in England verfasste, unerreichte Standardwerk zu diesem Thema schlechthin.

Thackeray (1811-1863), bekanntlich auch Autor des einschlägigen Romans „Jahrmarkt der Eitelkeiten“ (und der legendären Satirezeitschrift „Punch“), war ein Meister der trefflich-süffisanten Gesellschafts-Beobachtungen. Und siehe da: So manches, was er den Snobs seiner Zeit abgelauscht hat, findet man – unter veränderten Vorzeichen – auch heute noch wieder. Manches gesellschaftliche Gehabe ist eben nicht nur zeitbedingt, sondern gehört ganz offenkundig zur menschlichen Grundausstattung; zumindest im bürgerlichen Kontext.

Thackeray (1811-1863), bekanntlich auch Autor des einschlägigen Romans „Jahrmarkt der Eitelkeiten“ (und der legendären Satirezeitschrift „Punch“), war ein Meister der trefflich-süffisanten Gesellschafts-Beobachtungen. Und siehe da: So manches, was er den Snobs seiner Zeit abgelauscht hat, findet man – unter veränderten Vorzeichen – auch heute noch wieder. Manches gesellschaftliche Gehabe ist eben nicht nur zeitbedingt, sondern gehört ganz offenkundig zur menschlichen Grundausstattung; zumindest im bürgerlichen Kontext.

Trotzdem versteht sich natürlich längst nicht jede Bemerkung oder Anspielung Thackerays für uns Heutige von selbst. Der von Gisbert Haefs sehr geschmeidig übersetzte Band ist denn auch mit etlichen Anmerkungen versehen, die manchen höheren und tieferen Sinn erst so recht erschließen.

William Makepeace Thackeray: „Das Buch der Snobs“. Übersetzt von Gisbert Haefs. Manesse Verlag, Zürich. 464 Seiten, 22,95 Euro.

____________________

Wenn wir schon mal in Zürich sind, können wir auch gleich „nebenan“ beim Diogenes-Verlag vorbeischauen, der zuweilen ebenfalls das kleine Buchformat pflegt – beispielsweise mit einem jetzt noch einmal in neu bearbeiteter Übersetzung vorgelegten Band von Voltaire. „Stürmischer als das Meer“ versammelt die Briefe des Franzosen aus dem erzwungenen englischen Exil.

Die insgesamt 25 philosophischen und politischen Briefe, in denen Voltaire eine kritische Außenansicht auf Frankreich wagt, wurden in Paris bei Erscheinen in Buchform sofort verboten und verbrannt.

Die insgesamt 25 philosophischen und politischen Briefe, in denen Voltaire eine kritische Außenansicht auf Frankreich wagt, wurden in Paris bei Erscheinen in Buchform sofort verboten und verbrannt.

Aus englischer Perspektive, wo die gesellschaftlichen Verhältnisse seinerzeit schon ungleich moderner waren als im Ancien Régime, hat Voltaire mit machtvollen Worten an den Grundfesten der französischen Gesellschaft gerüttelt. Es waren nicht zuletzt diese Briefe, die die Französische Revolution geistig angestoßen haben.

Das thematische Spektrum zeugt von Voltaires regem Interesse an mancherlei Phänomenen. So handeln die Briefe vom Regieren, vom Parlamentarismus, von Wirtschaft und vom anglikanischen Glauben, sie befassen sich mit den Ideen von Locke, Descartes, Pascal und Newton, keineswegs nur in geistesgeschichtlicher, sondern auch in naturwissenschaftlicher Hinsicht. Tragödie und Komödie im Theater werden ebenso besehen wie die Zustände an den Akademien. Auch hat der umtriebige Denker Voltaire eine briefliche Abhandlung mit dem Titel „Vom Unendlichen und der Zeitrechnung“ verfasst.

Voltaire: „Stürmischer als das Meer“. Briefe aus England. Übersetzung und Nachwort Rudolf von Bitter. Diogenes-Verlag, Zürich. 224 Seiten, 14,99 Euro.

____________________

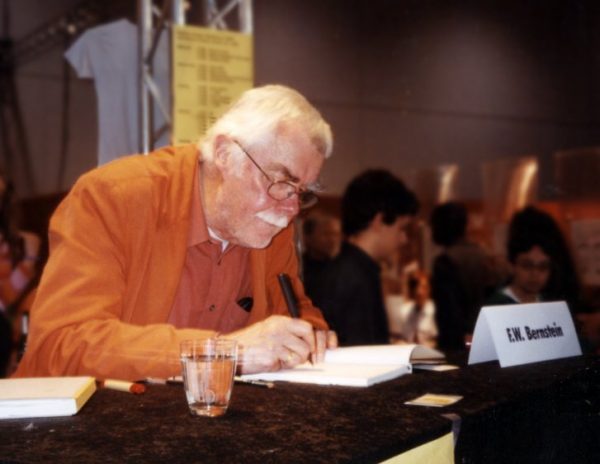

Damit wären die buchhändlerischen Kleinformate aber nun abgetan? Nichts da! Auch im Kunstmann-Verlag erscheinen derlei griffige Editionen, zum Exempel Gedichte von F. W. Bernstein, der vor allem mit Robert Gernhardt und F.K. Waechter selig die legendäre „Neue Frankfurter Schule“ des parodistischen Humors bildete. Das grandiose Trio steigerte sich mit „WimS“ („Welt im Spiegel“, Beilage der Satirezeitschrift „Pardon“) in wunderbaren Nonsens hinein, den man bis dahin in Deutschland nicht kannte. Bernstein höchstpersönlich verdanken wir beispielsweise auch den unverwüstlichen Zweizeiler: „Die schärfsten Kritiker der Elche / waren früher selber welche.“

Als „Mein Programm“ stellt Bernstein (bürgerlich: Fritz Weigle) seiner Gedichtsammlung diese Zeilen voran: „Ihr sucht / Verse von schnatternder Wucht? / Ihr findet sie hier: / Alle von mir“.

Als „Mein Programm“ stellt Bernstein (bürgerlich: Fritz Weigle) seiner Gedichtsammlung diese Zeilen voran: „Ihr sucht / Verse von schnatternder Wucht? / Ihr findet sie hier: / Alle von mir“.

Bei Bernstein kommt unter Garantie niemals auch nur die Spur von Pathos oder Weihe auf. Ein hoher Ton wird nicht geduldet. Kein Thema ist ihm zu gering. Vieles wird auf die elementaren Dinge des Alltags zurückgestutzt, gepflegter Nonsens liegt dabei stets auf der Lauer. Markantes Zitat: „Sinnverlust ist Lustgewinn“.

Unter dem Titel „So möcht ich dichten können“ heißt es über ein in diesem Sinne offenbar vorbildliches Oktett von Mendelssohn: „Das geht so froh über alle Zäune und umhuscht all / die üblen Möbel, die in der Lyrik herumstehen: / Tiefentisch, Bedeutungshocker, Sesselernst, / das Symbolbüffet, das Vertiko für Relevanzen“.

Kein Wunder, dass sich Bernstein gerade an Rilke reibt, der nicht einmal über Wurzelbürsten gedichtet habe. Auch Büstenhalter, Hosenträger und Wasserhähne habe kein Dichterfürst gebührend besungen. Rilke wird derweil so ernüchtert parodiert: „Wer jetzt kein Geld hat, der kriegt keines mehr.“ Rilke also ganz und gar nicht. Hingegen könnte man meinen, bei Bernstein zuweilen einen leisen Nachklang von Heinrich Heine zu vernehmen. Nein? Na, dann eben nicht.

Der Mann gibt sich jedenfalls so nonchalant, dass manche es stellenweise für Larifari halten mögen. Doch dahinter verbirgt sich bei näherem Hinsehen und Hinhören ungleich mehr, melancholisches Leiden am Zustand der Welt inbegriffen. Apropos: „Weltende“ klingt bei Bernstein so gar nicht gravitätisch: „Die Zeit ist um. Es ist so weit. / Wir sind schon in der Nachspielzeit. / Schlusspfiff! Jetzt wird auferstanden! / Skelette raus, soweit vorhanden; / auf die Bühne zum Finale! / Weltgericht!“

Doch er kann es auch zum Heulen schön und anrührend. Man lese sein bewusst schmuckloses „Nachruf“-Gedicht zum Tod von Robert Gernhardt – und schweige andächtig still.

F.W. Bernstein: „Frische Gedichte“. Verlag Antje Kunstmann, München. 208 Seiten, 18 Euro.

____________________

Nun aber zu einem ganz anderen Format, das – rein physisch gesprochen – einiges mehr auf die Waage bringt: „Vagabunden“ von Beate Althammer ist mit eng bedruckten 716 Seiten eine (kultur)historische Fleißarbeit mit umfassendem wissenschaftlichem Anspruch. Dem etwas umständlichen Untertitel zufolge wird die „Geschichte von Armut, Bettel und Mobilität im Zeitalter der Industrialisierung (1815-1933)“ aufgearbeitet.

Von der Titelseite abgesehen, hat man (leider) auf historische Illustrationen verzichtet, nur ein paar wenige Tabellen lockern den Text unwesentlich auf. Man kann mit Fug von einer „Bleiwüste“ sprechen, die wohl eher ein eh schon fachkundiges Publikum ansprechen wird.

Von der Titelseite abgesehen, hat man (leider) auf historische Illustrationen verzichtet, nur ein paar wenige Tabellen lockern den Text unwesentlich auf. Man kann mit Fug von einer „Bleiwüste“ sprechen, die wohl eher ein eh schon fachkundiges Publikum ansprechen wird.

Mobilität gilt heute als eine Voraussetzung für beruflichen Erfolg und Karriere. Hier allerdings geht es um größtenteils erzwungene Mobilität als Armuts-Phänomen, das oftmals kriminalisiert und mit Repression bekämpft wurde.

Andererseits prägten gewisse Formen des Vagantentums auch antibürgerliche Freiheitsvorstellungen. Überdies erwies sich das wechselnde Terrain der Vagabunden als weites Feld für frühe sozialpolitische Versuche der Eingrenzung. Dass sich dieser Themenkreis auch heute noch längst nicht „erledigt“ hat, kann man Tag für Tag in unseren Städten sehen.

Beate Althammer ist ausgewiesene Spezialistin auf dem erwähnten Gebiet. Von ihr und Christina Gerstenmayer gemeinsam herausgegeben, liegt – ebenfalls im Klartext Verlag – seit 2013 die Quellenedition „Bettler und Vaganten in der Neuzeit“ (1500-1933) vor. Hier ist das Wort „Gründlichkeit“ wahrhaftig angebracht.

Beate Althammer: „Vagabunden.“ Klartext Verlag, Essen. 716 Seiten, Paperback, 34,95 Euro.

____________________

So. Jetzt haben wir uns mit Klassikern und einer geschichtswissenschaftlichen Arbeit vorwiegend in der Vergangenheit bewegt. Wie wär’s denn mit noch einigen Prisen Gegenwart, die schon im Buchtitel verheißen werden?

Nun, auch diese Gegenwart ist nur bedingt heutig zu nennen, denn der oft so umstrittene französische Schriftsteller Michel Houellebecq begibt sich diesmal auf eine ziemlich sichere Seite, hat er sich doch mit dem deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer auseinandergesetzt oder richtiger: Er hat einige von dessen Gedanken nachvollzogen.

Nun, auch diese Gegenwart ist nur bedingt heutig zu nennen, denn der oft so umstrittene französische Schriftsteller Michel Houellebecq begibt sich diesmal auf eine ziemlich sichere Seite, hat er sich doch mit dem deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer auseinandergesetzt oder richtiger: Er hat einige von dessen Gedanken nachvollzogen.

Da haben wir also wieder eine womöglich produktive geistige Annährung zwischen beiden Ländern – weiter oben war von Baudelaire und Wagner die Rede, diesmal sind es eben Houellebecq und Schopenhauer.

Und jetzt wird geschimpft: In dem eh schon sehr schmalen Band stammt geschätzt beinahe die Hälfte des gesamten Textes von… Schopenhauer. Seite um Seite zitiert Houellebecq – kursiv gedruckt – aus dessen Werken und paraphrasiert sodann in vergleichbarer Länge, was der Meister gesagt und gemeint hat. Schön für ihn, wenn er sich auf diese Weise Schopenhauer gleichsam anverwandelt haben sollte. Aber muss er uns so umständlich daran teilhaben lassen? War es wirklich nötig, dass Schopenhauer posthum das Buch von Houellebecq quasi zu großen Teilen honorarfrei vollschreiben musste?

Via Schopenhauer lässt uns Houellebecq u. a. wissen, dass die wahre Kunstbetrachtung stets in interesseloser Kontemplation und Versenkung bestehe. Sicherlich finden sich da auch weitere an- und aufregende oder gar großartige Gedankengänge. Aber sie stammen eben weit überwiegend vom deutschen Philosophen.

Der Aufsatz hätte gut und gern in einer Essay-Sammlung oder dergleichen Platz finden können. Ein eigenes Buchprojekt ist er nicht unbedingt wert. Immerhin bringt einen der Band auf die gute Idee, Schopenhauer mal wieder im Original (ohne mitunter lästige Houellebecq-Unterbrechungen) zu lesen.

Michel Houellebecq: „In Schopenhauers Gegenwart“. Aus dem Französischen von Stephan Kleiner. Dumont Verlag, Köln. 76 Seiten, 18 Euro.

Bei F. W. Bernstein kam unter Garantie niemals auch nur die Spur von Pathos oder Weihe auf. Ein hoher Ton wurde nicht geduldet. Kein Thema war ihm zu gering. Vieles hat er auf die elementaren Dinge des Alltags zurückgestutzt, gepflegter Nonsens lag dabei stets auf der Lauer. Markantes Zitat: „Sinnverlust ist Lustgewinn“.

Bei F. W. Bernstein kam unter Garantie niemals auch nur die Spur von Pathos oder Weihe auf. Ein hoher Ton wurde nicht geduldet. Kein Thema war ihm zu gering. Vieles hat er auf die elementaren Dinge des Alltags zurückgestutzt, gepflegter Nonsens lag dabei stets auf der Lauer. Markantes Zitat: „Sinnverlust ist Lustgewinn“.