Trunk, Zeitreise, Einsamkeit und mehr – ein Stapel mit neuen Büchern

Was die Dichter im Glase hatten

Welch eine Idee, gegenläufig zum oft eher abstinenten Zeitgeist: vorwiegend alkoholische Lieblings-Drinks ruhmreicher Schriftsteller, wie sie in ihren Werken vorkommen, als Rezepte herauszubringen und mit anekdotischen Anmerkungen zu versehen. Das Resultat, übersetzt aus dem amerikanischen Englisch: „Trinken wie ein Dichter. 99 Drinks mit Jane Austen, Ernest Hemingway & Co.“ (Klett-Cotta, 217 Seiten, 24 Euro). Die größten Fraktionen bevorzugen – in allerlei Formen und Kombinationen – entweder Gin oder Whisky, dahinter folgen die Anhänger von Rum und Wodka. Einige Beispiele: Edgar Allan Poe hielt es mit Brandy, Rum und Schlagsahne. Gustave Flaubert bevorzugte Apfelcider mit Calvados und Aprikosenbrand. James Joyce nahm – wenig überraschend – gern Kaffee mit irischem Whisky zu sich. E. T. A. Hoffmann mixte sich sozusagen „Elixiere des Teufels“, z. B. aus Lipari-Wein, Kirschwasser und Champagner. Novalis fand die „Blaue Blume“ mit Hilfe von Bittermandel-Schnaps, Kirschsaft und – Mohnsirup. Pablo Neruda goss vorzugsweise Cognac und Cointreau ins Glas, Sylvia Plath hingegen Wodka und Martini, der notorische Trinker Joseph Roth schlichtweg am liebsten Pernod, während Friedrich Dürrenmatt Bordeaux-Wein mit Rum zusammenbrachte. Und Goethe? Verkostete schon mal das eine oder andere Glas fränkischen Weines. Prosit!

Welch eine Idee, gegenläufig zum oft eher abstinenten Zeitgeist: vorwiegend alkoholische Lieblings-Drinks ruhmreicher Schriftsteller, wie sie in ihren Werken vorkommen, als Rezepte herauszubringen und mit anekdotischen Anmerkungen zu versehen. Das Resultat, übersetzt aus dem amerikanischen Englisch: „Trinken wie ein Dichter. 99 Drinks mit Jane Austen, Ernest Hemingway & Co.“ (Klett-Cotta, 217 Seiten, 24 Euro). Die größten Fraktionen bevorzugen – in allerlei Formen und Kombinationen – entweder Gin oder Whisky, dahinter folgen die Anhänger von Rum und Wodka. Einige Beispiele: Edgar Allan Poe hielt es mit Brandy, Rum und Schlagsahne. Gustave Flaubert bevorzugte Apfelcider mit Calvados und Aprikosenbrand. James Joyce nahm – wenig überraschend – gern Kaffee mit irischem Whisky zu sich. E. T. A. Hoffmann mixte sich sozusagen „Elixiere des Teufels“, z. B. aus Lipari-Wein, Kirschwasser und Champagner. Novalis fand die „Blaue Blume“ mit Hilfe von Bittermandel-Schnaps, Kirschsaft und – Mohnsirup. Pablo Neruda goss vorzugsweise Cognac und Cointreau ins Glas, Sylvia Plath hingegen Wodka und Martini, der notorische Trinker Joseph Roth schlichtweg am liebsten Pernod, während Friedrich Dürrenmatt Bordeaux-Wein mit Rum zusammenbrachte. Und Goethe? Verkostete schon mal das eine oder andere Glas fränkischen Weines. Prosit!

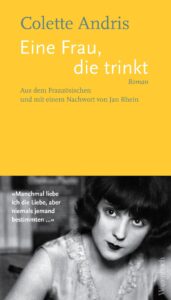

Ein Frauenleben im Rausch

Wir schließen thematisch ans vorherige Buch an: Wohin verschärfter Alkoholkonsum führen kann, schilderte anno 1929 Colette Andris (Pseudonym für Pauline Totey) in ihrem Debütroman „Eine Frau, die trinkt“ (Aus dem Französischen von Jan Rhein, Wagenbach, 156 Seiten, 22 Euro), der als lohnende Wiederentdeckung erschienen ist. Die Autorin führte in den „wilden Zwanzigern“ – also vor rund 100 Jahren – ein bewegtes Leben mit allen Höhen und vor allem Tiefen. Sie war eine der allerersten Nackttänzerinnen, wurde hernach Schauspielerin und eben Autorin. Eine durchaus mögliche Professorinnen-Karriere hatte sie zuvor in den Wind geschlagen. Bereits mit 8 Jahren war sie das erste Mal betrunken, um die Eltern gezielt zu schockieren. Der Suff wurde später ihr täglicher Begleiter. Nur im Rausch glaubte sie, gewisse Männer ertragen zu können. Ein Inferno aus Lebensdurst und Abstürzen, trotz der historischen Distanz ungemein gegenwärtig.

Wir schließen thematisch ans vorherige Buch an: Wohin verschärfter Alkoholkonsum führen kann, schilderte anno 1929 Colette Andris (Pseudonym für Pauline Totey) in ihrem Debütroman „Eine Frau, die trinkt“ (Aus dem Französischen von Jan Rhein, Wagenbach, 156 Seiten, 22 Euro), der als lohnende Wiederentdeckung erschienen ist. Die Autorin führte in den „wilden Zwanzigern“ – also vor rund 100 Jahren – ein bewegtes Leben mit allen Höhen und vor allem Tiefen. Sie war eine der allerersten Nackttänzerinnen, wurde hernach Schauspielerin und eben Autorin. Eine durchaus mögliche Professorinnen-Karriere hatte sie zuvor in den Wind geschlagen. Bereits mit 8 Jahren war sie das erste Mal betrunken, um die Eltern gezielt zu schockieren. Der Suff wurde später ihr täglicher Begleiter. Nur im Rausch glaubte sie, gewisse Männer ertragen zu können. Ein Inferno aus Lebensdurst und Abstürzen, trotz der historischen Distanz ungemein gegenwärtig.

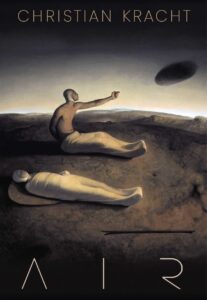

Auf eine Zeitreise geschleudert

Der Schweizer Christian Kracht war vor allem zu Zeiten seines Romans „Faserland“ enorm „angesagt“ und galt als große literarische Hoffnung seiner Generation. Nun hat er mit „Air“ (Kiepenheuer & Witsch, 215 Seiten, 25 Euro) erneut die literarische Szene betreten und sogleich wieder Scharen von Rezensenten auf den Plan gerufen. Erlesen schon die bloßen Orte der weit ausgreifenden Handlung: Paul, ein Schweizer Innenarchitekt, lebt auf den abgelegenen schottischen Orkney-Inseln und erhält einen rätselhaften Auftrag aus Norwegen, er soll den perfekten White Cube erschaffen. Durch eine Sonneneruption wird er freilich auf eine Zeitreise geschleudert, die ihn u. a. in eine mittelalterlich anmutende Welt führt. Wer will, kann nun am großen Motiv-Entschlüsselungs-Wettstreit teilnehmen – zwischen germanischen Mythen, KI-Phantasien, Dichtung und Philosophie. Wahrhaft gehobene Fantasy, zuweilen poliert wie ein Design-Produkt erscheinend, doch staunenswert reichhaltig und nicht nur ästhetisch überzeugend.

Der Schweizer Christian Kracht war vor allem zu Zeiten seines Romans „Faserland“ enorm „angesagt“ und galt als große literarische Hoffnung seiner Generation. Nun hat er mit „Air“ (Kiepenheuer & Witsch, 215 Seiten, 25 Euro) erneut die literarische Szene betreten und sogleich wieder Scharen von Rezensenten auf den Plan gerufen. Erlesen schon die bloßen Orte der weit ausgreifenden Handlung: Paul, ein Schweizer Innenarchitekt, lebt auf den abgelegenen schottischen Orkney-Inseln und erhält einen rätselhaften Auftrag aus Norwegen, er soll den perfekten White Cube erschaffen. Durch eine Sonneneruption wird er freilich auf eine Zeitreise geschleudert, die ihn u. a. in eine mittelalterlich anmutende Welt führt. Wer will, kann nun am großen Motiv-Entschlüsselungs-Wettstreit teilnehmen – zwischen germanischen Mythen, KI-Phantasien, Dichtung und Philosophie. Wahrhaft gehobene Fantasy, zuweilen poliert wie ein Design-Produkt erscheinend, doch staunenswert reichhaltig und nicht nur ästhetisch überzeugend.

Ein allgegenwärtiges Gefühl

In letzter Zeit haben manche Politiker das Thema Einsamkeit als eines entdeckt, das sie mit ihren begrenzten Mitteln bekämpfen wollen. Die Erfolgsaussichten sind freilich fraglich, denn Einsamkeit könnte ja vielleicht als Konstante zur universellen Conditio humana gehören. Allerdings sollte man sich nicht einfach damit abfinden, und man darf auch die jeweiligen Ursachen und Beweggründe nicht verkennen. Der in Kassel lebende Janosch Schobin, studierter Soziologe, Hispanist u n d Mathematiker (!), legt mit „Zeiten der Einsamkeit. Erkundungen eines universellen Gefühls“ (Hanser, 224 Seiten, 24 Euro) ein Standardwerk zum Thema vor, das so ziemlich alle Ausfaltungen des Phänomens in Historie und vor allem Moderne erkundet. Einsamkeit zeigt sich dabei keineswegs nur als individuelles, sondern als kollektives, gesellschaftliches Problem. Für solche Bücher werden am besten feste Plätze im Regal reserviert – zur ständigen „Wiedervorlage“.

In letzter Zeit haben manche Politiker das Thema Einsamkeit als eines entdeckt, das sie mit ihren begrenzten Mitteln bekämpfen wollen. Die Erfolgsaussichten sind freilich fraglich, denn Einsamkeit könnte ja vielleicht als Konstante zur universellen Conditio humana gehören. Allerdings sollte man sich nicht einfach damit abfinden, und man darf auch die jeweiligen Ursachen und Beweggründe nicht verkennen. Der in Kassel lebende Janosch Schobin, studierter Soziologe, Hispanist u n d Mathematiker (!), legt mit „Zeiten der Einsamkeit. Erkundungen eines universellen Gefühls“ (Hanser, 224 Seiten, 24 Euro) ein Standardwerk zum Thema vor, das so ziemlich alle Ausfaltungen des Phänomens in Historie und vor allem Moderne erkundet. Einsamkeit zeigt sich dabei keineswegs nur als individuelles, sondern als kollektives, gesellschaftliches Problem. Für solche Bücher werden am besten feste Plätze im Regal reserviert – zur ständigen „Wiedervorlage“.

Bis in die Bochumer Discos

Maja aus Montenegro wird in Deutschland aufwachsen. Die Geschichte ihres spurlos verschwundenen Vaters Miko und seiner Familie kennt sie noch nicht. Ihre Mutter wird sie ihr erzählen. Es ist eine rasante, ziemlich abenteuerliche Migrations-Geschichte, die in den 1980er Jahren aus einem montenegrinischen Dorf bis nach Bochum und in die dortigen Discos führt. Die 1978 in Gelsenkirchen geborene Ines Habich-Milović, auch als Theatermacherin und Theaterautorin tätig, kündet davon in ihrem Romandebüt „Dein Vater hat die Taschen voller Kirschen“ (Rowohlt Berlin, 302 Seiten, 24 Euro). Der Titel bezieht sich auf einen Kirschenklau in Nachbars Garten, der hier eine treibende Rolle spielt. In mancherlei Facetten geht es darum, wie kulturelle Identitäten überhaupt entstehen. Dieses Buch beweist, dass Unterhaltsamkeit und Anstöße zur Nachdenklichkeit durchaus miteinander einhergehen können.

Maja aus Montenegro wird in Deutschland aufwachsen. Die Geschichte ihres spurlos verschwundenen Vaters Miko und seiner Familie kennt sie noch nicht. Ihre Mutter wird sie ihr erzählen. Es ist eine rasante, ziemlich abenteuerliche Migrations-Geschichte, die in den 1980er Jahren aus einem montenegrinischen Dorf bis nach Bochum und in die dortigen Discos führt. Die 1978 in Gelsenkirchen geborene Ines Habich-Milović, auch als Theatermacherin und Theaterautorin tätig, kündet davon in ihrem Romandebüt „Dein Vater hat die Taschen voller Kirschen“ (Rowohlt Berlin, 302 Seiten, 24 Euro). Der Titel bezieht sich auf einen Kirschenklau in Nachbars Garten, der hier eine treibende Rolle spielt. In mancherlei Facetten geht es darum, wie kulturelle Identitäten überhaupt entstehen. Dieses Buch beweist, dass Unterhaltsamkeit und Anstöße zur Nachdenklichkeit durchaus miteinander einhergehen können.

Neue Rock- und Pop-Geschichten

Wir bleiben in Bochum: Der aus dieser Stadt stammende Ulli Engelbrecht ist ein Kenner und emsiger Sammler von Rock- und Popmusik. Zudem häuft er allerlei Geschichten rund um Songs und Sounds an, die gewiss einen wesentlichen Teil seines Lebens und des Lebensgefühls seiner Altersgenossen ausmachen. Man tritt ihm sicherlich nicht zu nahe, wenn man Leute wie den Mit-Bochumer Frank Goosen und den Briten Nick Hornby zu seinen Anregern zählt. Auch im neuen Buch mit dem zunächst seltsam klingenden Titel „Klaus Nomi war ja eigentlich Konditor“ (BoD / Books on Demand, Paperback, 180 Seiten, 13 Euro) erzählt Engelbrecht wieder amüsante Rock- und Popgeschichten, vornehmlich gespeist aus den 70er- und 80er Jahren. Er scheint auf ein schier unerschöpfliches Reservoir an solchen Stories zurückgreifen zu können. Bisher lagen aus diesem Themenkreis bereits vor: „Mir brennen die Schläfen“, „Klingende Wunder“ und „Runde Dinger“. Wohl dem, der ein dermaßen gut sortiertes Archiv hat und es so launig ausbreiten kann!

Wir bleiben in Bochum: Der aus dieser Stadt stammende Ulli Engelbrecht ist ein Kenner und emsiger Sammler von Rock- und Popmusik. Zudem häuft er allerlei Geschichten rund um Songs und Sounds an, die gewiss einen wesentlichen Teil seines Lebens und des Lebensgefühls seiner Altersgenossen ausmachen. Man tritt ihm sicherlich nicht zu nahe, wenn man Leute wie den Mit-Bochumer Frank Goosen und den Briten Nick Hornby zu seinen Anregern zählt. Auch im neuen Buch mit dem zunächst seltsam klingenden Titel „Klaus Nomi war ja eigentlich Konditor“ (BoD / Books on Demand, Paperback, 180 Seiten, 13 Euro) erzählt Engelbrecht wieder amüsante Rock- und Popgeschichten, vornehmlich gespeist aus den 70er- und 80er Jahren. Er scheint auf ein schier unerschöpfliches Reservoir an solchen Stories zurückgreifen zu können. Bisher lagen aus diesem Themenkreis bereits vor: „Mir brennen die Schläfen“, „Klingende Wunder“ und „Runde Dinger“. Wohl dem, der ein dermaßen gut sortiertes Archiv hat und es so launig ausbreiten kann!

Lektüre vorzeitig abgebrochen

Dass der Franken Verlag als ambitioniertes Projekt in Dortmund an den Start geht, hat sich verheißungsvoll angehört. Gleich mit der ersten Publikation wird die Vorfreude etwas gedämpft. Die aufs Jahr 1992 und die Folgezeit bezogene, nacholympische Stadterkundung „Feinschnitt Barcelona“ von Adrià Pujol Cruells (Aus dem Katalanischen von Matthias Friedrich, Franken Verlag, Dortmund, 256 Seiten, 24 Euro) mag im Original ein großer Wurf sein, doch das teilt sich in der deutschen Übertragung nur bedingt mit. Der Franken Verlag will Übersetzerinnen und Übersetzer durch Namensnennung auf dem Cover eigens würdigen. Gut so. Auch gebührt prinzipiell allen Respekt, die sich übersetzend ans Katalanische begeben. Nun kann ich mangels Kenntnis dieser Sprache nicht beurteilen, inwieweit die vorliegende Übersetzung gelungen ist. Ich nehme allerdings wahr, dass das Resultat im Deutschen gewöhnungsbedürftig klingt. Gleich die ersten Sätze lauten so: „Aus den Laternen auf der Plaça del Sortidor rinnsalt kränkliches Licht… Die Stadtreinigung hat die Pflastersteine mit phreatischem Wasser begossen…“ – „Rinnsalt“, „phreatisch“. Das sind einfach hinderliche Lesebremsen. In ähnlichem Duktus geht es vielfach weiter. Ich gestehe freimütig, die Lektüre vorzeitig abgebrochen zu haben. Vielleicht passe ich ja einfach nicht zu diesem Buch.

Dass der Franken Verlag als ambitioniertes Projekt in Dortmund an den Start geht, hat sich verheißungsvoll angehört. Gleich mit der ersten Publikation wird die Vorfreude etwas gedämpft. Die aufs Jahr 1992 und die Folgezeit bezogene, nacholympische Stadterkundung „Feinschnitt Barcelona“ von Adrià Pujol Cruells (Aus dem Katalanischen von Matthias Friedrich, Franken Verlag, Dortmund, 256 Seiten, 24 Euro) mag im Original ein großer Wurf sein, doch das teilt sich in der deutschen Übertragung nur bedingt mit. Der Franken Verlag will Übersetzerinnen und Übersetzer durch Namensnennung auf dem Cover eigens würdigen. Gut so. Auch gebührt prinzipiell allen Respekt, die sich übersetzend ans Katalanische begeben. Nun kann ich mangels Kenntnis dieser Sprache nicht beurteilen, inwieweit die vorliegende Übersetzung gelungen ist. Ich nehme allerdings wahr, dass das Resultat im Deutschen gewöhnungsbedürftig klingt. Gleich die ersten Sätze lauten so: „Aus den Laternen auf der Plaça del Sortidor rinnsalt kränkliches Licht… Die Stadtreinigung hat die Pflastersteine mit phreatischem Wasser begossen…“ – „Rinnsalt“, „phreatisch“. Das sind einfach hinderliche Lesebremsen. In ähnlichem Duktus geht es vielfach weiter. Ich gestehe freimütig, die Lektüre vorzeitig abgebrochen zu haben. Vielleicht passe ich ja einfach nicht zu diesem Buch.