Stolz und Zuversicht: Gewichtiger Bildband „Ruhrgold“ feiert die Schätze des Reviers

Großer Auftritt im besprochenen Buch: Aral-Tankstelle an der Hauptverwaltung der Aral AG in Bochum, um 1958. (Foto: Aral AG)

Welch ein Trumm von einem Buch! Der wahrhaft aufwendig gestaltete Band „Ruhrgold. Die Schätze des Ruhrgebiets“ feiert auf 700 farbig bebilderten Seiten im Kunstkatalog-Format nahezu alles, was das Revier zu bieten hat.

Dieser Wälzer liegt sehr gewichtig in den Händen – mit etwa 2708 Gram, also über 2,7 Kilo, wenn ich richtig gewogen habe. Entschieden zu schwer für ein schmuckes „Coffee Table Book“, das Tischlein könnte schier einknicken… Außerdem reicht die Ambition deutlich übers Dekorative hinaus. Dafür bürgt schon der Herausgeber, Prof. Ferdinand Ullrich, vormals langjähriger Direktor der Kunsthalle Recklinghausen, der auch als Fotograf einiges zu diesem Band beigesteuert hat.

Ein Standardwerk über die Region

„Ruhrgold“ ist jedenfalls ein repräsentatives, umfängliches Standardwerk geworden, das von nun an in jede vernünftige Revier-Bibliothek gehören sollte. Ferdinand Ullrich und der Wienand Verlag haben kundige Autoren für die Kapitel-Einleitungen gewonnen, darunter Johan Simons (Intendant des Bochumer Schauspielhauses), Norbert Lammert (kultursinniger CDU-Politiker), Neven Subotic (Ex-BVB-Abwehrspieler und Stiftungsgründer), Manuel Neukirchner (Direktor des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund), Prof. Theodor Grütter (Leiter des Ruhrmuseums, Essen) oder Hilmar Klute (Schriftsteller, Redakteur der Süddeutschen Zeitung). Zusätzlich hätte man sich wünschen können, dass auch noch der eine oder andere kritische Literat aus hiesigen Gefilden (Frauen inbegriffen) sich geäußert hätte. Aber das hätte vielleicht die feierliche Liturgie gestört. Schattenseiten des Reviers fristen hier lediglich ein – Schattendasein.

Landmarken und Entdeckungen

Wo soll man nur anfangen, wo aufhören? Das Motto könnte lauten: „Genug ist nie genug“. 350 Kunstwerke, Objekte und sonstige Phänomene aus nahezu allen Lebensbereichen des Reviers werden in 20 Kapiteln aufgeboten, mit rund 500 Illustrationen großzügig bebildert und in einem Anhang ausführlicher erläutert. Der (via RAG-Stiftung subventionierte) Preis von 60 Euro darf als vergleichsweise moderat gelten.

Natürlich werden markante Gebäude und Bauensembles wie etwa die Welterbe-Zeche Zollverein, die Villa Hügel (beide Essen), der Gasometer (Oberhausen) oder das Dortmunder U vorgezeigt. Die Museen, Theater, Konzertstätten und Unis der Gegend sind ebenso selbstverständlich vertreten, aber auch Verkehrsadern wie die B1 (streckenweise aka A 40 oder Ruhrschnellweg), Kanäle oder just die Flussläufe von Ruhr und Emscher. Auch als langjähriger Revierbewohner kann man hier noch Entdeckungen machen. Mir war beispielsweise die anheimelnde Siedlung Teutoburgia in Herne bislang kein Begriff. Asche auf mein Haupt. Auch der Hindu-Tempel in Hamm harrt noch einer näheren Erkundung. Und so weiter.

Objekte bis hin zur Aldi-Tüte

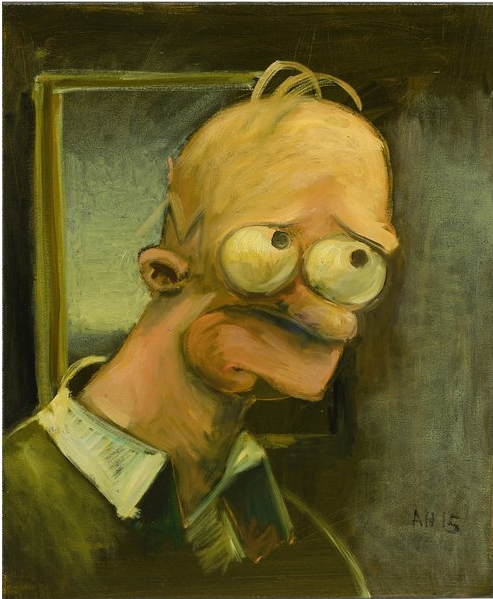

Dem Buchtitel entsprechend, gibt es hier auch veritable Goldschätze, namentlich die Goldene Madonna aus dem Essener Domschatz oder auch den „Cappenberger Kopf“. Nicht zuletzt werden prägende Persönlichkeiten der Region (z. B. Ostwall-Gründungsdirektorin Leonie Reygers, Jürgen von Manger, Tanja Schanzara, Uta Ranke-Heinemann, Hape Kerkeling, Christoph Schlingensief) gewürdigt. Und natürlich darf auch ein Exkurs zur ruhrdeutschen Mundart nicht fehlen. „Sprechende“ Objekte – vom Schrank im Stile des „Gelsenkirchener Barock“ über die prachtvolle Aral-Tankstelle von 1958 bis hin zur Aldi-Tüte – gehören gleichfalls zum Lieferumfang; ebenso einige wiederkehrende Ereignisse in der Spannweite zwischen Ruhrtriennale und Cranger Kirmes. Und natürlich hat auch die weltbekannte Dortmunder Südtribüne („gelbe Wand“) ihren gebührenden Auftritt – mit jener ebenfalls schon legendären Fotografie von Andreas Gursky.

Auch Großereignisse wie das „Stillleben“ (Vollsperrung des Ruhrschnellwegs über rund 60 Kilometer und Volksfest daselbst am 18. Juli 2010 – im Rahmen der Kulturhauptstadt Ruhr) zieren den neuen Ruhrgold-Band. (Foto: picture alliance/ augenklick / firo Sportphoto)

Allenfalls zaghafte Kritik

Und wie fügt sich all das alles zueinander, welches Konzept steht dahinter? Nun, das allermeiste wirkt ziemlich „revierfromm“, es entspricht spürbar der fraglos positiven Sichtweise der RAG-Stiftung, die hinter dem monumentalen Buchprojekt steht. Und so ist immer wieder die Rede von Tradition, auf die man stolz sein könne und von zukunftsträchtiger Transformation zur „grünsten Industrieregion der Welt“, die bereits eingeleitet sei. Kritik ist nur sehr zaghaft vorhanden, eigentlich nur am kläglichen Zustand des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV). Diese Einsprüche dürften mehrheitsfähig sein.

Ansonsten ist es wie immer: Sobald man sich mit einer Materie (hier: Stadt) etwas besser auskennt, findet man auch Haare in der Suppe. Wohlan denn: Warum kommt eines der wohl wichtigsten Bauwerke der ganzen Region, die Dortmunder Westfalenhalle, überhaupt nicht vor? Und dann die etwas peinliche Sache mit dem Dortmunder Phoenixsee (Seite 357): Das Gewässer ist n i c h t, wie in der Bildzeile behauptet, auf dem Gelände eines früheren Bergwerks entstanden. Es war, wie wohl jedes Kind an den Gestaden der renaturierten Emscher weiß, ein Stahlwerk.

„Ruhrgold. Die Schätze des Ruhrgebiets.“ (Das Ruhrgebiet in 500 Bildern aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft). 700 Seiten mit lexikalischem Anhang sowie ausführlichem Orts- und Personenregister. Wienand Verlag, Köln. Gebundene Ausgabe 60 Euro, Luxus-Edition im Designschuber 180 Euro.

_______________________________________

P. S.: Schau’n wir spaßeshalber, wo die regionalpatriotische Publikation gefertigt worden ist: Verlag in Köln. Warum auch nicht? Dann aber: Gestaltung in Berlin. Graphik & Buchgestaltung in Freiburg. Druck in Italien (Vicenza). Waren diese Gewerke im Revier oder wenigstens in NRW nicht greifbar oder zu teuer?