Zwischen historischem Spektakel und modischer Revue: Händel-Festspiele und Premieren auf deutschen Bühnen

Georg Friedrich Händel. Stich von William Bromley nach einem Gemälde von Thomas Hudson.

Intriganten und Tyrannen, Liebende und Leidende, Herrscher und Heroen: Georg Friedrich Händels Opern bringen ein Personal auf die Bühne, das denkbar weit von unseren Alltagserfahrungen entfernt ist. Ihre hochfahrenden Affekte, ihre extremen Leidenschaften wirken in einem Zeitalter, das sich – zumindest vordergründig – leidenschaftslosem Pragmatismus verschreibt, seltsam überspannt, die Beziehungen und Verflechtungen zwischen den Personen schematisch und vorhersehbar. Händel hat 42 Opern und 14 Pasticci, Bearbeitungen und fragmentarische Bühnenwerke hinterlassen: Nach seinem Tode wurden sie nicht mehr aufgeführt. Heute ist das anders.

2014 werden – so listet es die Website www.operabase.com auf – weltweit in 38 Städten 48 Händel-Produktionen in 201 Aufführungen gezeigt. Damit rangiert Händel zwar hinter Musiktheater-Giganten wie Verdi, Wagner oder Puccini, steht aber nahe vor dem Anschluss an die statistische Spitzengruppe der weltweiten Opernaufführungen.

Spätestens seit den Feiern zu Händels 300. Geburtstag 1985 gibt es ein neues Interesse an den Opern und für die Szene geeigneten Oratorien der musikalischen Leitfigur aus Halle an der Saale. Sicher, Händel-Opern wurden seit Ende des 19. Jahrhunderts hin und wieder ausgegraben, ehrfürchtig bewundert von den Zeitgenossen wie wiederentdeckte Artefakte aus längst vergangener Zeit: kunstfertig, aber fern und fremd. Und es gab auch die Händel-Festspiele in Göttingen seit 1920 und Halle seit 1922. Aber sie waren der Initiative einzelner Enthusiasten entsprungen und begannen erst allmählich auf die Theaterlandschaft auszustrahlen.

Händel-Renaissancen gab es einige: Nationalsozialistische Kulturpolitiker wollten in ihm einen deutsch-nationalen Komponisten erkennen, die DDR entdeckte in ihm den Aufklärer und Erzieher – nachzulesen in den Ergebnissen einer Forschungsgruppe, die sich seit 2010 in Halle mit der „Händel-Rezeption in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts“ beschäftigt hat. Doch als fester Bestandteil des Repertoires abseits spezialisierter Festivals oder individueller Interessen sind Händel-Opern erst seit den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts anzusprechen.

Woran liegt das? Entdeckt eine Zeit, in der postmoderne Beliebigkeit, kühle Kalkulation und pragmatische Selbstoptimierung den einsamen, leistungsorientierten Alltag bestimmen, die maßlosen Emotionen der Händel’schen Opernhelden wieder? Haben wir ein Gespür für die Grenzen der menschlichen Selbstbestimmung zurückgewonnen – sichtbar etwa in der Debatte um Willensfreiheit versus genetische oder biochemische Determination? Erkennen wir in den Personen auf der Bühne, die im Netz ihrer Affekte und Passionen verstrickt ihre Freiheit einbüßen, die an den unsichtbaren Fäden eines undurchschaubaren Schicksals hängen, unsere eigene Existenz wieder: ausgeliefert an anonyme Großstrukturen, eingebunden in unbeherrschbare Systeme, kontrolliert von dunklen Netzwerken, unterworfen modernen Götzen, getrieben von Beautywahn und Bankenkrise?

Das neue Interesse für Händel hat wohl nicht nur mit musikalischer Entdeckerfreude rund um die historisch informierte Aufführungspraxis, sondern auch mit unserer Befindlichkeit zu tun – wie unscharf solche Kategorien auch sein mögen. Die postmoderne Spaßgesellschaft ließ sich in den neunziger Jahren in München ihren Händel genießerisch und lasziv-ironisch zurichten. Das ist vorbei. Die Suche nach überzeugenden szenischen Lösungen führt über den Rückgriff auf barocke Affektdarstellung in Gestik und Bewegung über existenzielle Zuspitzung durch das Hässliche, das Fragmentarische, die Collage von Raum und Virtualität, etwa durch Video und Licht, bis hin zur beziehungsreichen, ironisch aufgebrochenen Revue, wie sie Stefan Herheim mit „Serse“ („Xerxes“) in Berlin und Düsseldorf überaus erfolgreich vorgeführt hat.

Das Karlsruher Staatstheater. Foto: Häußner

Das historische Ausdrucksrepertoire für eine zeitgenössische Expressivität fruchtbar zu machen, ist ein Ziel der Opernpremiere bei den Karlsruhe Händel-Festspielen 2014: Regisseur Benjamin Lazar will die Sprache der Barockbühne ins Jetzt transferieren. Er strebt keine Imitation an, sondern schöpft aus alten Wurzeln, aber mit dem Blick des 21. Jahrhunderts. Adeline Caron und Alain Blancot schaffen ihm dafür Bühne und Kostüme für „Riccardo Primo“. Händels erste Oper mit einem englischen Helden – König Richard Löwenherz – wird ab 21. Februar als deutsche Erstaufführung im Rahmen der Hallischen Händel-Ausgabe im Staatstheater Karlsruhe erklingen – in einem Raum, der wie vor 300 Jahren von Hunderten von Kerzen erleuchtet wird. Der international beachtete Countertenor Franco Fagioli übernimmt die Titelrolle, die bei der Uraufführung 1727 der legendäre Altkastrat Senesino gesungen hat.

Ab 1. März bringen die – seit 1978 bestehenden – Karlsruher Händel-Festspiele ein Gastspiel des Mailänder Marionettentheaters Carlo Colla & Figli: „Rinaldo“ ist wie „Riccardo“ ein Sujet aus der Kreuzritterzeit und enthält einige der populärsten Arien, die Händel je geschrieben hat. Leider ist es den Karlsruher Festspielen nicht möglich, mit Wiederaufnahmen ein Festspiel-Repertoire aufzubauen oder gar die Opernproduktion ins Repertoire des Staatstheaters aufzunehmen. Grund sind finanzielle Kürzungen, die schon einige Jahre zurückliegen – und deren Revision dem Land Baden-Württemberg, immerhin eines der reichsten Bundesländer – gut anstünde.

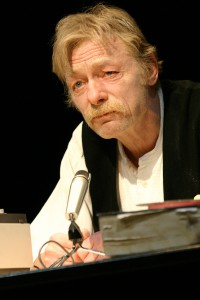

Laurence Cummings, Künstlerischer Leiter der Göttinger Händel Festspiele. Foto: Händel Festspiele Göttingen

Unter dem Thema „Herrschaftszeiten!“ widmen sich die Göttinger Händel Festspiele 2014 dem 300-jährigen Jubiläum der Personalunion zwischen Großbritannien und „Kurhannover“: Georg Ludwig bestieg als George I. 1714 den britischen Thron. Im Zentrum der Festspiele in Göttingen steht die kaum gespielte Oper „Faramondo“ über den legendären Stammvater der Merowinger Faramund, die in Deutschland zuletzt 1976 in Halle zu sehen war. Göttingen bringt das Werk in einer Inszenierung von Paul Curran; am Pult steht der Künstlerische Leiter der Festspiele, Laurence Cummings. Der Premiere am 31. Mai folgen bis 10.Juni fünf weitere Vorstellungen.

Zum Jubiläum präsentieren die Händel-Festspiele Halle und Göttingen einen gemeinsamen Zyklus von Kompositionen für die britischen Monarchen aus dem Haus Hannover. Gleichzeitig werden damit auch die populären Krönungshymnen Georg Friedrich Händels in einen musikalischen Kontext gesetzt, das Spektrum der Musik reicht von Psalmenvertonungen Henry Purcells bis zu einer konzertanten Sinfonie von Johann Christian Bach. So erklingen am 30. Mai in der Jacobikirche Göttingen die Musik zur Krönung Georges I. und am 7. Juni in der Stadthalle die Coronation Anthems für George II.

Für den Abend des Pfingstmontag, 9. Juni, kündigen die Festspiele eine Uraufführung an: Das „Oratorium auf das Absterben des Königs von Großbritannien Georg I.“ des Händel-Zeitgenossen Johann Mattheson steht im Mittelpunkt eines Gastkonzertes des Händelfestspielorchesters Halle. Das Werk blieb zu Matthesons Lebzeiten auf Wunsch der königlichen Familie unaufgeführt. Mit dem Werk eröffnet Halle bereits am 5. Juni in der Marktkirche seine Händel-Festspiele. In Halle steht ab 6. Juni die Oper „Arminio“ – als Erstaufführung nach der Hallischen Händel-Ausgabe – auf dem Programm. Nigel Lowery inszeniert, Bernhard Forck dirigiert.

Das Opernhaus in Halle. Foto: Häußner

In Bad Lauchstädt, dem reizvollen Goethe-Theater vor den Toren Halles, lässt sich die Karlsruher Version von „Riccardo Primo“ mit einer Inszenierung in einem kleinen, den Opern Händels akustisch entgegenkommenden Raum vergleichen: Elmar Fulda setzt die Oper in Szene, die LauttenCompagney Berlin spielt unter Wolfgang Katschner. Es singen Teilnehmer des Weimarer Meisterkurses für Barockoper 2014 der Musikhochschule Franz Liszt, Weimar. Auch die Oper „Almira“. Händels Erstling, wird wieder aufgenommen: Als Höhepunkt der Festspiele 2013 gedacht, die aufgrund des Hochwassers abgesagt wurden, hatte sie im Herbst ihr Premiere am Opernhaus Halle. Dort erklingt sie am 11. Juni unter Leitung von Andreas Spering.

Und ein unterhaltsames Pasticcio aus Händels Feder – eine Zusammenstellung vorhandener Musikstücke zu einem neuen Inhalt – gibt es drei Mal in Bad Lauchstädt zu sehen: „Giove in Argo“ behandelt die amourösen Abenteuer des Göttervaters Jupiter. Das Barockensemble l’arte del mondo unter Leitung von Werner Ehrhardt bringt diese Rarität am 13., 14. und 15. Juni zu Gehör; die Inszenierung besorgt Kay Link.

Einige Schlaglichter auf das Händel-Repertoire der Opernhäuser zeigen, dass der Opernfreund inzwischen aus einer reichen Auswahl schöpfen kann: beginnend in Aachen, wo am 6. April der Klassiker „Alcina“ Premiere hat, über Essen, wo ab 19. April in „Ariodante“ der Belcanto triumphiert, bis Hamburg, wo ab 25. Mai „Almira“ unter Alessandro de Marchi an den Ort ihrer Uraufführung (1705) zurückkehrt. In Magdeburg inszeniert am 15. März Arila Siegert eine Oper mit Lokalbezug: „Ottone“. Ihr Titelheld ist der mittelalterliche deutsche Kaiser Otto II., bearbeitet hat das Werk kein Geringerer als Georg Philipp Telemann. Und in Ulm hat am 8. Mai ein anderer Händel-Klassiker Premiere: „Serse“. 1924 in Göttingen wiederentdeckt, ist sie eine der meistgespielten Bühnenwerke Händels – nicht zuletzt wegen des Arioso „Ombra mai fú“, das als „Largo“ fernab seiner musikdramatischen Funktion ein Eigenleben als Wunschkonzert-Stück entwickelt hat.