Auch ohne Bundesinstitut: Essen will Maßstäbe in der Fotokultur setzen

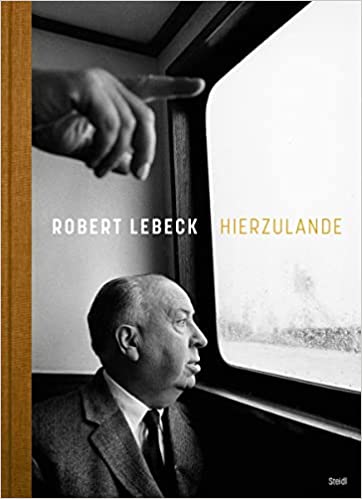

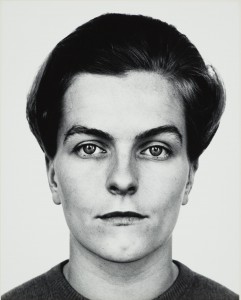

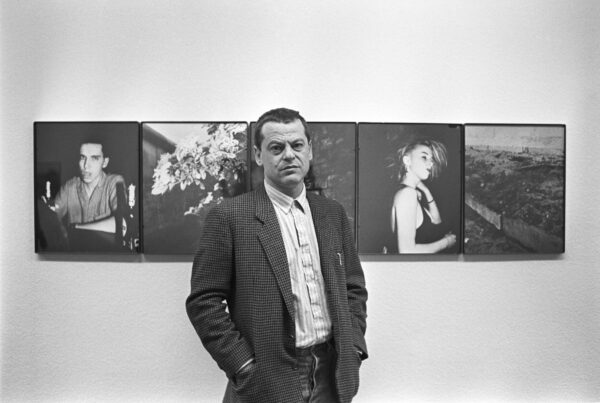

Sein Nachlass kommt nach Essen: Fotograf Michael Schmidt (1945-2014), hier in seiner Ausstellung „Waffenruhe“ im Essener Museum Folkwang, aufgenommen am 9. Februar 1988. (© Marga Kingler/Fotoarchiv Ruhr Museum)

Essen als d i e deutsche Fotografie-Stadt? Nun ja, es ist kompliziert. Nach politischem Willen, insbesondere auf Bundesebene, wird das noch zu gründende Deutsche Fotoinstitut eben nicht in der Ruhrstadt, sondern in Düsseldorf angesiedelt. Doch just heute ging man in Essen an die Öffentlichkeit, um kundzutun, dass man auch so gehörige Pflöcke einschlagen kann: Das hochkarätige Archiv Michael Schmidt, Nachlass eines prägenden Fotografen des 20. Jahrhunderts, kommt im Herbst aus Berlin dauerhaft in die Fotografische Sammlung des Museums Folkwang.

Da erhob sich im Verlauf der Pressekonferenz gar die Frage, ob Düsseldorf angesichts solcher Entwicklungen vielleicht nur noch die zweite Geige spielen werde. Nun aber mal halb lang! Folkwang-Museumschef Peter Gorschlüter legt jedenfalls Wert auf die Feststellung, dass die Essener mit dem künftigen Bundesinstitut und anderen fotografischen Einrichtungen einvernehmlich kooperieren wollen – und das in guter föderalistischer Tradition. Gorschlüter gehört zur Gründungskommission des Deutschen Fotoinstituts und vertritt von daher nicht ausschließlich Essener Interessen, sondern nimmt eine übergeordnete Perspektive ein. Er mag sich nicht einmal andeutungsweise zu Äußerungen über den vormaligen Konkurrenten Düsseldorf verleiten lassen.

Neuer Verein bündelt kulturelle Anstrengungen

Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen fasste es so: Die Stadt habe sich „redlich und engagiert“ um den Standort des Fotoinstituts bemüht. In der nun einmal gefällten Entscheidung für Düsseldorf sehe er keinen Fehlschlag. Überdies sei kaum eine deutsche Region seit Erfindung der Fotografie gründlicher ins Bild gesetzt worden als das Ruhrgebiet. Man könnte anfügen: Das Revier ist ja auch nicht so furchtbar weit von der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf entfernt.

Unterdessen hat sich in Essen ein Zusammenschluss gewichtiger Institutionen formiert, der hier Anstrengungen zur fotografischen Kultur bündeln soll. Das Ruhr Museum auf Zeche Zollverein zählt ebenso zum erlesenen Kreis wie das Historische Archiv Krupp, die Folkwang Universität der Künste und eben das Museum Folkwang. Neuerdings (genauer: seit 31. Januar) agieren sie zusammen als gemeinnütziger Verein mit Sitz im markanten SANAA-Gebäude auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein. Auch dieses „Zentrum für Fotografie Essen“ ist ein Statement.

Bedeutsamer Nachlass kommt von Berlin nach Essen

Vor diesem Hintergrund darf die bevorstehende Überführung des Archivs Michael Schmidt als bedeutsames Signal gelten. Der Fotograf, der von 1945 bis 2014 gelebt hat, hatte schon sehr früh und fortan recht häufig Ausstellungen in Essen, wo er – in der Tradition eines Otto Steinert – zeitweise auch eine Lehrtätigkeit ausgeübt hat. Zentraler Ort seines bildnerischen Schaffens war allerdings Berlin, wo in Kreuzberg nach und nach ein bestens aufgearbeitetes Archiv seiner Werke entstanden ist. Folkwang-Direktor Gorschlüter über den wertvollen Nachlass: „Wir übernehmen also keine Bananenkisten.“

Schon jetzt hat man im Depot eine spezielle Ebene vorbereitet, auf der das Archiv Platz finden wird. Das Schmidt-Konvolut kommt als Dauerleihgabe nach Essen – vorläufig bis zum 31. Dezember 2039, sodann mit Verlängerungs-Option bis 2045, wenn sich Michael Schmidts Geburtstag zum 100. Mal jährt. Auch danach sind Vertrags-Verlängerungen möglich. Zur Bedeutung des Werks nur diese Stichworte: Nach schwierigen Anfängen brachte es Michael Schmidt zu einer internationalen Fotokunst-Laufbahn, die bis hin zu einer großen Retrospektive im Museum of Modern Art (MoMa) in New York führte. Zu seinen bekanntesten Schülern gehört Andreas Gursky.

Kein Ankauf, sondern großzügige Dauerleihgabe

Wie Peter Gorschlüter erläuterte, handelt es sich nicht um einen Ankauf, sondern um eine großzügige Überlassung durch die „Stiftung für Fotografie und Medienkunst mit Archiv Michael Schmidt“, eine Einrichtung des finanzkräftigen Sparkassen- und Giroverbandes. Mit der Übergabe ans Museum Folkwang gelangt der Nachlass in öffentliche Obhut. Weitere Vergünstigung: Das Copyright an den Fotografien geht für die Dauer der Leihgabe ans Essener Museum über, kann also womöglich lukrativ genutzt werden. Außerdem stellt die Stadt Essen in diesem und wohl auch im nächsten Jahr je rund 250000 Euro bereit, um die Übernahme zu begleiten.

Schmidts Nachlass umfasst u. a. 107 Ordner mit Negativen, etwa 2000 Prints mit Werkcharakter sowie rund 20000 Kontakt-, Arbeits- und Testabzüge. Hinzu kommen umfangreiche Fachbibliotheken. Künftig wird all das für Forschungsarbeiten an der Folkwang Universität der Künste zur Verfügung stehen. Gut denkbar, dass der Bestand eine Art Magnetwirkung ausüben und weitere Sammlungen nach sich ziehen wird.