Balkanien in Köln: Franz Lehárs „Lustige Witwe“ mit dem Essener GMD Andrea Sanguineti am Pult

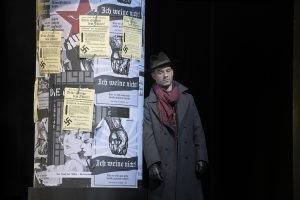

Lieber Grisetten als das teure Vaterland: Adrian Eröd alias Graf Danilo in der Kölner „Lustigen Witwe“. (Foto: Matthias Jung)

Jetzt hat auch Köln seine „Lustige Witwe“. Es gibt wohl kein Theater in Nordrhein-Westfalen, in dem in den letzten Jahren niemand im Maxim intim gewesen und die „Weiber“ studiert hätte.

Nun gut, Intendant Hein Mulders wollte für das Ausweichquartier der Kölner Oper und in der (inzwischen erneut gefährdeten) Hoffnung auf rechtzeitige Eröffnung des Hauses am Offenbachplatz 2024 einen zugkräftigen Titel haben. Das ist Franz Lehárs Erfolgsoperette allemal noch – gehört sie doch zum Restbestand der Operetten-Monokulturlandschaft, die mit der „Fledermaus“, der „Csardasfürstin“ und dem „Orpheus in der Unterwelt“ des Kölner Operettenerfinders Jacques Offenbach weitgehend bestellt ist. Von den Dutzenden früherer Erfolgstitel ist kaum etwas geblieben; nur Paul Abraham darf sich im letzten Jahrzehnt über eine gewisse Renaissance freuen. Das Sterben der Operettenensembles, das Ausdünnen der Spielpläne, die generationenlang gepflegte Verachtung des jahrzehntelang lieblos abgenudelten Genres und der Hinschied des alten Operettenpublikums tragen Früchte.

Dem entgegenzuarbeiten ist eine reizvolle Aufgabe, der sich nicht nur Barrie Kosky früher an der Komischen Oper Berlin und die spezialisierten Häuser in Dresden, Leipzig und München widmen sollten. Insofern darf man hoffen, dass Hein Mulders in Köln, sonst eigentlich kein für Ideen verschlossener Kopf, auch einmal in die Tiefen des Repertoires der „leichten“ Muse greift. Immerhin: Dank der pfiffigen Regie von Bernd Mottl und einer beispielhaft schmähaffinen musikalischen Leitung des Essener GMD Andrea Sanguineti ist der Ausflug nach Pontevedro in Paris rundweg kurzweilig geraten.

Dialog von Wasserflecken an Neonröhren

20 Milliarden! Allein die Ansage lässt die Männer schmachten. Elissa Huber als Hanna Glawari und Herren des Chores der Kölner Oper. (Foto: Matthias Jung)

Pontevedro: Den Fantasie-Kleinstaat in Klischee-Balkanien verorten Friedrich Eggert (Bühne) und Alfred Mayerhofer (Kostüme) irgendwo im realsozialistischen Ambiente. Die großmustrigen braunen Tapeten erinnern an den biederen Charme Ost-Berliner Plattenwohnungen der siebziger Jahre. Über der Falttür rutschen die Porträts des pontevedrinischen Herrscherpaars in Schieflage. Der Vorraum ist mit Bauplastikplanen verhüllt, an der Decke prangt ein Dialog von Wasserflecken an kalten Neonröhren. Pontevedro zeigt sich so marode wie seine Staatskasse.

Und da kommt die Witwe ins Spiel: Deren 20 Milliarden sind das Kapital, das den fürstlichen Laden zusammenhält. Sie dürfen keinesfalls in die Hände eines leichtlebigen Franzosen geraten – etwa des in Brombeerfarbe hereinstelzenden Camille de Rosillon (Dmitry Ivanchey), des honeckerblau beanzugten Vicomte Cascada (John Heuzenroeder) oder eines gewissen Raoul de Saint-Brioche (Timothy Oliver). Die Milliarden selbst treten auf in aufreizendem Design in Schwarz, ein mondäner Gegensatz zu den schlicht geschnittenen Kleidern in gedecktem Bräunlichgrünlichblau der pontevedrinischen Hautevolee.

Elissa Huber ist eine hinreißende Hanna Glawari, die selbstbewusst und erfüllt vom Wissen um ihre Ausstrahlung verkündet, warum Witwen so begehrt sind, und später in wunderschön kitschiger Folklore-Ausstaffierung das Waldmägdelein im Vilja-Lied besingt. Ihr voller, samtig dunkel getönter Sopran strömt mit allem Charme und allem erotischen Prickeln, dem die Partie ihren Reiz verdankt.

Erst planen, dann bauen

Diese geldschwere Dame dem Vaterland zu erhalten, ist vornehme Aufgabe von Botschafter Mirko Zeta – und Ralf Lukas verkörpert ihn mit aller gewichtigen Pose, bedeutungsschwangere Deklamation eingeschlossen. Wäre da nicht die unsäglich gemusterte Krawatte, man könnte ihn gar für eine ernsthafte Person halten. Seine taktische Waffe heißt Graf Danilo: Adrian Eröd ist als Graf Danilo ein so souveräner Sängerdarsteller, dass er beinah zur heimlichen Hauptperson der ganzen Operette aufsteigt, wäre da nicht seine Noblesse, die der Diva stets den Vortritt gewährt. Er hat allerdings nicht die geringste Lust, dem Vaterland zuliebe ein Erbe zu erheiraten, zumal es mit einer Frau verbunden ist, mit der er eine unerfreuliche Vorgeschichte hat. Dass sich am Schluss die Liebe mit einem überraschenden Coup durchsetzt, ist dem Genre geschuldet. Tragische Operetten waren 1905 noch nicht im Blickfeld von Lehár.

Mottl inszeniert das Finale ohne derben Bruch, wie er dem Genre seinen Witz und seine Sentimentalität lässt. Nichts wird übertrieben, die Kalauer halten sich in Grenzen, der Herzschmerz auch. Beziehungen entstehen durch Gesten, Blicke, Pausen. Wenn Baron Zeta stolz den in nur einer Woche strahlend neu vergoldeten Saal seiner Botschaft preist, meint er, man habe erst geplant, dann gebaut. Da lachen die Kölner und denken an ihr Opernhaus. In den Choreographien von Christoph Jonas mischen sich Grisetten von „sämtlichen Ufern dieser Erde“, und die Tanzgruppe zitiert lustvoll alte Operettenklischees und baut mit leichtfüßiger Ironie daraus amüsante Körperwelten.

Zweifelhafte Zwitterwesen

Das Hin und Her zwischen diversen eifersüchtigen Paaren reduziert Mottl zugunsten des zentralen Konflikts, damit treten etwa Bogdanowitsch (Artjom Korotkov) und seine Frau Sylviane (Brigitta Ambs) ebenso in den Hintergrund wie Kromow (Zenon Iwan) mit seiner ewig des Seitensprungs verdächtigten Olga (Mariola Mainka). Dass die Romanze zwischen der „anständigen Frau“ Valencienne (Claudia Rohrbach als entzückendes Zwanziger-Jahre-Mädel) und dem trocken, aber passioniert die „Liebe aufglühen“ lassenden Camille (Dmitry Ivanchey) saftiger ausgespielt sein könnte, ist eine andere Sache.

Zwitterwesen von allen möglichen Ufern. Ralph Morgenstern (Njegus) und das Tanzensemble in der „Lustigen Witwe“. (Foto: Matthias Jung)

Ralph Morgenstern gibt dem Njegus nicht zuletzt dank einer langen, dürren Gestalt ein köstlich volatiles Profil jenseits des klassischen Operettenkomikers. Man glaubt ihm aufs Wort, dass er in die Pariser Art total vernarrt ist, vor allem, wenn ihn die „zweifellos zweifelhaftesten Zwitterwesen“ umschwärmen. Das alles wäre nur halb so animiert, würde nicht das Gürzenich-Orchester den mal samtig schmeichelnden, mal keck auffahrenden Lehár-Sound treffen und Andrea Sanguineti mit dezidierter Agogik und wundervoll pikanter Phrasierungsdramaturgie die Musik so gestalten, wie es die Operette braucht. Alles etwas altmodisch gedacht, aber vielleicht gerade deswegen so wundersam musikalisch, nostalgisch und hinreißend.

Weitere Vorstellungen: 16., 21., 23., 25., 27., 29., 31. Dezember.

Info: https://www.oper.koeln/de/programm/die-lustige-witwe/6634