Unermüdliche Suche nach Benachteiligung – „Cherchez la FemMe“ im Dortmunder Studio

Angekündigt wird die Begegnung mit drei sehr unterschiedlichen Frauen, mit Claude Cahun, Josephine Baker und Eartha Kitt. Doch wenn das Spiel beginnt, läuft es ganz anders als geplant. Offenbar ist das Publikum zu früh gekommen, die auf der Bühne sind noch nicht fertig. Und das Licht ist auch noch nicht an.

Witzig? In Grenzen schon. „Cherchez la FemMe“ heißt das 75-minütige Spektakel im Studio des Dortmunder Theaters, das nach seinem verstolperten Anfang bald an Fahrt gewinnt. Und natürlich ist die orthographisch fragwürdige, selbstverständlich vieldeutige Schreibung des Titels absichtsvoll erfolgt.

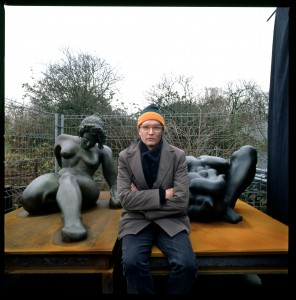

„Kochshow“ mit (von links): Linda Elsner, Iman Tekle, Sarah Yawa Quarshie und Christopher Heisler (Bild: Birgit Hupfeld/Theater Dortmund)

Weibliche Identität

Recht offenkundig geht es, wie mittlerweile oft im Dortmunder Theater, um die geschlechtliche Identität, vor allem jedoch um vorgebliche Unterdrückung, Vermeidung, Diffamierung der weiblichen Anteile eines jeden Menschen. In einer „Kochshow“ ist zu sehen, wie weibliche Identität „seit 800 Jahren“ aus diskriminierenden, minderwertigen Zutaten entsteht, zusammengebraut (vermutlich) von weißen alten Männern. In Wirklichkeit aber soll es eine solche weibliche Identität gar nicht geben, ihre Definition sei lediglich ein Unterdrückungsmechanismus, behauptet diese Szene. Na gut.

Hier dreht es sich um Hannah Arendt. Szene mit (von links) Linda Elsner, Iman Tekle, Christopher Heisler und Sarah Yawa Quarshie (Bild: Birgit Hupfeld/Theater Dortmund)

Hannah Arendt

Es irritiert, dass wir nun jedoch Hannah Arendt begegnen, von der man zumindest weiß, dass sie eine bedeutende Geisteswissenschaft-lerin war, dass sie ein Verhältnis mit Martin Heidegger hatte, dass sie den Eichmann-Prozess verfolgte, ein Buch darüber schrieb und ihr Satz von der „Banalität des Bösen“ geradezu populär wurde. Auf der Bühne, wo eine Darstellerin Hannah Arendt spielt, während die anderen ohne Rollenzuweisungen bleiben, geht es aber offenbar vor allem um ihr weibliches Selbstverständnis im männlich dominierten Wissenschaftsbetrieb. Sie soll sich wohl nicht benachteiligt gefühlt haben, kann das denn stimmen? Letztlich bleibt die Antwort aus, sie wäre von der Anlage der Szenen her auch kaum möglich. Denn Schauspiel – mit der Betonung auf Spiel – findet an diesem Abend nicht statt. Statt dessen wird in Richtung Publikum deklamiert und monologisiert, meistens solistisch, gelegentlich aber auch im Chor, anklagend und vorwurfsvoll.

Zum Glück mit Spaßfaktor

Glücklicherweise haben die Autorinnen vom Kollektiv „Operation Memory“ (Julienne De Muirier, Alexandra Glanc und Maria Babusch, alle auch Regie) einen kräftigen Spaßfaktor in ihren Theaterabend eingebaut. „Cherchez la FemMe“ ist auch eine Bühnenshow, in der die Darsteller, drei Frauen und ein Mann, zu Titeln wie „New York, New York“ erheiternde Tanzeinlagen liefern. Bei Josephine Baker ginge es ja gar nicht ohne. Auch Eartha Kitt, von der man Titel wie „Santa Baby“ oder „C’est si bon“ im Ohr hat und die als gleichermaßen erotische wie wehrhafte Cat Woman Karriere machte, vollzieht ihren Bühneneinsatz höchst körperbetont. Von Leonard Cohen hört man dazu „I’m Your Man“ vom Band.

Eine Produktion mit erheblicher Flüchtigkeit

Textpassagen gelangen zum Vortrag, die die Frauen von „Operation Memory“ den beschriebenen Künstlerinnen biographisch zuordnen, mehr oder weniger jedenfalls, Texte voller Verlusterfahrung und Zorn. Ob das alles so stimmt, und ob das passt, wer weiß? Vielleicht ist der eine oder andere Satz durchaus bedenkenswert. Doch wohnt dieser Produktion erhebliche Flüchtigkeit inne, die ein gründlicheres Nachschmecken schwer macht.

Sehr unglücklich

Ein wenig anders verhält es sich lediglich bei der Fotografin und Schriftstellerin Claude Cahun (1894 – 1954), der sich dieser Abend mit etwas mehr Ernsthaftigkeit widmet und zu der es auch eine projizierte Bilderfolge zu sehen gibt. Sie soll, so legt das Stück uns nahe, mit ihrem Geschlecht, mit Geschlechtlichkeit schlechthin, sehr unglücklich gewesen sein. Und damit wäre man bei der zentralen Frage, nämlich, wie glücklich oder unglücklich Menschen in ihrer konkreten Existenz waren, sind oder sein könnten. Doch dieser Frage stellt sich dieser Abend, na sagen wir mal: kaum.

Fleißiges Bühnenpersonal

Die Schauspielerinnen heißen Sarah Yawa Quarshie, Linda Elsner und Iman Tekle. Einsatzfreude kann allen Darstellern attestiert werden, bei Christopher Heisler, dem einzigen Mann auf der Bühne, blitzt zudem immer wieder dezentes komödiantisches Talent hervor.

Gelangweilt hat man sich nicht, schlauer geworden ist man aber auch nicht. Anhaltender, naturgemäß begeisterter Uraufführungsbeifall.

- Termine: 29. Mai, 10. Juni

- www.theaterdo.de