Der „Alte Fritz“ in ungeahnter Vielfalt

Friedrich in Öl und mit dem Dreispitz in der Hand. Friedrich als Schlachtenlenker und als volksnaher Staatsdiener im Gespräch mit den Bauern. Friedrich in Porzellan und in stolzer Herrscherpose. Friedrich in Holz und als Tabaklade. Friedrich auf Papier und als politisches Plakat. Friedrich als reitender Bote für Berliner Bier. Friedrich als Erinnerungsplakette an den „Tag von Potsdam“, flankiert von Bismarck und Hitler. Friedrich im Heimatfilm und Friedrich als Teddybär. Friedrich als Kinderspielzeug und als Karikatur. Soviel Friedrich in so vielen Varianten und Ausformungen, Deutungen und Zurichtungen wie jetzt im Deutschen Historischen Museum war nie.

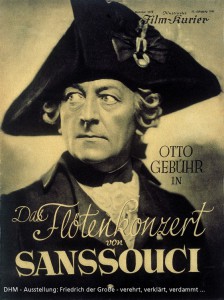

Filmzeitschrift zum Ufa-Spielfilm "Das Flötenkonzert in Sanssouci" (August Scherl GmbH/Film-Kurier GmbH, Berlin 1930). Berlin, DHM, Foto Angelika Anweiler-Sommer

Und das will etwas heißen. Denn zum 300. Geburtstag vom „Alten Fritz“ werden Leben und Wirken des Preußenkönigs landauf, landab, in vielen Büchern, auf manchen Bühnen und in allen Medien auf seine Bedeutung für Deutschlands Geschichte untersucht und bewertet. Doch noch immer ist man sich nicht einig, warum sich Friedrich II. so sehr ins kollektive Gedächtnis der Deutschen eingegraben hat und worin die eigentliche Leistung des widersprüchlichen Mannes mit den vielen Facetten bestehen könnte: Mal gilt er als Militarist und Hasardeur, mal als erster Diener des Staates und Anhänger von politischer Vernunft und philosophischer Aufklärung. Manche sehen ihn als musikalischen Intellektuellen, andere als knorrigen Misanthropen und verklemmten Schwulen. Weil sich die Historiker und Psychologen nicht auf ein eindeutiges Bild einigen können, will man im schicken Pei-Bau des Berliner Museums nicht die ausgetretenen Ausstellungs-Pfade gehen und zum x-ten Male Leben und Werk Friedrichs bebildern. Vielmehr geht es diesmal unter dem Titel „Friedrich der Große – verehrt, verklärt, verdammt“ um das Nachleben und Nachwirken des ebenso schwierigen wie heiß geliebten Preußenkönigs.

Teddybär "Friedrich der Große" (Sonderedition für Sammler, Nr. 112 von 1000, Margarete Steiff GmbH, 2011). Berlin, DHM, Foto Sebastian Ahlers

Es ist ein manchmal bizarrer und kurioser Ausflug in die deutsche Erinnerungskultur, die vor heldenhafter Mythologisierung genauso wenig zurück schreckt wie vor kitschiger Banalisierung. Auf einer Fläche von 1100 Quadratmetern veranschaulichen rund 450 Exponate die wechselvolle Rezeptionsgeschichte. Verehrung, Verklärung und Verdammnis beginnen bereits mit dem Tod. Die Ausstellung startet folgerrichtig als Totenmesse in einer Gruft. Kerzen flackern, wir sehen voller Ehrfurcht auf die knochig-karge Totenmaske und das einfache Sterbehemd Friedrichs. Danach wird es bunt und laut. Vom riesigen Öl-Schinken mit Friedrich in Uniform bis zu der von Andy Warhol mit flinkem Pinsel gemalten Pop-Ikone, von der Replik eines von Johann Gottfried Schadow geschaffenen Friedrich-Standbildes bis zum Ufa-Spielfilm „Das Flötenkonzert von Sanssouci“, vom Foto sanften Plüschtier bis zum veralberten Konterfei gibt es Friedrich in allen Farben und Formen, in allen politischen Vereinnahmungen und alltäglichen Verhunzungen.

Die Zahl der Ausstellungstücke und medialen Möglichkeiten ist beeindruckend, aber auch schier erdrückend. Außerdem hat die opulente Schau vieles, nur eines nicht: eine These. Statt einer eindeutigen Meinung versteckt sie sich hinter enzyklopädischer Vielfalt. Aber vielleicht ist es genau das, was den Mann, der im Museum mal als Wachsfigur und mal als Holzspielzeug, mal als Parteigänger der nationalistischen Rechten und mal als Argumentationshilfe der Linken herhalten muss, bis heute so spannend macht: dass wir ihn nicht wirklich verstehen und fassen können.

Berlin, Deutsches Historisches Museum, bis 29. Juli 2012, tägl. 10-18 Uhr, Katalog 24 Euro.