Festspiel-Passagen II (München): Die Gruberova zehrt nur noch vom früheren Glanz

Die Mechanismen der Macht lassen kein Erbarmen zu: In Donizettis „Roberto Devereux“ ist Elisabetta (Edita Gruberova) eine Gefangene. Foto: Wilfried Hösl

Eine der üblichen Dreiecksbeziehungen? Nicht ganz: In Gaetano Donizettis „Roberto Devereux“ muss eigentlich von einem „Viereck“ gesprochen werden, denn Sara, das eigentliche Opfer der unheilvollen Konstellation, wird von ihrem Mann Nottingham aufrichtig geliebt – und diese Liebe, verbunden mit gekränkter Ehre, ist für das nachtschwarze Ende dieser immer noch unterschätzten Oper entscheidend, die jetzt bei den Opernfestspielen in München mit Edita Gruberova als Königin Elisabeth I. von England im Spielplan stand.

Aber auch zwischen den anderen Personen geht es nicht um die schwärmerische, romantische Liebe: Die Königin, einsam den Zwängen der Macht und des Hofes ausgeliefert, sehnt sich nach jemandem, dem sie vertrauen, bei dem sie Mensch sein darf. Dem Grafen von Essex, Roberto Devereux, auch historisch eine schillernde Figur, wurde einst seine Liebe durch die Politik genommen. Er ist kein Zyniker der Macht, sondern eher ein charmanter Charismatiker, dem das Glück gewogen war – und den jetzt seine Fortune verlassen hat. Mit Elisabetta verbinden ihn eine zu hingabevoller Freundschaft abgekühlte erotische Anziehung, der Reiz der Macht und eine joviale Vertrautheit mit einer Spur zu wenig Respekt. Sage nochmal jemand, Belcanto-Oper habe nichts mit dem wirklichen Leben zu tun ….

Donizetti und sein Librettist Salvatore Cammarano destillieren das historische Sujet aus der Regierungszeit Elisabeths I. zu einer knapp und schlagkräftig gefassten fiktiven Geschichte über die heillose Geworfenheit von Menschen in eine Welt, in der das Kalkül der Macht selbst dem zaghaften Widerschein von Liebe eine kranke Farbe gibt.

Ein pessimistisches Nachtstück. Donizetti gibt ihm – manchmal möchte man meinen in ironischer Absicht – zum Teil den leichten, beweglichen Ton des Rossini’schen Idioms. Umso beklemmender schlagen die Momente aufs Gemüt, in denen Donizetti das expressive Spektrum einer emotional geladenen musikalischen Sprache einsetzt: Im Duett zwischen Sara und dem Herzog von Nottingham klingen schon die Racheschwüre von Verdis „Rigoletto“ auf.

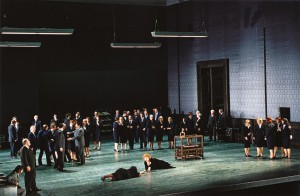

Ein Vorhof der Hölle: Herbert Murauers Bühne – hier im Finale von „Roberto Devereux“. Foto: WIlfried Hösl

In seiner Münchner Inszenierung behaupten Christof Loy und sein Bühnen- und Kostümbildner Herbert Murauer die Gegenwärtigkeit des Werks. Das funktioniert in der Führung des Chores und der Personen nicht mehr so eindrucksvoll präzis wie bei der Premiere vor elf Jahren; auch die szenischen Chiffren sind nicht mehr so punktgenau gesetzt. Murauers unpersönlich gestaltete Lobby scheint noch dunkler und dunstiger geworden zu sein: ein unheimlicher Unort.

Aber immer noch bewegt sich der Star des Abends, Edita Gruberova, mit der ihr eigenen szenischen Präsenz in diesem Höllenvorhof. Ihr Selbstbewusstsein, gestützt von einem Margaret-Thatcher-Kostüm, kippt rasch: Im dritten Akt schleppt sie sich nur noch wie automatisch über die Bühne, selbst im Stürzen stößt ihr Flehen nach einer menschlichen Regung nur auf Gleichgültigkeit. Sara, die „Rivalin“, erreicht sie nicht einmal mehr kriechend für eine Geste der Versöhnung. Ein immer noch wirkmächtiges Bild existenzieller Verlorenheit.

„Roberto Devereux“ ist seit der Premiere der Pachterbhof der Gruberova, die 2004 die weibliche Hauptrolle mit fulminantem Feuer kreiert hatte. Das ist schade, denn es verstellt den Blick auf den Wert der Oper und rückt sie in die Nähe des „Primadonnen-Vehikels“. Und die Staatsoper tut implizit so, als gäbe es außer der Slowakin niemanden, der diese Partie auf adäquatem Niveau singen könnte. Dabei hat der umjubelte Abend während der Münchner Opernfestspiele erneut erbarmungslos offenbart, dass sich Edita Gruberova inzwischen heillos übernimmt. Die einstige Königin des Belcanto verrät den „schönen Gesang“ an die Reste einer Stimme, die ihren einstigen Glanz nur noch ahnen lässt.

Gutes Singen ist keine Geschmacksfrage

Warum tut sie sich das an? Warum wirft sie sich mit allen Mitteln, die ihr Technikreste und Erfahrungsschätze verfügbar machen, einem Publikum vor, das zu Recht ihre Lebensleistung bejubelt, das sich aber auch gierig auf den Star stürzt und sich am Mythos von einst sattfrisst? Es mag für diese Unfähigkeit, würdig Abschied zu nehmen, ganz prosaische Gründe geben; einer der poetischen wäre, dass Edita Gruberova einfach die Rampe braucht, den Glanz des Lichts, den Jubel ihrer Fans. Verständlich, aber auch traurig.

Und nein: Singen ist keine Geschmacksfrage und die technische Gestaltung einer Rolle kein Willkürakt. Wer das behauptet, verrät jede Tradition des Belcanto und diskreditiert alle die Sängerinnen und Sänger, die sich mit Hingabe und Beharrlichkeit bemüht haben und bemühen, Technik, Stil und Ausdrucksvermögen gleichgewichtig auszubilden.

Es wäre jetzt müßig, ein Buchhaltungsverfahren zu eröffnen über all die unscharf intonierten Töne der Gruberova, über ihre gezogenen Höhen oder ihre mühevoll platzierten Piani, über Tempo-Willkür oder unstete Tonbildung. Unstreitig ist: Sie hat eine intime Kenntnis der Rollen, die sie gestaltet. Sie schöpft aus einem immensen Vorrat an Erfahrungen, an Gestaltungswissen. Aber sie hat – Fluch der Zeitlichkeit des Menschen – nicht mehr die natürlichen und die technischen Voraussetzungen, um Partien wie die der Elisabetta zu erfüllen.

Der Bariton Franco Vassallo. Im Herbst singt er in München Amonasro („Aida“) und die Titelrolle in „Rigoletto“. Foto: Bayerische Staatsoper München

Man mag das in Zeiten, in denen lyrische Mezzosoprane sich eine „Norma“ historisch informiert zurechtstutzen, für unerheblich halten. Man mag den Wandel in der Gesangskultur, der in allen Generationen stattgefunden hat, gleichgültig hinnehmen. Man mag unter dem Vorzeichen postmodernen Pluralismus‘ Gruberovas mühsames Abbilden einer Rolle für eine akzeptable Alternative halten. Anything goes. Aber all diese Wege müssen eines aushalten: Sie müssen sich der Kritik stellen. Und die kann im Falle Gruberovas bei allem Wohlwollen nur dann über die eklatanten Defizite weghören, wenn sie sich die Gegenwart im Glanz der Vergangenheit vergoldet.

Auch diese Kritik ist in die Primadonnen-Falle geraten, nur diesmal aus gutem Grund. Ungerecht ist das gegenüber denen, die in diesem „Roberto Devereux“ Beachtliches, ja sogar Hervorragendes geleistet haben. Der Bariton Franco Vassallo zum Beispiel, der als Herzog von Nottingham eine sorgfältig gebildete, schön timbrierte und zu expressiver Schattierung fähige Stimme zeigt. Sonia Ganassi, die ihre Sara zwar eher mit veristischer Wucht als mit stilistischem Schliff anlegt, aber die entsetzliche Hilflosigkeit ihrer aussichtlosen Lage berührend vermittelt. Alexey Dolgov, der seit seinem Auftritt in Rossinis „Tancredi“ in Berlin (2012) eine Karriere im Westen aufbaut und für Roberto einen kräftigen, manchmal etwas unsicher positionierten, eher robusten als feinsinnigen Tenor mitbringt.

Francesco Petrozzi (Lord Cecil), Goran Jurić (Sir Gualtiero), Andrea Borghini (Page) und Philipp Moschitz (Giacomo) ergänzten das Ensemble; der Chor der Bayerischen Staatsoper unter Stellario Fagione hatte mit den empfindlichen Piano-Momenten keine Probleme. Das routiniert aufspielende Orchester leitete Friedrich Haider, der seiner Dame auf der Bühne noch in jedem metrischen und rhythmischen Manierismus eine zuverlässige Stütze war.

Edita Gruberova wird in München im April 2016 dreimal, bei den Opernfestspielen einmal am 13. Juli 2016 die Titelrolle in Donizettis „Lucrezia Borgia“ singen. Info: www.staatsoper.de