„Alles nur geklaut?“ – Dortmunder Schau auf Zeche Zollern zeichnet „abenteuerliche Wege des Wissens“ nach

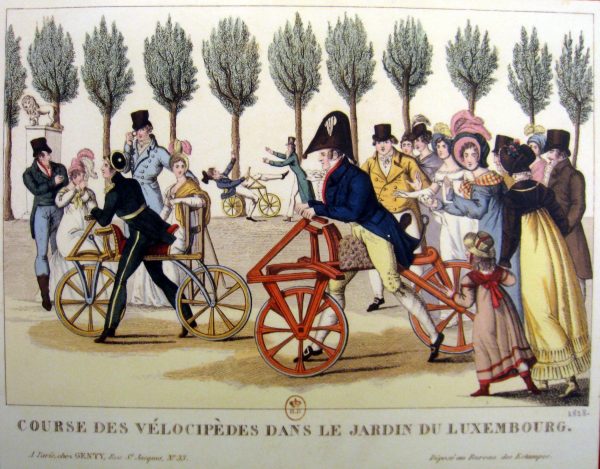

Wichtige Station in der Erfindungsgeschichte des Rades: Vorführung des vom Karlsruher Karl Drais erfundenen Laufrades – anno 1818 in Paris. (LWL/Repro: Hudemann)

Das gibt’s beileibe nicht in jeder Ausstellung: In der Dortmunder Schau mit dem flotten Fragezeichen-Titel „Alles nur geklaut?“ (ebenfalls geklaut: beim gleichnamigen Song der „Prinzen“) wird das Rad gleichsam noch einmal neu erfunden.

Auch sonst werden „Die Abenteuerlichen Wege des Wissens“ (Untertitel) beschritten. Es geht um Entstehung und Weitergabe des Wissens, aber auch um Geheimhaltung und Spionage – mit historischen und aktuellen Weiterungen bis zum Datenschutz. Ein weites Feld, fürwahr, das da mit 370 Exponaten auf 1000 Quadratmetern ausgeschritten wird.

Steht als Symboltier der Ausstellung für „geklautes“ Wissen: eine diebische Elster. (Grafik: baier + wellach projekte / Golasch)

Kurz zurück zum Rad. Das älteste Exponat im Dortmunder LWL-Industriemuseum Zeche Zollern ist ein jungsteinzeitliches hölzernes Scheibenrad, aufgefunden im Moor bei Aurich und daher staunenswert gut konserviert. Es stammt aus der Zeit um 2350 v. Chr.

Sodann kann man wesentliche Entwicklungsschritte bis hin zum heutigen Formel-1-Reifen verfolgen. Zwischendurch hat eine holographisch erzeugte „Geistererscheinung“ ihren Auftritt. Da spricht im Kleinformat ein dreidimensionaler Schauspieler zu uns, stilecht gewandet als Freiherr Karl von Drais, welcher anno 1817 das Laufrad („Draisine“) erfunden hat. Gleich daneben kann man Drais‘ Antlitz als Lebendmaske bewundern, zusätzlich versehen mit echten Wimpern des Mannes. Ein Stück wie aus der Wunderkammer.

Diese Ausstellung arbeitet mit verschiedensten Medien und Methoden, um eben auch möglichst viele Menschen anzusprechen. Herkömmliche museale Exponate und Vitrinenstücke werden vielfach flankiert von künstlerischer „Intervention“ (mit einer Arbeit von Jean Tinguely bis hin zur Performance) und vor allem (multi)medialer Aufbereitung. Wo irgend möglich, geht es betont spielerisch zu, im nicht gar so schönen Neusprech gesagt: „Gamification“ genießt im Zweifelsfalle Vorrang.

Wer knackt die Codes in den Geheimkammern?

Ein Clou sind die sechs „geheimen Kammern des Wissens“. Nach dem Muster der schwer angesagten Escape Rooms (man darf ins Freie, wenn man vorher Rätsel gelöst hat) soll man in diesen abgetrennten Räumen knifflige Fragen beantworten und Codes knacken; natürlich alles auf freiwilliger Basis. Wer es schafft, wird in die „Loge des Wissens“ aufgenommen. Und selbstverständlich bleibt niemand, der die Antworten nicht findet, hilflos in der Raumzelle gefangen…

Die Loge in allen Ehren. Aufschlussreich ist aber schon der ganz normale Rundgang durch die Schau. Eingangs wird der Prometheus-Mythos aufgegriffen, demzufolge alles Wissen ursprünglich von den Göttern herrührt, das ihnen jedoch vom Menschen entwunden („geklaut“?) wurde.

Diese Installation bezieht sich auf den frühen Ruhrgebiets-Industriellen Friedrich Harkort, der sein Fachwissen auf Reisen nach England erwarb. War er Pionier oder Spion? Scherzhaft hat man die Worte kombiniert: ein „Spionier“. (Foto: LWL/Hudemann)

Doch allmählich wurde offenbar, dass der Mensch auch selbst neues Wissen generieren konnte. Und zwar mit der Zeit dermaßen viel Wissen, dass es irgendwie gespeichert werden musste: Da steht man unversehens zwischen einem 243 Bände umfassenden Lexikon des Universalgelehrten Johann Georg Krünitz und einem Bildschirm mit Wikipedia-Zugriff. Vertreter dieser Online-Enzyklopädie wollen die Schau besuchen, Workshops veranstalten – und dabei auch um potenzielle Mitarbeiter werben, an denen es zunehmend mangelt; womit auch eine Frage zur Weitergabe des Wissens berührt wäre.

Wissen schützen, Wissen stehlen

Weitere Themen-Facette: der Schutz des Wissens und die Verletzung dieses Schutzes. Als sinnfälliges Beispiel dient die ehedem äußerst lukrative Porzellanherstellung, die über lange Zeit ein bestens gehütetes chinesisches Geheimnis blieb. Erst 1710 kam man im sächsischen Meißen auf den „Trichter“ (Kaolin hieß das Zauberwort), führend daran beteiligt war Samuel Stöltzel. Sein Expertenwissen galt unter August dem Starken quasi als Staatsgeheimnis. Stöltzel freilich übte Verrat. Er ließ sich vom Kaiser in Wien das wertvolle Wissen abkaufen – und kehrte hernach wiederum mit frischen Erkenntnissen um Porzellan-Bemalung nach Sachsen zurück. Ein Doppelagent also. Auch er begegnet uns als sprechendes Hologramm und versucht, seine Beweggründe zu erklären.

Heikles Exponat: im sauerstoffarmen Wasser konservierte Turbopumpe einer V2-Rakete. (Foto: Bernd Berke)

An etlichen Stellen stößt man in der Schau auf Ambivalenzen und Widersprüche, manchmal auch auf schreckliche Untiefen: Wernher von Braun war mit seiner Raketenforschung zunächst den Nazis zu Diensten. In Dortmund sind Teile einer V2-Rakete, der in Peenemünde entwickelten, so genannten „Wunderwaffe“ zu sehen, bei deren Fertigung mindestens 12.000 Zwangsarbeiter aus dem KZ Mittelbau-Dora (Thüringen) ums Leben gekommen sind. Wissens-Weitergabe der überaus wendigen Art: Später war von Braun eine treibende Kraft der Raketenentwicklung und des Weltraumprogramms in den USA. Sein Weg führte sozusagen von Hitler zu Kennedy, was in Dortmund durch ein irritierendes Kippbild veranschaulicht wird. Allemal ist es ein Denk- und Lehrstück zur angeblich wertneutralen Wissenschaft.

Kein Patent auf Röntgenstrahlen

Manche Leute waren aufs Eigentum an Wissen bedacht, andere zeigten sich freigebig: Wilhelm Conrad Röntgen verzichtete tatsächlich auf ein Patent für seine bahnbrechende Entdeckung der Röntgenstrahlen (Ausstellungsstück: durchleuchteter Schädel Sigmund Freuds), er befand, solches Wissen gehöre der ganzen Menschheit. Konrad Adenauer kämpfte hingegen vergebens um ein Patent für eine ungleich geringere Erfindung. Der nachmalige Bundeskanzler hatte sich einen beleuchteten Stopfpilz ausgedacht…

Ein Exemplar der legendären deutschen Verschlüsselungs-Maschine „Enigma“ aus dem Zweiten Weltkrieg. (LWL/Nixdorf-Museum/ Foto: Bernd Berke)

Um Geheimhaltung und Entschlüsselung geht es an einer anderen Station: Ein Exemplar des legendären, weil weltweit beispiellosen deutschen Verschlüsselungs-Apparats „Enigma“ steht für den Geheimdienst im Zweiten Weltkrieg. Rund 10.000 Menschen arbeiteten in London an der Entschlüsselung deutscher Militär-Nachrichten, lediglich vier deutsche Fachkräfte waren als „Enigma“-Abwehr eingeteilt, wie Ausstellungs-Kurator Georg Eggenstein zu berichten weiß.

Bochum mit James Bond und Stasi

Natürlich konnte man auch diesen populären Aspekt nicht verschenken: In Sachen Spionage wirft man einen kecken Seitenblick auf James Bond, der ja bekanntlich aus dem heutigen Bochumer Stadtteil Wattenscheid stammt. Zudem wird die abenteuerliche Geschichte des Bochumer Stasi-Spitzels Karl Heinz Glocke angerissen, wie es denn überhaupt einige frappierende regionale Bezüge gibt.

Spionage-Chefin aus Dortmund setzte Mata Hari ein

Am erstaunlichsten vielleicht diese Verbindungslinie nach Westfalen: Haben Sie schon einmal den Namen Elsbeth Schragmüller gehört? Ihre Geschichte ist ein Thema für sich, sie ist wohl noch lange nicht auserzählt und dürfte weitere Recherchen lohnen. Die Frau wurde im später zu Dortmund gehörenden Vorort Mengede geboren und besaß offenbar einen scharfen analytischen Verstand. In Berlin brachte sie es im Ersten Weltkrieg zur Leitung der Spionage-Aktivitäten gegen den „Erzfeind“ Frankreich. Mancherlei Legende rankte sich um „Mademoiselle Docteur“. Genaueres wusste kaum jemand. Sie selbst hat sich – erst 1929 – nur ein einziges Mal öffentlich zu ihrer Funktion geäußert.

Akteure des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), von links: LWL-Direktor Matthias Löb, Projektleiterin Anja Hoffmann, Dirk Zache (Direktor des Industriemuseums Zeche Zollern), Kurator Georg Eggenstein. (Foto: Bernd Berke)

Frau Schragmüller setzte auch die berühmte Mata Hari ein, die vormals halbseidene Tänzerin, die nach ihrer Bühnenkarriere weiter ein glamouröses Leben führen wollte und sich daher auf Spionage einließ. Hilfreich waren dabei ihre teils hochrangigen Nachtclub-Bekanntschaften. Auch dazu gibt es neue Einsichten, weil erst seit Ende 2017 die französischen Prozessakten gegen Mata Hari eingesehen werden dürfen. 1917, also 100 Jahre zuvor, hatte das Verfahren zur Hinrichtung der Spionin geführt.

Gar vieles könnte man noch erwähnen: Besucher-Selfies, die in einer Cloud auf Stoffbannern auftauchen; einschlägige Objekte zu „Fake News“ und sonstigen Fälschungen von Schülern aus Irland, Polen und Deutschland; eine ebenso niedliche wie gruselige Spielzeugpuppe, die ins Kinderzimmer hinein lauscht und in Deutschland verboten ist. Und, und, und. Nun ist’s aber auch genug der Vorrede: Ein Besuch der schlauen Schau ist schlichtweg ratsam.

„Alles nur geklaut? Die abenteuerlichen Wege des Wissens“. Vom 23. März bis zum 13. Oktober 2019. LWL-Industriemuseum Zeche Zollern, Dortmund, Grubenweg 5. Di-So 10-18 Uhr. Eintritt 8 Euro, Kinder/Jugendliche (bis 17) frei. Katalog 29,95 Euro. Tel. Führungen/Museumspädagogik: 0231/6961-211. Internet: allesnurgeklaut.lwl.org