Kindermorde als Gruselshow – WLT bringt den Filmklassiker „M“ von Fritz Lang auf die Bühne

Vor wenigen Tagen lief er noch mal im Fernsehen: „M – eine Stadt sucht einen Mörder“, der Kinoklassiker von Fritz Lang aus dem Jahr 1931. Sein Thema ist von ungebrochener Aktualität. Immer wieder muss man in der Zeitung von Männern lesen, die Kinder sexuell missbrauchen und ermorden, in 80 Jahren hat sich da offenbar kaum etwas geändert.

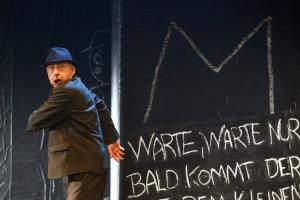

Lange auch, bevor Fritz Lang mit „M“ seinen ersten Tonfilm drehte, gab es schon die schaurigen Geschichten von den unsichtbaren Kindermördern. Die Bühnenfassung des Westfälischen Landestheaters, die jetzt in der Stadthalle Castrop-Rauxel ihre Uraufführung erlebte, verweist mit einem an die schwarzen Wände geschmierten „Kinderlied“ darauf: „Warte, warte nur ein Weilchen…“ (Ausstattung: Manfred Kaderk).

Hamann war ein Vorbild für M

Doch anders, als dort notiert, geht es in dem gruseligen Liedchen nicht allgemein um den „schwarzen Mann“, sondern um Fritz Hamann, den Hannoveraner Serienmörder von 24 Knaben und jungen Männern, der dafür zum Tode verurteilt und 1925 hingerichtet wurde. Das gruselige Thema fasziniert die Massen, und in Castrop singen sie es auf der Bühne, ausgelassen, gar zur Polonaise.

Der Film bleibt erkennbar

Die Polonaise aber ist eher ein Ausreißer; für den größten Teil des Abends folgt die Inszenierung brav der filmischen Vorlage, bis in manche altertümelnden Formulierungen hinein. Hier wie dort ist man beispielsweise noch „auf eine Zeitung abonniert“, was so ja kein Mensch mehr sagen würde.

Der blinde Luftballonverkäufer und der Mörder (Guido Thurk und Heiko Grosche) (Foto: Volker Beushausen/WLT)

Szene um Szene wird abgearbeitet, was Fritz Lang damals auf die Leinwand brachte: Die Geschichte eines Störers, den die Polizei ebenso unschädlich machen will wie die vorzüglich organisierte Verbrecherschaft der Hauptstadt, deren kriminelle Aktivitäten unter der hektischen Fahndungsarbeit der Polizei leiden. Die Kriminellen fangen den Mörder, stellen ihn vor ein Tribunal, und erst in letzter Sekunde verhindert die Polizei einen Lynchmord; dem Gesetz ist Genüge getan, doch auf beunruhigende Weise ging es im Ganoven-Prozess um „wertes“ und „unwertes“ Leben eines Täters, postuliert der Film eine gewisse Gleichrangigkeit von Ganoven und Staatsgewalt, die beide mit mehr oder weniger Legitimation ihr Ding machen. Die Nazis nahmen, wie man weiß, solche gesellschaftlichen Unmutsäußerungen der Weimarer Republik dankbar auf und machten sie zu Bestandteilen ihrer Ideologie.

Kinderbälle auf der Bühne

Meistens freut man sich ja, wenn Stücke und Vorlagen im Theater erkennbar bleiben; hier jedoch hätte in der Regiearbeit (Markus Kopf) gern ein bisschen mehr Gewichtung sein können, etwas mehr energische Inszenierung. Szene für Szene treibt die Geschichte ihrem Ende zu, und was der Film etwa in furiosen Gegenschnitten erzählt, reduziert sich auf der Bühne zu laut vorgetragener Erregtheit.

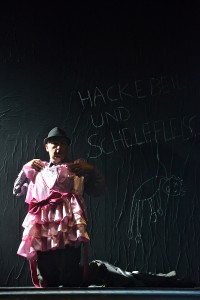

Dabei fängt die Bühnenfassung vielversprechend an, wenn zunächst nur einige rote und blaue Kinderbälle aus der düsteren, verwinkelten, vollgekritzelten Kulisse rollen, wenn Menschen eilig durch das Bild huschen und offenbar nicht erkannt werden wollen und auch noch, wenn Passanten von einer hysterischen Menschenmasse gestellt und der Kinderschändung bezichtigt werden.

Der Conférencier weckt Erwartungen

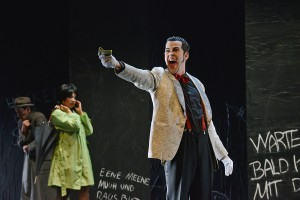

Auch die Einführung eines öligen „Conférenciers“, den der Film nicht vorsieht und dem Thomas Zimmer mit viel Einsatz Kontur verleiht, erscheint zunächst sinnhaft, übernimmt er doch Teile der filmischen Erzählung wie etwa einige Telefonmonologe, die auf der Bühne sicherlich äußerst steif wirken würden.

Die große Kindermördershow denn also? Warum nicht, wenn es das Thema trifft. Vielleicht hätte man zudem einen ehemaligen Bundeskanzler auftreten lassen sollen, der etwas von „Wegsperren, und zwar für immer“ knurrt.

Doch leider bleibt diese Inszenierung nicht nur gänzlich ironiefrei, sondern sie glaubt erkennbar auch nicht an die eigene Idee von der peppig moderierten Bühnenunterhaltung. Die Auftritte des Conférenciers, die zu Beginn spielbestimmend sind, reduzieren sich bald schon stark und machen dem schlichten Nachspiel Platz. Es fällt schwer, darin ein Konzept oder eine Regieidee zu erkennen.

Überzeugendes Ensemble

Der munter aufspielenden Darstellerriege ist zu danken, dass dieser Theaterabend trotzdem eher in angenehmer Erinnerung bleibt. Samira Hempel macht vor allem als berufspolitisch engagierte Hure (wieder einmal) eine gute Figur, Burghard Braun, wenngleich seinem filmischen Vorbild Gustaf Gründgens nicht eben aus dem Gesicht geschnitten, ist ein überzeugender „Schränker“. Pia Seiferth und Vesna Buljevic wissen in verschiedenen Frauenrollen (Frau Beckmann, Wirtin u.a.) ebenso für sich einzunehmen wie Guido Thurk als Bettler und Bülent Özdil als Kommissar Lohmann. Heiko Grosche schließlich ist der Mörder, die Idealbesetzung geradezu für den netten Nachbarn von nebenan, dem niemand so etwas zutrauen würde.

Herzlicher Applaus.

- Weitere Aufführungstermine:

- 14.12.2015 20.00h Versmold Aula der Hauptschule

- 17.01.2016 18.00h Hameln Theater

- 26.02.2016 20.00h Dormagen Gymnasium

- 02.03.2016 19.30h Radevormwald Bürgerhaus

- 11.03.2016 19.30h Witten Saalbau

- 13.03.2016 19.00h Herford Stadttheater

- 14.03.2016 19.30h Bottrop Josef-Albers-Gymnasium

- 14.04.2016 19.30h Rheine Stadthalle

- 26.04.2016 20.00h Heinsberg Stadthalle-Begegnungsstätte

- 04.05.2016 19.30h Bad Oeynhausen Theater im Park

- www.westfaelisches-landestheater.de