Mit Igor Strawinsky im Knochenstaubland – die Ruhrtriennale zermalmt das „Sacre“

Auf der Bühne rieselt’s Knochenstaub, aus der Konserve tönt das „Sacre“. Foto: Wonge Bergmann/Triennale

Es gibt Momente im Leben eines Kritikers, die entpuppen sich letzthin als verlorene Zeit. Wir haben es gerade erfahren, in einer Vorstellung der Ruhrtriennale. Annonciert wurde die Produktion, zu sehen in der Duisburger Gebläsehalle, in seltsamer Verkehrung der Urheberschaft. „Romeo Castellucci: Le Sacre du Printemps, Choreografie für 40 Maschinen mit Musik von Igor Strawinsky“ lautet der genaue Titel. Das lässt einiges erahnen, allein, es kommt noch schlimmer.

Ein Blick auf den Besetzungszettel nämlich verrät, dass Scott Gibbons für den „Sound“ verantwortlich ist. Und dass die „Aufnahme“ (des Sacre) von MusicAeterna stammt, unter dem Dirigenten Teodor Currentzis. Kurzum: Wir hören das Stück aus der Konserve. Kein Orchester, nirgends. Nun, der Klang ist immerhin raumfüllend, in den Holzbläserpassagen nimmt er uns sanft in die Arme, die attackierenden Schlagwerk-Bruitismen wiederum scheinen die Mauern zu sprengen. Doch je mehr sich die Musik in Bassregionen begibt, tönt’s mulmig und matschig.

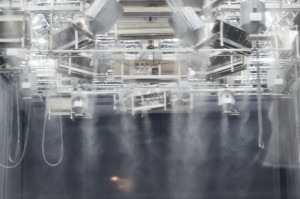

Geschuldet ist dies allein dem Konzept Castellucis. Denn 40 Maschinen so zu programmieren, dass sie punktgenau mit der Musik agieren, ist live schlicht unmöglich. Jede kleine Verzögerung im Orchester würde dazu führen, dass alles aus dem Ruder läuft. Worum aber geht es? Um Knochenstaub. Der aus Behältnissen, kleinen bauchigen Speißtrommeln oder rechteckigen Kästen, schießt, herausrieselt, sich über die Bühne ergießt. Eine Plexiglasscheibe trennt Publikum und Materie, husten muss hier keiner, immerhin.

Die Sache wird indes noch skurriler. Wenn sich, im 2. Teil des Stückes, die archaische Musik durch den Raum wälzt oder die schneidenden, hochkomplexen Rhythmen sich ins Gehör meißeln, ist Schluss mit Maschinentanz. Ein weißer Vorhang verdeckt die Szenerie, auf den Sätze über Beschaffenheit und Verwendung von Knochenstaub projiziert werden. Das „Sacre“ zur Hintergrundmusik degradiert, im Dienste der Bildung auf VHS-Niveau.

Was das soll? Originalton Castellucci im Programmfaltblatt: „Das Opfer, auf das Strawinsky anspielt, ist … das Menschenopfer. Im Laufe der Geschichte ist es dem Menschen unmöglich geworden, seinesgleichen zu opfern … Der Knochenstaub verweist auf eine industrielle Vorstellung vom Opfer. Hier gedenken wir ‚den Tieren’, die – zu Tausenden – ohne Opferritual zur Schlachtbank geführt werden, ohne dass über ihren Tod Rechenschaft abgelegt wird“. Es ist sagenhaft.

Am Ende applaudiert das Publikum – ja, wem eigentlich? Den Programmierern, unsichtbaren Musikern, oder vielleicht den armen Teufeln im weißen Schutzanzug mit Atemmasken, die sich daran machen, das ganze Knochenzeugs wieder wegzuschaufeln? Wir indes rufen dieser Art von Kunst zu: „Aber der Kaiser ist ja nackt“ – viel Getue, nichts dahinter. Blanker Unfug.