Der Mensch zwischen Tieren und Robotern: Windungsreiche Münsteraner Schau rund ums Gehirn

Es gibt keinen Grund zur darwinistischen Überheblichkeit: Im Vergleich zu den Tieren hat der Mensch gar nicht so furchtbar viele exklusive Anlagen. Mit solchen Erkenntnissen lehrt die neue Münsteraner Ausstellung „Das Gehirn. Intelligenz, Bewusstsein, Gefühl“ auch etwas Bescheidenheit oder gar Demut.

Gleich am Beginn steht das größte Exponat, ein veritables Londoner Taxi aus den 1970er Jahren, in das man auch einsteigen soll. Nanu? Was hat das mit dem Gehirn zu tun? Nun, hier erfährt man, dass angehende Taxifahrer, die sich den komplizierten Londoner Stadtplan einpauken, nachhaltig von der Mühsal profitieren. Anschließend sind die Hirnbereiche, die mit Orientierung zu tun haben, deutlich ausgeprägter als vorher. Eine frohe Botschaft, übrigens auch und gerade für ältere Probanden.

Die drei Ausstellungsmacherinnen (von links): Julia Massier, Nicola Holm und Lisa Klepfer mit dem größten Exponat, einem original Londoner Taxi. (Foto: LWL/Steinweg)

Imposante Fülle der Exponate

Im LWL-Museum für Naturkunde werden 1200 Quadratmeter Ausstellungsfläche mit 770 Objekten rund ums Thema Gehirn „bespielt“. Damit ist es deutschlandweit die bei weitem größte Ausstellung zu dieser Materie. An über 60 Medienstationen können Besucher(innen) weiterführende Informationen sammeln oder ihre kognitiven Fähigkeiten erproben, sich jedenfalls zum Nachdenken und Nachfühlen anregen lassen. Zwei bis drei Stunden Zeit sollte man möglichst mitbringen, um die Fülle halbwegs auszuschöpfen. Aber gemach! Die Schau dauert beruhigende 16 Monate.

Ausgestopfte Tiere, die man gemeinhin in Naturkundemuseen erwartet, sind hier auch reichlich zu finden, doch sind sie nicht das Eigentliche, sondern dienen eher als sinnfällige Dekoration. Der themengerecht windungsreiche, ansprechend gestaltete Rundgang führt in etliche Bereiche, die man mit dem Gehirn assoziiert.

Da geht es zunächst um anatomische Voraussetzungen und Entwicklungen, sodann um natürliche und künstliche Intelligenz, Wahrnehmung, Gefühle, Ich-Bewusstsein, Schlaf und Traum, psychische Erkankungen, Drogen und schließlich um Verhaltenssteuerung (Stichwort „Gehirnwäsche“) des für allerlei Einflüsse empfänglichen, ja anfälligen Organs. Überhaupt erweist sich die Schau keineswegs als rein naturkundlicher Streifzug, sondern als Unterfangen, das weit in psychosoziale Sphären reicht.

MM7 Selector mit der groben Mechanik

Das eingangs erwähnte Taxi ist dabei nicht das einzige auffällige Exponat. Da wäre zum Beispiel KIM, ein Roboter mit 3D-Kamera und ausgeklügelter Sensorik (Kostenpunkt rund 40.000 Euro), der leise auf Rollen durch die Räume gleitet, zielsicher zu bestimmten Exponaten hinführen und sie einigermaßen eloquent erklären kann. Er wirkt in gewissen Momenten freilich noch etwas störrisch. Aber keine Angst: Er fährt einen nicht um, sondern bremst stets rechtzeitig! Das hat ein ähnliches Exemplar auch schon in der Dortmunder Arbeitswelt-Ausstellung DASA bewiesen.

KIM steht übrigens für „Künstliche Intelligenz im Museum“. Einer seiner frühen Vorläufer, der Maschinenmensch MM7 Selector, ist gleichfalls zu bestaunen. Das ziemlich ungeschlacht aussehende Monstrum wurde bereits 1961 vom Visionär Claus Christian Scholz-Nauendorff entwickelt, ist aber kein echter Roboter im heutigen Sinn. Es wollte sozusagen erst einer werden und musste sich noch mit grober Mechanik begnügen.

Früher Vorläufer heutiger Roboter: der „MM7 Selector“, eine kybernetische Maschine von 1961. (Foto: © Technisches Museum Wien)

Daran knüpfen sich Fragen nach dem heutigen Stand der Robotertechnik. Man ist drauf und dran, ihnen beizubringen, angemessen auf menschliche Mimik und somit auf Emotionen einzugehen – vielleicht zeichnet sich da eine (Neben)-Lösung im Pflegebereich ab? Gleichzeitig weckt derlei Fortschritt natürlich auch Ängste: Werden wir Menschen eines (nicht so fernen?) Tages in die hinteren Reihen rücken und von Robotern nicht nur entlastet, sondern regiert werden?

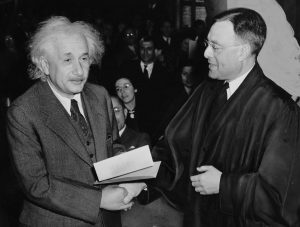

Zwei Schnittproben von Einsteins Hirn

Zurück zur Natur: Gibt es äußere Merkmale für besonders kluge Gehirne? Schon vorab wurden zwei Exponate besonders beworben, nämlich in einer Art Schrein präsentierte, haudünne Schnitte durchs Gehirn des Genies Albert Einstein, die aus einem Museum in Philadelphia (USA) eingeflogen wurden. Freilich hat keiner der vielen, vielen Hirnforscher, die solche Schnitte untersuchen durften, bisher spezielle physische Merkmale der überragenden Intelligenz Einsteins nachweisen können – wie denn überhaupt dieses Fachgebiet immer noch und immer wieder Rätsel bereithält. Auch das kann man eher beruhigend finden.

Nebenbei bemerkt: Zur Pressekonferenz lag auf jedem Stuhl u. a. ein Stück Seife in Form eines Gehirns. Die morbide kleine Morgengabe war mit einem Zettel versehen, auf dem „Gehirnwäsche“ stand. Beim Museumsträger, dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), hat man offenbar schwarzen Humor.

Etwas gruselig kann einem auch in der geheimnisvoll abgedunkelten „Galerie der Gehirne“ zumute werden. Hier sind gleich 71 echte, in Gläsern konservierte Hirne verschiedener Lebewesen zu sehen, die frappierende anatomische Vielfalt reicht von Frosch und Fledermaus bis zum Elefanten. Die allermeisten Beispiele stammen aus der umfangreichen „Edinger-Tiergehirnsammlung“. Sie werden ergänzt durchs Gehirn und das filigran verzweigte Nervensystem eines Berberaffen, präpariert vom nicht ganz unumstrittenen Plastinator Gunther von Hagens.

Die Wahrnehmung eines Elefanten

An einer anderen Station kann man sich – ein wenig – hineinversetzen in die Wahrnehmung diverser Tiere, die ja ganz andere Farbspektren und Tonfrequenzen aufnehmen können. Auf einer Vibrationsplatte stehend, kann man etwa das Sensorium eines Elefanten nachempfinden, der höchst sensibel auf geringste Erderschütterungen reagiert. Grotesk wirken jene Menschen- und Tiermodelle, deren tastempfindlichste Körperstellen entsprechend optisch vergrößert wurden. Deshalb hat die scherzhaft so genannte „Homunculine“ riesige Finger. Und das Kaninchen… Aber sehen Sie selbst!

Sogar ein kleines, unscheinbares Bild von Pablo Picasso ist zu sehen, daneben vom Computer programmierte „Kunst“ – und die Hervorbringung eines Schimpansen, der angeblich nach und nach sogar einen „Stil“ entwickelt haben soll. Das bodenlose Fass, was nun Kunst und wer ein Künstler sei, will das Museum mit diesem Arrangement eigentlich nicht aufmachen. Zu erwarten steht jedoch, dass die einen oder anderen Betrachter dies trotzdem tun.

Auch Tiere berauschen sich

Man kann längst nicht alles erwähnen, so vielfältig und reichhaltig ist diese Ausstellung. Schon beim zügigen Rundgang lassen sich einige erstaunliche Einsichten gewinnen. So etwa die, dass nicht nur Menschen (allerdings erst mit etwa 18 Monaten), sondern auch manche Tierarten ein rudimentäres Ich-Bewusstsein entwickeln und sich selbst von anderen Exemplaren ihrer Spezies zu unterscheiden wissen. Ihnen ist offenbar auch vor dem Spiegel klar, dass sie sich selbst sehen. Und dabei reden wir nicht nur z. B. über Affen, Delfine und Hunde, denen man das wohl zugetraut hat, sondern beispielsweise auch über Schweine.

Dass Tiere ängstlich oder aggressiv sein können, weiß man. Die Ausstellung begibt sich darüber hinaus auf die aussichtsreiche Spur der Vermutung, dass sie auch ein (etwas anders gelagertes) Gefühlsleben haben. Noch in einer weiteren Hinsicht verhalten sich Tiere wie Menschen, sie berauschen sich nämlich ganz gezielt mit allerlei „Drogen“. So bevorzugen manche Arten Rauschpilze oder Mohn, andere wiederum pfeifen sich das Sekret von Tausenfüßlern ‚rein, um es mal salopp zu sagen. Da gerät ihr Gehirn gleichsam ins Schwirren, Schwanken und Tanzen.

„Das Gehirn. Intelligenz, Bewusstsein, Gefühl.“ LWL-Museum für Naturkunde, Münster, Sentruper Straße 285 (neben dem Allwetterzoo). Vom 29. Juni 2018 bis zum 27. Oktober 2019. Geöffnet Di bis So 9-18 Uhr. Eintritt 6,50 Euro (Erwachsene), 4 Euro (Kinder), 14 Euro (Familien).

Weitere Infos: www.das-gehirn.lwl.org