Vokale Spitzenklasse: Händels Oratorium „Theodora“ mit Joyce DiDonato in der Philharmonie Essen

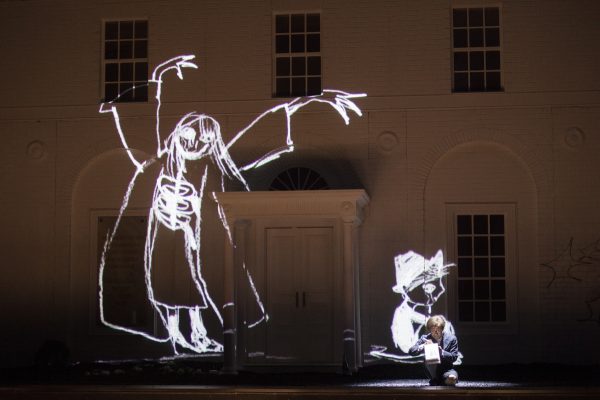

Joyce DiDonato als Irene in Georg Friedrich Händels

„Theodora“ in der Philharmonie Essen. Foto: Sven Lorenz

Wien, Paris und am Ende Essen: Die Philharmonie war Endstation einer Fünf-Städte-Tournee von Orchester und Chor „Il Pomo d’Oro“ unter Maxim Emelyanychev und einer luxuriös besetzten Solistenriege, an ihrer Spitze Mezzosopran Joyce DiDonato. Nach dreidreiviertel Stunden erlesener Musik von Georg Friedrich Händel gab es begeisterungsfrischen Jubel.

Joyce DiDonato, die zuletzt im Juni dieses Jahres mit einem Lied- und Arienabend in Essen zu Gast war, präsentiert sich diesmal ähnlich vollendet in der Kunst, die Affekte und Subtilitäten der Vokalmusik des 18. Jahrhunderts zu gestalten. In Händels „Theodora“ geht es nicht um Koloraturenprunk und den Rausch jäher Leidenschaften. Das 1750 uraufgeführte Oratorium beschreibt das Martyrium einer standhaften jungen Frau in der diokletianischen Christenverfolgung am Ende des dritten Jahrhunderts.

Händel erfindet dazu über weite Strecken eine intime, verinnerlichte, komplex durchgearbeitete, aber allen äußeren Effekten abholde Musik. Nicht das, was seine Zeitgenossen erwartet hatten: „Theodora“ war ein krachender, für Händel schmerzlicher Misserfolg. Er zählte die Geschichte mit ihrem düsteren Ausgang – Theodora und ihr Geliebter Didymus gehen „zerstört von unglücklicher Standhaftigkeit“ ihrer Hinrichtung entgegen – zu seinen besten Werken. Heute legt der historische Abstand einen Grund nahe: Händel nähert sich bereits der „Empfindsamkeit“ der nächsten Generation, schafft also ein „modernes“ Werk, das wohl die Erwartungen seines Publikums irritiert hat. Dass Händel eine christliche Heiligengeschichte zum Sujet gewählt hat, mag dazu zusätzlich beigetragen haben.

Brutale Staatsmacht, widerlicher Wohlstand

Was war die beklagte „Standhaftigkeit“? Theodora weigert sich, die verordneten Opfer für Jupiter zu leisten, und der römische Statthalter Valens erklärt klipp und klar alle, die den Staatskult – aus welchen Motiven auch immer – nicht mittragen können, zu Feinden des Kaisers. Theodora soll an den „üblen Ort, an dem Venus ihre Hof hält“ gebracht werden, als Prostituierte, wie Valens ohne Umschweife erklärt. Und sollte sie dort nicht fügsam sein, wisse er schon ein paar der schäbigsten seiner Gardisten, die mit lüsternem Vergnügen über ihre Züchtigkeit triumphieren werden. Er droht also mit einer Massenvergewaltigung. Ein Befreiungsversuch misslingt, weil Theodora nicht bereit ist, ihren Retter Didymus an ihrer Stelle sterben zu lassen.

In den Texten der 72 Nummern hat Librettist Thomas Morell nicht nur ein bemerkenswertes Plädoyer für die Gedanken- und Glaubensfreiheit eingestreut („Sollten wir nicht den frei geborenen Geist des Menschen frei belassen?“) und Gnade, Wahrheit und Liebe als Quell jeden Glücks qualifiziert. Er lässt auch indirekt Kritik an der staatstragenden Rolle der Religion zu – der König ist gleichzeitig Oberhaupt der anglikanischen Kirche –, und er stört die Idealisierung des römischen Imperiums, das die aufgeklärten politischen und philosophischen Geister der Epoche als Vorbild für das britische Empire sahen. In „Theodora“ ist die römische Staatsmacht barbarisch und brutal. Kaum auf Gefallen bei Händels Publikum dürfte auch die Attacke auf den Wohlstand gefunden haben: Irene, Theodoras Gefährtin erklärt „prosperity“ durch das Pathos der Musik unterstrichen zur Nährmutter widerlicher Leidenschaften und übler Neigungen.

In dieser wunderbaren Arie („Bane of virtue“) gestaltet Joyce DiDonato den Gegensatz von leerer Befriedigung und erfülltem Glück allein mit der Vielfalt ihrer stimmlichen Mittel: mit feinen Differenzierungen in der Dynamik, mit Akzenten durch die Farben der Töne, mit einem Spektrum von vibratoarmer Helle bis zu einem gesättigten, vital vibrierenden Leuchten. Damit ist sie den weißgekalkten, geradegezogenen, kopfverankerten Stimmchen, die oft als vorbildhaft „barock“ gepriesen werden, grundsätzlich überlegen. Ihre ausgereifte, den beschriebenen Idealen des Belcanto nahekommende Stimme verströmt jene kunstvolle Natürlichkeit, die mit leichter, aber substanzvoller Tonproduktion und unverkrampfter Emission vergessen lässt, wie viel Disziplin und Mühe dazu gehört, ein solches Niveau zu erreichen und zu halten.

Große Kunst, kontrolliert und reflektiert

Aber der Lohn ist süß: So kann DiDonato in der Arie „As with rosy steps the morn“ das rosige Morgenrot als Widerschein ewigen Lichtes in allen Piano-Schattierungen aufgehen lassen und mit einer schwebend-ätherischen Kadenz abschließen. Große Kunst, so kontrolliert und reflektiert gesungen wie aus dem inneren Impuls des Gedankens heraus gestaltet. Auch das Air „Defend her, Heav’n“, eigentlich ein Gebet um Beistand für die angefochtene Theodora, kleidet Joyce DiDonato in verhaltenen Klang, intensiviert mit diskretem Vibrato. In solchen Momenten zeigt auch der Dirigent Maxim Emelyanychev, wie er die Sänger atmend trägt statt sie in Tempo oder Metrum zu dominieren.

Debüt an der Met und bald Premiere an der Scala: Lisette Oropesa als Theodora in der Philharmonie Essen. Foto: Sven Lorenz

In der Titelrolle von Händels vorletztem Oratorium ist die in New Orleans geborene Lisette Oropesa zu hören. Sie debütierte bereits mit 22 Jahren an der Metropolitan Opera New York als Susanna in Mozarts „Nozze di Figaro“ und spannte ihre Karriere über die Scala (Verdis „I Masnadieri und jetzt Bellinis „I Capuleti e i Montecchi“) und Paris (Marguerite in Meyerbeers „Les Huguenots“) bis Covent Garden (Donizettis „Lucia di Lammermoor“). Im März/April 2022 soll sie – nach einem Zarzuela-Programm in Madrid – Konstanze und Lucia an der Wiener Staatsoper singen.

Oropesa hat eine dunkel getönte, sinnlich-füllige Sopranstimme, die man eher mit dem Belcanto des 19. Jahrhunderts als mit Händel verbindet. Aber schon ihre Auftrittsarie, in der Theodora der „flatt’ring world“ zugunsten von „Gottes Verheißung“ Adieu sagt, offenbart eine vorzügliche Beherrschung des Tons und ein schmelzend flutendes Timbre, das weniger der präzisen Artikulation von Händels Musik entgegenkommt als ihren sinnlichen Qualitäten. In der flehentlichen Bitte, die „Angels, ever bright and fair“ mögen sie vor der Schmach der Prostitution bewahren, entfalten sich die Vorzüge dieses Singens frei und faszinierend. Die edle, beherrschte Tongebung Oropesas lässt allerdings nicht vergessen, dass ihre auf Vokale konzentrierte Artikulation dem Text nicht entgegenkommt.

Glanzvoller Ton, unverkrampfte Höhe

Mit Michael Spyres steht als Septimius ein ausgewiesener Spezialist für die Epochenwende vom 18. zum 19. Jahrhundert auf dem Podium, der mit Rossinis „Otello“ (derzeit in Gelsenkirchen zu erleben) beim Festival „Rossini in Wildbad“ auf sich aufmerksam machte und seither neben dem Belcanto auch das französische Repertoire für sich erschlossen hat. Er agiert stimmlich nicht so geschmeidig wie Joyce DiDonato, hat aber in der sicher-unverkrampften Höhe, in einer glanzvollen Mittellage und in unerschütterlicher Geläufigkeit alle Voraussetzungen, um Händels Musik souverän zu gestalten.

Solches gelingt auch dem Bariton John Chest als mitleidlos zynischem Römer, auch wenn er eher eine robust feste Tonbildung pflegt. Counter Paul-Antoine Bénos-Djian als von Theodora bekehrter römischer Offizier Didymus zeigt in elaborierten Rezitativen, wie er mit seiner ausgeglichenen, elegant geführten Stimme den Inhalt der Worte in Musik fassen kann. In der Tiefe funkelt sie wie golddurchwirkter Brokat, in der Höhe leuchtet der unforcierte Ton wie schimmernde Seide. Nur einzelne dunkle Vokale lösen sich manchmal aus der Kontrolle und wirken unvermittelt heftig.

Die 16 Sängerinnen und Sänger des von Giuseppe Maletto geleiteten Chors versetzen mit bravouröser Phrasierung und lupenreiner Intonation in pures Entzücken. So war zu hören, warum Händel den Chor „He saw the lovely youth“, der mit Verweis auf den von Christus auferweckten Jüngling von Naim dem bevorstehenden Martyrium eine hoffnungsvolle Perspektive gibt, dem „Halleluja“ aus dem „Messiah“ vorgezogen hat. „Il Pomo d’Oro“, erst im Juni 2021 mit Händels „Oreste“ in der Philharmonie, bewegt sich unter der agilen Leitung Emelyanychews auf gewohntem Niveau und gleicht einige pauschal klingende Momente in Händels schweifendem Streichermelos mit spritziger Präsenz und akzentuiertem dramatischem Zugriff aus. Ein Abend der vokalen Spitzenklasse, wie er nicht häufig zu erleben ist.

Die Philharmonie Essen war auch Ort einer Live-Aufnahme des Händel-Oratoriums, die demnächst auf CD erscheinen soll.