„Sprache lässt sich nicht mit Normen lenken“ – Zum Tod von Martin Walser: Erinnerung an zwei Gespräche mit dem Schriftsteller

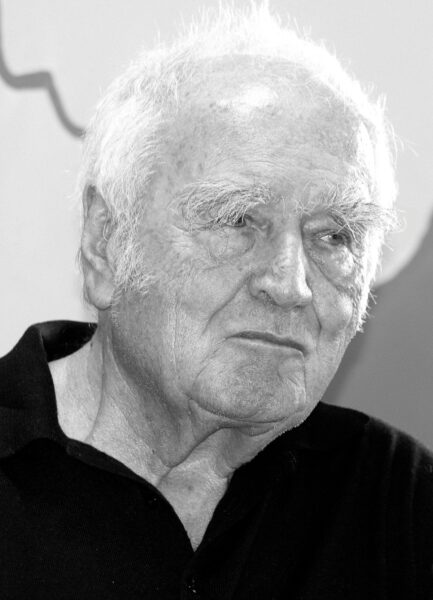

Martin Walser am 10. Oktober 2013, Frankfurter Buchmesse. (Foto: Wikimedia Commons / Lesekreis, Heike Huslage-Koch). Lizenz: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Schon seit seinem Roman „Ehen in Philippsburg“ (1957), der die gesellschaftlichen Verhältnisse der 1950er Jahre auf den Begriff brachte wie kein anderer, war der Schriftsteller Martin Walser einer der wichtigsten Protagonisten der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur. Jetzt ist er ist mit 96 Jahren in seinem Haus am Bodensee gestorben. Aus diesem traurigen Anlass hier noch einmal der Wortlaut zweier Gespräche, die ich 1996 und 1998 mit ihm führen durfte. Zunächst der Text von 1996:

_____________________________________

Dortmund. Mit seinem Roman „Finks Krieg“ hat Martin Walser (69) tiefen Einblick ins Innenleben eines Ministerialbeamten gegeben, der im Zuge eines Regierungswechsels auf einen minderen Posten abgeschoben wird. Dieser Fink, einer wirklichen Person nachgebildet, aber literarisch zur Kenntlichkeit gebracht, wird zum angstgepeinigten Kämpfer für sein Recht. Walser stellte das bei Suhrkamp erschienene Buch jetzt mit einer Lesung im Dortmunder Harenberg City-Center vor. Dort traf ihn die Westfälische Rundschau zum Gespräch.

Sie haben die vor wenigen Tagen publizierte „Frankfurter Erklärung“ mitunterzeichnet, einen entschiedenen Protest vieler Autoren gegen die Rechtschreibreform. Kommt das nicht zu spät?

Martin Walser: Ich hatte immer mein Leid mit dem Duden und mußte mich immer gegen Lektoren durchsetzen, die unter Duden-Diktat meine Manuskripte korrigiert haben. Mit nachlassender Energie habe ich immer auf meinen Schreibungen beharrt.

Nennen Sie uns ein Beispiel?

Walser: Mein Paradebeispiel ist „eine Zeitlang“. Ich hab‘ stets „eine Zeit lang“ in zwei Wörtern geschrieben. Der Duden verlangt es in einem Wort, was ja völlig unsinnig ist. Es stimmt weder historisch noch rational. Nach der neuen Rechtschreibung dürfte ich’s auseinander schreiben. Das ist für mich ein Fortschritt. Nur: Es ist eine autoritär ausgestattete Reform. Sie behebt einige Idiotien und installiert dafür andere. „Rau“ ohne „h“, da möcht‘ ich mal wissen, wer sich das ausgedacht hat…

Und wieso erheben Sie erst jetzt Einspruch?

Walser: Nun, weil Friedrich Denk (Deutschlehrer und Literatur-Veranstalter in Weilheim, d. Red.), der die Sache angeregt hat, mich jetzt befragt hat. Ich selbst hätte gedacht: Na, schön. Das ist gut, das ist blödsinnig – und hätte es dabei belassen. Weil ich sowieso nicht praktiziere, was im Duden steht. Schauen Sie: In meinem Roman „Brandung“ steht die Wortfolge „zusammenstürzender Kristallpalast“. Das müßte ich in Zukunft auseinander schreiben: „zusammen stürzender“.

Eine Sinnverfälschung?

Walser: So ist es. Hoffentlich sehen die Leute nun, daß solche Sprachnormen relativ sind. Vielleicht bildet sich gerade dann ein bißchen mehr Freiheit gegenüber den Regeln. Denn Sprache ist doch Natur – und sie ist Geschichte. Beides läßt sich nicht mit Normen lenken. Ich schreibe ja mit der Hand, folge einem rein akustischen Diktat in meinem Kopf. Wenn ich das nachher lese: Das ist so unorthographisch, so grotesk. Wenn ich Ihnen das zeigen würde, würden Sie sagen: „Das ist ein Analphabet.“ V und F geht da durcheinander wie „Fogel und Visch“. Schreibend ist man eben nicht auf Duden-Niveau.

Mal abgesehen von der Rechtschreib-Debatte: Ansonsten hat sich – Stichwort: Deutsche Einheit, die Sie früh und vehement befürwortet haben – die Aufregung um Sie ein wenig gelegt.

Walser: Zum Glück. Aber ich krieg‘ immer noch genug ab. Ein Rezensent hat geschrieben, er höre in „Finks Krieg“, in der politischen Tendenz „Marschmusik“. Seit der Diskussion um die Einheit haben die mich in diese Richtung geschickt, diese Arschlöcher! Der Peter Glotz empfindet in meinem Roman „dumpf-deutsche Fieberphantasien“. Ein anderer hat sinngemäß geschrieben: „Der Walser hat sich vom linken Kämpfer zum CSU-Festredner der deutschen Einheit entwickelt.“ Und das in einer Buchbesprechung.

Worte, die sich in Sie hineinfressen?

Walser: Ja, ja, ja. Ich wandere geistig aus d i e s e r Art von Gesellschaft aus. Ich will damit nichts zu tun haben, mit diesen Einteilungen – links, rechts. Mein Hausspruch lautet: „Nichts ist ohne sein Gegenteil wahr.“ In mir hat mehr als eine Meinung Platz. Ich hab‘ in den 70er Jahren erfahren, wie die Konservativen mit mir umgegangen sind. Damals hieß es: „Du bist ein Kommunist.“ Jetzt weiß ich, wie die Linken mit Andersdenkenden umgehen. Es ist noch verletzender. Und ich meine nach wie vor: Das größte politische Glück, das die Deutschen in diesem Jahrhundert hatten, ist diese Einheit. Die Misere steht auf einem anderen Blatt, aber sie hat Aussicht auf Behebung. Die Misere vorher war aussichtslos.

Und „Finks Krieg“, ist das der Roman über unsere politische Klasse?

Walser: Für mich ist es der Roman über einen leidenden Menschen. Übrigens war die Vorarbeit sehr quälend. Ich habe zwei volle Jahre Material studiert. Furchtbar. Immer nur notieren ist entsetzlich. Ein unguter Zwang. Ich bin auch nicht ganz gesund geblieben dabei. Ich habe manchmal gedacht: Vielleicht hört es überhaupt nicht mehr auf, vielleicht wirst du nie Herr des Verfahrens, vielleicht bist du nie imstande, frei zu schreiben. Mein neues Projekt hat deswegen gar nichts mehr mit Quellen und Recherchen zu tun. Es wird ein Buch über meine Kindheit – so, wie sie mir heute vorkommen möchte.

______________________________________________

…und hier der Text vom Oktober 1998:

Dortmund. Mit seinem Roman „Ein springender Brunnen“ hat Martin Walser (71) einen grandiosen Erfolg erzielt. Lesepublikum und Presse waren beeindruckt von dieser stark autobiographisch geprägten Geschichte einer Dorf-Kindheit in der NS-Zeit.

In die politische Diskussion geriet Walser durch seine am 11. Oktober gehaltene Frankfurter Rede zur Friedenspreisverleihung des Deutschen Buchhandels, in der er sich gegen allzu eingefahrene Wege der „Vergangenheitsbewältigung“ und gegen die „Instrumentalisierung von Auschwitz für gegenwärtige Zwecke“ wandte. Daraufhin warf ihm Ignatz Bubis (Zentralrat der Juden in Deutschland) „geistige Brandstiftung“ vor. Jetzt las Walser im Dortmunder Harenberg City-Center (Mitveranstalter: Westfälische Rundschau und Buchhandlung Krüger) aus seinem Roman. Bei dieser Gelegenheit sprach die WR mit ihm.

Haben Sie mit derart barschen Reaktionen auf Ihre Frankfurter Friedenspreis-Rede gerechnet?

Martin Walser: Natürlich nicht. Mit so etwas kann man nicht rechnen. Solche Wörter können einem ja vorher nicht einfallen, mit denen man da beworfen wird. Wenn mich jemand als „geistiger Brandstifter“ bezeichnet, dann ist das seine Sache. Ich kann das gar nicht kommentieren, weil ich es auch nicht verstehen kann. Und mich mit Rechtsradikalen wie Frey und Schönhuber zu vergleichen, weil die angeblich „auch nichts anderes sagen“… Da habe ich ein anderes Sprachverständnis.

Sind Sie verbittert?

Walser: Verbittert nicht, aber entsetzt. Ich bin doch kein Dauerobjekt für Beleidigungen! Zum Glück gab es ja auch unendlich viele andere Reaktionen, so wie noch nie. Das Thema hat sich noch lange nicht erledigt. Die Affäre wird in der Entwicklung dieses Themas in diesem Land eine Wirkung haben – welche, das bleibt abzuwarten.

Ihr Roman ist fast durchweg begeistert aufgenommen worden. Waren Sie erstaunt?

Walser: Mh. Das darf mich nicht erstaunen. Es hat mich unheimlich gefreut. Ich habe noch nie so rasch so viele briefliche Leser-Reaktionen bekommen. Ich war mir ja beim Schreiben des Romans eines gewissen Risikos bewußt. Es hat mich gerührt, daß die meisten meine Auffassung teilen, daß man auf diese Art über „damals“ schreiben kann.

Ein paar wenige Rezensenten haben moniert, Sie hätten die Schrecken des NS-Regimes nicht erwähnt.

Walser: Ja. Das ist absurd. Dieses NS-Regime kann auch auf andere Weise vorkommen, ohne daß das Stichwort „Auschwitz“ fallen muß. Wer das zu einem Pensum macht, zu einer Pflichtaufgabe, der muß damit rechnen, daß er nur Lippenbekenntnisse bekommt. Die meisten haben aber begriffen, daß in meinem Text die NS-Zeit präsent ist, so wie sie aus der Perspektive des Kindes Johann präsent sein konnte.

Was bedeuten Lesereisen für Sie? Eher eine Last oder eine Chance, vom Publikum etwas zu bekommen?

Walser: Ich mache solche Reisen vielleicht zu oft. Ich werd s sicher nicht mehr sehr lange machen, aber diesmal schon noch. Ich probiere den Text eben gerne in Sälen. Man weiß ja nie so genau, wie die Leute reagieren. Ich hatte es mir diesmal sehr schwer vorgestellt. Meine bisherigen, oft neurotischen Romanhelden habe ich pointiert dargeboten. Das hat den Leuten eingeleuchtet, da haben sie sich wiedererkannt. Jetzt hab ich diesen fünfjährigen Johann im Jahr 1932. Da war ich nicht so sicher, ob das überhaupt vorzulesen ist. Doch es geht, sehr gut sogar. Ich muß sagen: Die Leute in diesem Land sind einfach fabelhaft. Da redet man immer vom Fernsehen – und dann kommen Abend für Abend viele hundert Menschen zu den Lesungen und hören zu und reagieren unheimlich lebendig. Toll! Es gibt noch eine literarische Gesellschaft. Das hat kein bißchen abgenommen. Wer das Gegenteil behauptet, hat keinen Kontakt mit der Wirklichkeit.

Vielleicht sind Sie eine rühmliche Ausnahme?

Walser: Nein, nein. Drei meiner vier Töchter schreiben ja auch. Sehr verschieden voneinander – und keine wie ich. Eine von ihnen schreibt sogar viel schöner, poetischer und schwieriger als ich. Und doch macht sie bei Lesungen ähnlich gute Erfahrungen.

Eine erstaunliche Familie. Haben Sie Ihre Töchter Johanna, Alissa und Theresia als Kinder zum Schreiben angehalten?

Walser: Um Gottes Willen, nein. Nicht einmal zum Lesen. Es ist halt so gekommen. Außerdem ist die Sache nicht so heiter, wie sie klingt: Ich kenne den Preis des Schreibens. Man schreibt nicht, weil es einem gut geht. Im Gegenteil.

Eigentlich wollten Sie ja keine Interviews mehr geben.

Walser: Nun ja, diese Kommentierungs-Funktion wird einem „über“ – daß man immer seine eigenen Sachen auslegen soll. Im Gegensatz zum Interview kommt beim Roman keine bestimmte Meinung heraus. Ein Roman bewegt sich schwebend und landungsscheu…