Eisiger Schauer für Barbarossas Knochen: Verdi und Rossini zur Saisoneröffnung in der Philharmonie Essen

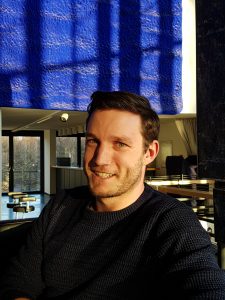

Der Dirigent Riccardo Chailly in der Philharmonie Essen. (Foto: Brescia e Amisano ©Teatro alla Scala)

Erfreulich, dass Riccardo Chailly mit Orchester und Chor des Teatro alla Scala beim Saison-Eröffnungskonzert der Essener Philharmonie einmal nicht den Schlager aller Chorschlager mitgebracht hat. Statt „Va pensiero“ aus Giuseppe Verdis „Nabucco“ eröffnen sie ihr Konzert mit italienischer Opernmusik von Verdi und Rossini mit einer mitreißenderen Hymne als dem „Gefangenenchor“: „Viva Italia“, der Einleitungschor aus Verdis vernachlässigter „La Battaglia di Legnano“.

Man spürt den Kampfgeist des Risorgimento, den Enthusiasmus der italienischen Einigungsbewegung: Ein „heiliger Pakt“, so heißt es, verbinde die Söhne Italiens (die Töchter waren damals nicht gefragt), mache sie zu einem Heldenvolk. Ein eisiger Schauer möge die Knochen des wilden Barbarossa durchfahren!

Viel eindringlicher als im „Nabucco“, der erst im Zuge der Auseinandersetzung mit den österreichischen Besatzern seinen nationalrevolutionären Anstrich erhielt, formuliert Verdi hier sein Ideal der Einigung Italiens. Die Ouvertüre zur „Schlacht von Legnano“, in der es um den Sieg der Lombardischen Städteliga über Kaiser Friedrich Barbarossa anno 1176 geht, ruft den unwirschen, roh-lapidaren Ton der Frühwerke auf, aber der lyrische Teil steht auf der Höhe der folgenden Opern „Luisa Miller“ und des bedeutenden, immer noch nicht gerecht geschätzten „Stiffelio“. Filigrane Bläser und hymnische Tutti, vom Scala-Orchester mit Saft und Sensibilität gespielt, tauchen Verdis Melodien in glühende Kantilenen; der Chor beginnt verhalten a cappella und steigert sich gegen den „wilden Barbarossa“ in schäumendes Forte. Ein fulminanter Auftakt!

Auch mit Vorspiel und Einleitungschor zur Oper „I due Foscari“ stellen Chailly und seine Ensembles ein Werk vor, das mehr Beachtung verdient hätte. Chailly hat es schon als junger Dirigent zum 200-Jahr-Jubiläum der Scala 1978 dirigiert und aus seinem Dornröschenschlaf erweckt. Der Chor „Silenzio, mistero“ fängt die unheimliche Atmosphäre eines nächtlichen Venedig ein, das nicht romantisch verbrämt, sondern ein düsterer Schauplatz von Verrat, Intrige und Lebensgefahr ist.

Weniger glücklich programmiert sind die anschließenden Ausschnitte aus „La Traviata“ und „Otello“. Die Chorstretta am Ende des Festes bei Violetta („Si ridesta in ciel l’aurora …“) eignet sich als Zugabe („Es ist Zeit für uns, zu gehen …“), hat aber als vorbeihuschendes Presto zu wenig Substanz, um für sich allein zu stehen. Auch die beiden Chöre der Wahrsagerinnen und der Stierkämpfer aus dem zweiten Akt, dem Fest bei Flora, sind mit ihrer prägnanten Rhythmik und ihrer koloristischen Melodik reizvolle Stücke, die ihre Wirkung aber eher im szenischen Zusammenhang als im Konzert entfalten. Ähnlich die Chöre aus „Otello“.

Leuchtender Klang und breites Ausdrucksspektrum

Dass die Sängerinnen und Sänger aus Mailand unter ihrem Direktor Alberto Malazzi einen leuchtend-kernigen Klang pflegen und selbst zwischen dem fahlen „sotto voce“ – der Meisterschaft halblauten Singens – und einem plastischen Pianissimo über ein breites Ausdrucksspektrum verfügen, bleibt unbestritten. Die Musiker des Scala-Orchesters wissen natürlich, wie sie einen Bogen spannen, wie sie Bläser und Streicher abmischen und wie in bläserbewehrten Tutti ein transparenter Klang bewahrt wird. Chailly hält stets einen Rest von Reserve aufrecht; so klingt das Vorspiel zu „La Traviata“ nicht depressiv-wehmütig, sondern resigniert-erhaben.

Dieses Ideal eines polierten, strahlenden, aber expressive Emphase meidenden Klangs kommt im zweiten Teil des Konzerts den Ausschnitten aus Gioachino Rossinis „La gazza ladra“, „Semiramide“ und seinem „Tell“ – hier in der italienischen Fassung als „Guglielmo Tell“ – entgegen. In der „Diebischen Elster“ sind die beiden kleinen Trommeln zwar am äußeren linken und rechten Rand des Ensembles positioniert, aber die Echo-Wirkung wird nicht realisiert. Die Dynamik bleibt gedämpft – somit spielt sich keine Szene ab, sondern die Musik bleibt auf Distanz.

Energie und Noblesse in Rossinis Chören

Die vordergründig malerische Ouvertüre zu Rossinis letzter Oper mag Chailly nicht dramatisch eindringlich aufladen. Im Orchester hat die Cello-Gruppe einen glänzenden Auftritt; auch die Holzbläser, namentlich die Flöten, verschlingen sich makellos in ihren melodischen Arabesken. Die finale Attacke wird weder im rhythmischen Biss noch in der Lautstärke vulgär übertrieben – das tut dem Stück gut. Wirkungsvoll gestaltet ist der Chor aus der 13. Szene der „Semiramide“, „Ergi omai la fronte altera, regio Eufrate“. Da lassen die Scala-Choristen die Nähe zu Verdi und damit die expressive Kraft Rossinis spüren; der wuchtige Chorklang hat Energie und Noblesse.

Auch der Chor der Schweizer aus der zweiten Szene des Dritten Akts von „Guglielmo Tell“ mit dem Wechsel von Soldaten und Frauen und dem Passo a tre für das Ballett ruft szenische Assoziationen hervor und verbirgt nicht, dass dieser Moment vor den Augen Geslers mit untergründiger Aggression aufgeladen ist, die sich im scheinbar so harmlos-folkloristischen Bordun der Männerstimmen artikuliert. Jubel des Essener Publikums für einen dankbaren Abend voller Italianità.

Große Orchester in Essen zu Gast

Die Philharmonie Essen startete mit diesem Konzert in eine neue Spielzeit, deren Programm weitere weltweit bedeutende Orchester wie das London Symphony Orchestra (5. Oktober), das Israel Philharmonic Orchestra (1. November), die Wiener Symphoniker (14. November) und das London Philharmonic Orchestra (4. Dezember) enthält. Zu Gast sind Dirigenten wie Daniele Gatti, Philippe Herreweghe, Marie Jacquot, Klaus Mäkelä, Sir Antonio Pappano, Raphaël Pichon, Petr Popelka, Sir Simon Rattle oder einer der Porträtkünstler der Saison, Maxym Emelyanychev.

Neben der Geigerin Carolin Widmann und der Jazz-Legende Nils Landgren gehört zum Quartett der Porträtkünstler auch der Dirigent Lahav Shani. Der Musikdirektor des Israel Philharmonic und designierte Chefdirigent der Münchner Philharmoniker geriet über seine künstlerische Tätigkeit Mitte September in die Schlagzeilen, als er und die Münchner Philharmoniker vom Flanders Festival in Gent in Belgien ausgeladen wurden. Als Grund wurde angegeben, der in Tel Aviv geborene, 36 Jahre alte Dirigent habe sich nicht eindeutig von der israelischen Regierung distanziert. Die Absage aus Sorge vor „emotional aufgeladenen Reaktionen“ wurde als Bankrotterklärung vor dem Terror und von Presse und Kulturszene weithin als kruder Antisemitismus gewertet.

Lahav Shani. (Foto: Marco Borggreve)

Auch die Philharmonie Essen stellte sich in einer Stellungnahme im Umfeld des Konzerts der Münchner Philharmoniker in Essen klar hinter ihren Porträtkünstler, der sich vielfach für Dialog und Versöhnung eingesetzt hat. Bei dem Konzert am 13. September in Essen distanzierte sich der belgische Premierminister Bart De Wever noch einmal öffentlich von der Entscheidung des Festivals van Vlaanderen.

Lahav Shani wird in Essen noch zwei Mal zu erleben sein: Am 1. November gastiert er mit dem Israel Philharmonic Orchestra mit Paul Ben-Haims Sinfonie Nr. 2 und dem Fünften Klavierkonzert Ludwig van Beethovens, gespielt von Igor Levit. Am 28. Februar 2026 steht beim Rotterdam Philharmonic Orchestra Richard Strauss‘ „Till Eulenspiegel“ auf dem Programm, dazu das Zweite Klavierkonzert Dmitri Schostakowitschs mit Shani in der Doppelrolle als Dirigent und Solist.