Theaterereignis und Gesamtkunstwerk: Giuseppe Spota inszeniert in Gelsenkirchen Glucks „Orpheus und Eurydike“

Constanze Jader als Orpheus und die MiR Dance Company in Glucks „Orpheus und Eurydike“. (Foto: Zoran Varna)

Es geht um Abschied, Verlust, Tod, um die Magie der Musik und die alles überwindende Kraft der Liebe: Christoph Willibald Glucks „Orfeo ed Euridice“ galt nicht umsonst bereits zur Entstehungszeit 1762 als ideale Wiederbelebung des antiken Theaters. In Gelsenkirchen hat Choreograf Giuseppe Spota das Gesamtkunstwerk zu seinem Abschied als Direktor der Tanzcompagnie inszeniert.

Für Gluck bedeutete die intensive Zusammenarbeit mit dem Dichter Ranieri de‘ Calzabigi, dem Choreografen Gasparo Angiolini und dem Bühnenbildner Giovanni Maria Quaglio eine einzigartige Chance. Er konnte die Musik zu einem Werk schaffen, in dem alle Aspekte des Theaters gleichwertig, eng verbunden und aufeinander bezogen realisiert werden konnten. Ein Konzept, das noch Richard Wagner und Hector Berlioz faszinierte und als „Reformoper“ in die Musikgeschichte einging.

Giuseppe Spota, seit 2019 Direktor der Dance Company des Musiktheaters im Revier, hatte sich 2020 bereits mit dem Orpheus-Mythos beschäftigt und mit seinem Ensemble Claudio Monteverdis Version auf die Bühne gebracht. Jetzt gestaltete er wie in einigen seiner Arbeiten zuvor auch Bühne und Kostüme, um Raum und Bewegung optimal aufeinander abzustimmen. Das ist voll und ganz gelungen.

Weltkugel oder Unterwelt

Giuseppe Spota. (Foto: Björn Heckmann)

Nach Spotas Entwurf hat Christopher Davies die Bühne konstruiert: eine hohe, nach vorne offene, grau-silbrige Kugelhälfte, mittig durch einen Spalt aufgebrochen. Er gibt den Blick frei auf einen leuchtenden Wasserfall, der sich in einen Feuerstrom verwandelt. Die monumentale Skulptur lässt viele Assoziationen zu: Eine gespaltene Weltkugel, der Krater der Unterwelt, die unüberwindliche Todesgrenze, die bösen Gräben von Dantes „Inferno“ oder eine Arena.

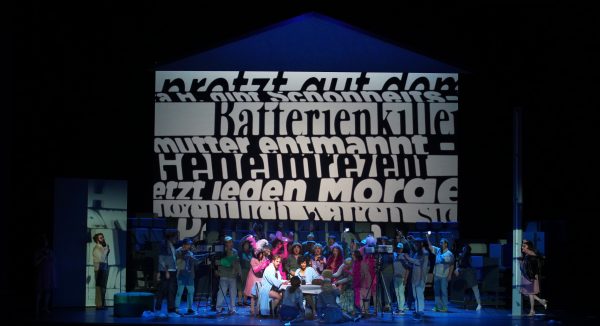

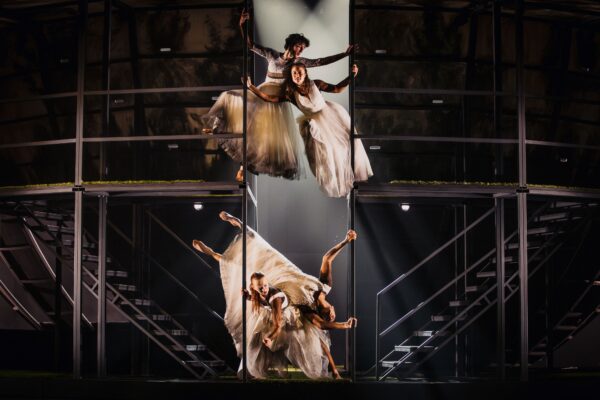

Wenn sich die Konstruktion dreht, fällt der Blick auf die stützenden Galerien der Rückseite. Spota füllt den Raum mit den Tänzerinnen und Tänzern seiner Truppe in weißen, am Saum verkohlten Brautkleidern. Sie vervielfältigen die Figur der Eurydike, die zunächst unauffällig auf einem Podest in halber Höhe der Kugelwand verharrt und sich dann allmählich aus der Schar der Tanzenden löst. Orpheus dagegen dominiert als einzelne Gestalt in weißem Anzug die Szene, unverkennbar die Hauptperson, deren Seelenregungen ebenfalls durch eine Gruppe von Tänzern verkörpert werden. Der Chor des Musiktheaters im Revier, straff artikulierend und mit kernigem Klang, kommentiert von den Seitenrängen und lässt im zweiten Akt die Furien und Geister wie aus einer anderen Sphäre erklingen (Einstudierung: Alexander Eberle).

Starke Symbole innerer Vorgänge

Expressive Kraft und Spannung fordernde Figuren: Die MiR Dance Company in Glucks „Orpheus und Eurydike“. (Foto: Zoran Varna)

Spota wandelt das statische Stück mit seinem ganz auf das Drama der Liebenden konzentrierten Verlauf zum lebendigen Theaterereignis. Das Tanzensemble, mal in voller Stärke, in intimen Szenen der Reflexion auch im pas de deux oder pas de quatre, illustriert nicht, sondern begleitet die Handlung in expressiven, Kraft und Spannung fordernden Figuren. Bewundernswert, wie fließend und geschmeidig die Tänzer die Bewegungsabläufe kontrollieren; atemberaubend, wie sie etwa eine Körperdrehung in der Luft, nur vom Fuß des Partners gestützt, mit Eleganz bewältigen. Wenn sich die Tänzer auf die ansteigende Kugelwand werfen, um den begehbaren Rundlauf auf halber Höhe zu erreichen oder zu erklettern, wird die Aktion zum starken Symbol innerer Vorgänge: Sehnsucht, Unerreichbarkeit, Vergeblichkeit, Verzweiflung.

Musikalisch hat Giuliano Betta das Heft in der Hand: Nach einer gehetzten Ouvertüre beruhigt sich das Tempo – und die Neue Philharmonie Westfalen glättet den zuvor durch störrische Bläsereinsätze aufgerauten Klang zu einem dezent bläserbetonten Gleichgewicht, in dem die Harfe als Soloinstrument – der Leier des Orpheus entsprechend – eine prominente Rolle spielt. Betta lässt das Orchester eher elegant als mit „historisch informiertem“ Schmirgel spielen. Indem er die Balance der Instrumente fein dosiert variiert, meidet er die „edle Einfalt“ des Gluck’schen Klassizismus, der gerne zu Langeweile führt.

Die drei Gesangspartien sind in Gelsenkirchen ansprechend besetzt: Constanze Jader hält mit einem kühl-dunklen Mezzosopran mit kernigem, aber nicht überzüchtetem Vibrato eine noble Distanz zu den existenziell aufwühlenden Schmerzen des Orpheus. Verzweifelt führt er den Kampf um die Kontrolle der schließlich alle Vernunft überwältigenden Emotionen beim Versuch, Eurydike aus der Unterwelt zu führen.

Misstrauen gegen glückliches Ende

Heejin Kim schärft das Profil der leicht in elegische Passivität abgleitenden Eurydike, die nicht verstehen kann, warum ihr geliebter Gatte auf die nonverbale Kommunikation durch den Blick verzichten muss. Diese Szene bis zur tödlichen Zuwendung Orpheus‘ gestaltet Spota mit den Sängern zum ergreifenden Höhepunkt seiner Inszenierung. Am Ende bleibt offen, ob Amors Eingriff in die Logik des Unglücks erfolgreich ist: Tamina Biber aus dem Opernstudio NRW verkündet mit leichter, strahlender Stimme den Triumph der Liebe über den Tod. Doch Orpheus und Eurydike bleiben getrennt – und man wünschte sich, die allgegenwärtige Skepsis gegen das „lieto fine“, das glückliche Ende, würde einmal der tröstlichen Botschaft weichen, dass die Liebe doch eine Chance habe.

Spota jedenfalls hat die Gunst der Stunde genutzt und Gelsenkirchen einen denkwürdigen Abschiedsabend beschert. Am 7. März 2026 wird er noch einmal als Choreograf zu erleben sein, wenn er einen der vier Teile des Tanzabends „Il Gran Finale“ gestaltet.

Weitere Vorstellungen: 14., 18. Dezember, 3., 25. Januar, 6., 22. Februar, 4. April. Karten im Internet oder telefonisch unter (0209) 4097 200.