Zwischen Popularität und Wagnis – der neue Spielplan des Dortmunder Theaters

Eine Dame und fünf Herren. Das Leitungssextett des Dortmunder Theaters gibt sich die Ehre zur Verkündung des neuen Spielplans. Ein 75 Minuten langer, sechsfach unterteilter Vortrag über Eckdaten, Produktionen, Programmprinzipien, über die Bedeutung des Hauses für die Stadt. Inklusive einiger dürrer Zahlen. Eine Pressekonferenz könnte spannender sein. Doch hinter allen Fakten verbergen sich interessante Details.

Bettina Pesch, geschäftsführende Direktorin des Theaters, ist die Herrin der Bilanzen. „Es geht wieder mal aufwärts“, verrät sie. 350.000 Euro Mehreinnahmen in allen Sparten, ein Auslastungsplus von 1,5 Prozent für die Oper oder plus 7 Prozent fürs Schauspiel seien Belege für solcherart Optimismus. Bezugsgrößen für diese Zahlen nennt sie nicht. Und Pesch muss konstatieren, dass die Stadt zwar die Tariferhöhungen 2013 fürs Personal ausgleicht, zudem aber einen Konsolidierungsbeitrag von 510.000 Euro einfordert. Dies gelte indes nur für die Saison 2013/14. „Weitere Einsparungen sind nicht machbar, sie gingen an die Substanz des Hauses“, sagt Pesch.

Wie die einmalige Konsolidierung aussehen soll, wo also ein Abzwacken noch möglich ist, bleibt offen. „Wir sparen nicht an der Kunst“ ist das Credo und dann verrät Pesch, sie habe auch ihre Tricks. Nun, abseits dieser sonderbaren Aussage bleibt festzuhalten, dass es im Musiktheater zwei Produktionen weniger geben wird: keine konzertante Oper, kein Werk der (klassischen) Moderne. Zwei Linien, die Intendant Jens-Daniel Herzog zu Amtsbeginn vorgegeben hat, sind erst einmal gekappt.

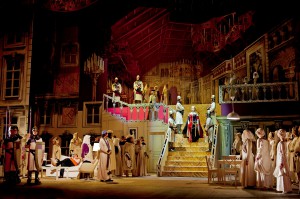

Immerhin: Im Doppeljubiläumsjahr zu Ehren von Richard Wagner und Giuseppe Verdi stehen zwei gewichtige Premieren an. Herzog selbst inszeniert „Don Carlo“ (Übernahme von Mannheim) und Schauspielchef Kay Voges wagt sich an den „Tannhäuser“. Eilig versichert er, es werde keine Nazis auf der Bühne geben. Andererseits wird betont, die Konstellation dokumentiere die gute Zusammenarbeit zwischen den Sparten des Dortmunder Hauses.

Insgesamt sei angemerkt, dass der Opernspielplan, um es dezent auszudrücken, populär ist. „Carmen“ und „La Cenerentola“, „Der Graf von Luxemburg“ und „Anatevka“ – Repertoire-Raritäten suchen wir vergebens. Dass Herzog Haydns Oratorium „Die Jahreszeiten“ dramatisiert, sei aber als Besonderheit durchaus erwähnt. Und dass sich die Junge Oper in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendtheater des „Carmen“-Stoffes annimmt, darf ebenfalls als Zeichen guter Nachbarschaft gewertet werden.

Neu im Boot der Nachbarn ist Gabriel Feltz als Chef der Dortmunder Philharmoniker. Er gibt sich sachlich, beschwört keine visionären Ideen, ja bremst sogar die Erwartungen. „Es gab Anfragen, ob die Philharmonischen Konzerte nicht wieder an drei Abenden stattfinden könnten“, sagt Feltz. Doch er wolle erst einmal in Dortmund ankommen. Dort wird er drei Opernpremieren dirigieren, fünf der zehn „Philharmonischen“ sowie diverse Sonder-, Jugend- oder Familienkonzerte. Das klingt nach gehöriger Präsenz, aber sein Vorgänger Jac van Steen war im Grunde nicht weniger fleißig. Gleichwohl hat die Stadt ihn unsanft aus dem Amt gedrängt. Pech gehabt.

Ein Glücksjunge hingegen ist Ballettdirektor Xin Peng Wang. Die Sparte ist beliebt, die Compagnie wird international beachtet, das Programm zeugt stets von üppiger Fantasie. Dementsprechend launig verkündet er die Premieren der neuen Saison als opulentes, schmackhaftes Mehrgangmenü. Und vor allem die Hauptspeise hat es in sich: Wang selbst setzt Ödön von Horváths „Geschichten aus dem Wiener Wald“ in Szene. Die Choreographie wolle Menschenschicksale zeigen in der so schönen wie geisterhaften Stadt Wien. Mit Musik von Johann Strauss und Alban Berg, also mit übersprudelnden, prachtvollen wie brüchigen, morbiden Klängen.

Hier der Blick nach draußen, sonst aber stets der Hinweis, dass das Theater als Ganzes sich in der Stadt verorten müsse. Was niemand so konsequent angeht wie Schauspielchef Kay Voges. Mit „Stadt der Angst“ will die Bühne das Ende der Leistungsgesellschaft einläuten – mit Hilfe einer Lichttherapie. Das klingt so kryptisch wie spannend. Ein Wagnis mit Intensität, denn an drei Tagen werden sechs Premieren, Vorträge und Diskussionen offeriert.

Andere Abgründe kommerzieller Art will wiederum Kristof Magnussons Komödie „Männerhort“ ausloten. Ein Blick auf weiblichen Shoppingwahn und die kleinen Fluchten des Mannes. Ein Spiel, das sich nur wenige Meter von Dortmunds Thier-Galerie ereignen wird, wie Voges eigens betont. Neben dem Premierenreigen – von „Peer Gynt“ bis „Der Elefantenmensch“ – setzt er auf Neues. Auf Stücke in türkischer Sprache (Kooperation mit Mülheim), auf Lesungen aus der Bloggerszene, auf eine Herbstakademie für Jugendliche.

Erste Adresse für diese Zielgruppe ist das Kinder- und Jugendtheater (KJT), das Andreas Gruhn nun in die 15. Spielzeit führt. In all den Jahren konnte er einen Publikumszuwachs von fast 26.000 auf 35.000 Besucher verbuchen. Eine Erfolgsgeschichte, die sich auch nach 2015 fortsetzen soll, wenn die Spielstätte an der Sckellstraße aufgegeben werden muss, wenn möglicherweise ein neues Domizil neben dem Schauspielhaus entsteht. Zunächst aber bietet die neue Saison acht Premieren – Stücke, in denen etwa die Themen Liebe und Sexualität, Mobbing oder virtuelle Kriegsspiele verhandelt werden. Märchenhaftes wird das Programm ergänzen, ein Werk soll in Kooperation mit dem Jugendclub produziert werden.

Ja, die Dortmunder Bühnen haben in der Spielzeit 2013/14 einiges zu bieten. Doch vor allem die musiktheatralische Abteilung ächzt unter den Altlasten schlechter Intendanzen, ringt um jeden Zuschauer. Die Auslastung in der Saison 2011/12 liegt hier bei gut 53 Prozent. Dass Intendant Jens-Daniel Herzog den Satz in die Runde wirft, „Die Stadt hat die Oper, die sie verdient“, ist Ausdruck trotzig-optimistischen Nachvornblickens. Andererseits: Eine Kommune, die Millionen in einen „Kulturleuchtturm“ namens U pumpt, dem Theater aber kalt lächelnd das Geld aus der klammen Kasse zieht, bekommt eben die Oper, die sie verdient.

Alles zum Programm der Spielzeit 2013/14 unter www.theaterdo.de