Krimi-Kult am Sonntag: Vor 50 Jahren wurde der erste „Tatort“ gesendet – Jubiläums-Doppelfolge aus Dortmund und München

Heute, 29. November, um 20.15 Uhr (und danach in der Mediathek) zu sehen: erster Teil der Jubiläums-Doppelfolge mit den „Tatort“-Teams aus Dortmund und München – hier eine Szene mit (v. li.) Peter Faber (Jörg Hartmann), Ivo Batic (Miroslav Nemec), Nora Dalay (Aylin Tezel) und Franz Leitmayr (Udo Wachveitl). (Bild: WDR / Frank Dicks)

Der 29. November 1970 sollte in die Fernsehgeschichte eingehen – aber das war damals noch alles andere als klar.

Die Idee des Fernsehredakteurs Gunther Witte, eine gemeinsame Krimi-Reihe der ARD-Fernsehanstalten unter dem Titel „Tatort“ zu produzieren, stieß zunächst auf wenig Interesse. Als das Projekt schließlich doch genehmigt wurde, war die Zeit zu knapp, um die ersten Folgen zu produzieren. Der Auftakt der Serie, „Taxi nach Leipzig“, war daher ein vom NDR bereits fertiggestellter Film.

Der frühere WDR-Fernsehspielchef und Tatort-Erfinder Gunther Witte beim Fototermin anlässlich des Jubiläums „40 Jahre Tatort“ 2010 in Hamburg vor dem Logo der meistgesehenen Krimireihe im deutschen Fernsehen. (Bild: ARD/Thorsten Jander)

Darin ermittelt Hauptkommissar Paul Trimmel aus Hamburg in einem deutsch-deutschen Mordfall. Der Schauspieler Walter Richter verkörpert den cholerischen Einzelkämpfer, bei dem Zigaretten und Cognac stets in Reichweite waren, zwischen 1970 und 1982 in elf „Tatort“-Folgen.

Der erste eigens für die Serie produzierte Film war „Kressin und der tote Mann im Fleet“ mit Sieghardt Rupp als Zollfahnder Kressin, ausgestrahlt am 10. Januar 1971.

Ein Straßenfeger der Siebziger

Schon bald zeigten die Zuschauerquoten, dass Wittes Konzept aufgehen sollte: markante Typen als Ermittler im Mittelpunkt der jeweiligen Folgen, realitätsnahe Fälle, regionale Verankerung im Sendegebiet der beteiligten Anstalten und ausgeprägtes Lokalkolorit. In den siebziger Jahren war der „Tatort“ mit seinem bis heute kaum veränderten Vorspann und seiner Titelmelodie von Klaus Doldinger ein „Straßenfeger“. Bis zu 25 Millionen Zuschauer saßen am Sonntagabend vor der Mattscheibe. Der Stuttgart-Krimi „Rot – rot – tot“ mit Curd Jürgens in einer Hauptrolle belegt den bisher nicht mehr erreichten Spitzenplatz: Am 1. Januar 1978 fieberten 26,57 Millionen Zuschauern mit, ob Kommissar Lutz (Werner Schumacher) die vermeintliche Mordserie an rothaarigen Frauen aufklären könne.

Nach Einführung des Privatfernsehens Mitte der achtziger Jahre sanken die Einschaltquoten. Dennoch gehört der „Tatort“ nach wie vor zu den meistgesehenen Fernsehserien in Deutschland. Zwischen sieben und über dreizehn Millionen Zuschauer werden pro Folge erreicht. „Fangschuss“ mit dem Ermittlerteam aus Münster erzielte 2017 mit 14,56 Millionen das beste Ergebnis seit 1992, als die Hamburger Episode „Stoevers Fall“ 15,86 Millionen Menschen vor die Flimmerkiste lockte.

Dortmund, Duisburg, Essen

Derzeit sind für den „Tatort“ 21 Teams sowie die beiden Einzelgänger Felix Murot in Wiesbaden (Ulrich Tukur) und Ellen Berlinger in Mainz und Freiburg (Heike Makatsch) in den Abgründen der Kriminalität unterwegs: Falke (Wotan Wilke Möhring) und Grosz (Franziska Weisz) haben seit 2016 das norddeutsche Revier rund um Hamburg übernommen; in München traten Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) das Erbe des Ur-Kommisars Melchior Veigl (Gustl Bayrhammer) an, der 1972 seinen Einstand mit „Münchner Kindl“ gegeben hatte.

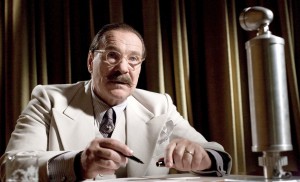

In Dortmund bewegen sich Jörg Hartmann als psychisch belasteter Hauptkommissar Peter Faber, Anna Schudt als seine Kollegin Martina Böhnisch, die junge, ehrgeizige Nora Dalay (Aylin Tezel) und der Neuling Jan Pawlak (Rick Okon) in den Spuren der legendären Ruhrgebiets-Kommissare Horst Schimanski (Götz George) in Duisburg und Heinz Haferkamp (Hansjörg Felmy) in Essen – beide gehören zu den beliebtesten Kommissaren der „Tatort“-Serie.

Der WDR lädt anlässlich des 50. „Tatort“-Geburtstags zum Wiedersehen mit Kult-Kommissar Horst Schimanski. Links Thanner und Schimanski (Eberhard Feik und Götz George) im unbearbeiteten Original der Folge „Duisburg-Ruhrort“, rechts die restaurierte und colorierte Nachbearbeitung in HD. (Bild: WDR/Bavaria/ D-Facto Motion)

Felmy wies in einem Interview darauf hin, dass bereits in der Figurenentwicklung versucht worden sei, Haferkamp ein bisschen persönlichen Background zu geben, damit der Kommissar für die Zuschauer nicht allein als Ermittler, sondern als Mensch interessant würde. Seine Vorliebe für Frikadellen habe er sich selbst ausgedacht. Sie mache die Figur „einfach liebenswerter, lebenswerter, menschlicher“. In 20 Fällen führte Haferkamp zwischen 1974 und 1980 ins damals noch typische Ruhrgebiets-Essen.

Die Schimanski-Folgen sind schon zur Zeit ihrer Erstausstrahlung Kult gewesen: Götz Georges unvorschriftsmäßige Eskapaden, seine rüde Sprache und seine Wutausbrüche, seine sensibel-nachdenklichen Momente und sein unwiderstehliches Lächeln, wenn er es mit einer schönen Frau zu tun bekommt, sind genauso legendär geworden wie die Schwerindustrie-Kulisse des Duisburg der frühen achtziger Jahre. Nicht zu vergessen Eberhard Feik als Christian Thanner, der so einige der chaotischen Aktionen von „Schimi“ wieder zurechtrückt.

Frauen als Ermittlerinnen gibt es übrigens erst seit 1978, als Nicole Heesters als Kommissarin Buchmüller in Mainz – für nur drei Fälle – ihre Arbeit aufnahm. Bis heute mit von der Partie ist Ulrike Folkerts als Lena Odenthal, die für ihr Debüt als „Die Neue“ am 29. Oktober 1989 in Ludwigshafen ihren Dienst angetreten hat. Heute gibt es nur noch fünf männliche Teams und – in Wiesbaden – Ulrich Tukur als Einzelkämpfer Felix Murot.

Kommissare als Persönlichkeiten

Das bisher jüngste Team hat im April 2020 einen der Ur-Schauplätze des „Tatort“ übernommen: Adam Schürk (Daniel Sträßer) und Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) haben in Saarbrücken in „Das fleißige Lieschen“ lange zurückreichende Verstrickungen entwirrt. Auch sie lassen die Zuschauer an ihrer persönlichen Geschichte und ihren individuellen Prägungen teilhaben – ein Konzept, das wohl für den anhaltenden Erfolg der Serie mitentscheidend ist: Das Interesse reicht über die Psychologie von Täterfiguren und ihre Beziehungsgeflechte hinaus. Die Kommissare rücken als Persönlichkeiten in den Mittelpunkt. Die Zuschauer kommen ihnen nahe, können ihre innere Entwicklung, ihre Probleme und Macken, ihre Stärken und Schwächen miterleben.

Aus der Schimanski-Folge „Schicht im Schacht“ von 2008: Noch am Tatort befragen Hunger (Julian Weigend, l.) und Hänschen (Chiem van Houweninge, m.) Heinz Budarek (Walter Gontermann, r.), ob er etwas gesehen hat. (Bild: WDR/Uwe Stratmann)

Die heftigen Diskussionen über die einzelnen „Tatort“-Folgen auf social-media-Kanälen wie Facebook und Twitter oder Internetseiten wie www.tatort-fans.de oder www.tatort-fundus.de zeugen davon, wie die wöchentlichen Krimis auch nach 1146 Folgen die Gemüter ihrer Fans bewegen. Die ARD hat zu „50 Jahre Tatort“ eigene Internet-Seiten erstellt und im Sommer ein Voting in elf Runden veranstaltet. 1.168.000 Stimmen wurden abgegeben, um den Lieblings-„Tatort“ zu wählen. 50 Fälle standen zur Wahl; unter den Gewinnern waren die Dortmund-Folgen „Tollwut“ (2018) und „Kollaps“ (2015).

Das Dortmunder Team hat auch die Ehre, die Jubiläums-Produktion gemeinsam mit den Münchner Ermittlern zu bestreiten: In dem zweiteiligen „Tatort“ geht es um eine italienische Familien-Pizzeria in Dortmund, einen Mörder aus München, Kokain-Geschäfte und die mafiöse „‘Ndrangheta“. Die erste Folge wird am heutigen Sonntag, 29. November um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt, die zweite am 6. Dezember. In der ARD-Mediathek sind die Filme dann noch sechs Monate lang abrufbar.

Der WDR bringt übrigens die 29 „Schimanski“-Folgen 2020 und 2021 zurück ins Fernsehen. Schon jetzt sind in der Mediathek elf Folgen verfügbar, der Klassiker „Duisburg Ruhrort“ allerdings nur noch für fünf Tage.