Jetzt wollen wir mal hoffen, dass der Frühling bald recht kunterbunt aufblüht. Denn solange draußen das Wetter dermaßen die Stimmung trübt, will man drinnen nicht unbedingt auch noch vorwiegend graue Kunst sehen.

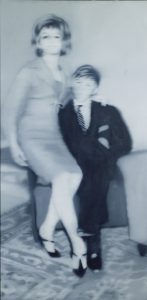

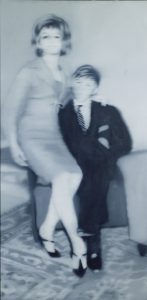

Gerhard Richter:

„Helga Matura mit Verlobtem“, 1966, Öl auf Leinwand (Museum Kunstpalast, Düsseldorf – Foto: © Museum Kunstpalast – Artothek / © Gerhard Richter 2017)

Der neutrale Mischton aus Schwarz und Weiß ist, sagte der Maler und Grau-Experte Gerhard Richter 2004 in einem Interview, „die ideale Farbe für Meinungslosigkeit, Aussageverweigerung, Schweigen, Hoffnungslosigkeit“. Auweia. Doch abgesehen von diesen bleischweren Zuweisungen ist die Nicht-Farbe auch schön – wie man in der Ausstellung „Black & White: Von Dürer bis Eliasson“ im Düsseldorfer Kunstpalast erkennen kann.

„Grau, teurer Freund, ist alle Theorie“, sprach einst Goethes Faust und mochte das nicht mehr. Die Moderne hingegen verehrt das Grau. Es ist die derzeitige Trendfarbe für Wände und Sitzlandschaften. Seit dem 20. Jahrhundert gilt es erstens als Farbe der vornehmen Zurückhaltung und zweitens als Symbol einer ernsthaften Haltung. Schon der alte Brecht in seinem epischen Theater soll, als es um das Bemalen einer Kulisse ging, gesagt haben: „Jede Farbe ist mir recht, Hauptsache, sie ist grau.“

Spezialeffekte in Schwarz-Weiß

Das war nicht immer so. In der frühen christlichen Kunst, die mit leuchtenden Pigmenten die Heiligkeit feierte, wurde das Farblose bewusst zum Zweck von Buße und Trauer eingesetzt. Abt Bernhard von Clairvaux verordnete den Zisterzienserklöstern im frühen 12. Jahrhundert einen Verzicht auf Farben, um den Brüdern die Sinnlichkeit auszutreiben. Später wurde auch dem Kirchenvolk in der Fastenzeit die Farbe entzogen. Man verhängte die prächtigen Flügelaltäre oder – man ließ die zugeklappten Seitenflügel einfach schwarz-weiß bemalen.

Ein faszinierendes Beispiel für die Technik der Grisaille (von gris, französisch grau) ist die „Verkündigung“ aus der Werkstatt des Marten de Vos (1532-1603). In feinsten Hell-Dunkel-Nuancen erscheint da der Engel auf der einen Seite, die Jungfrau auf der anderen. Und durch die Lücke zwischen den Altarflügeln blitzt von unten die Farbe der Verheißung: Geburt Christi, Kreuzigung, Auferstehung.

Jean-Auguste-Dominique Ingres und Werkstatt:

Odalisque in Grisaille, um 1824-1834 (The Metropolitan Museum of Art, Catharine Lorillard Wolfe Collection, Wolfe Fund, 1938 – Foto: © bpk ǀ The Metropolitan Museum of Art)

Die Fähigkeit der Künstler, mit Ölfarben zu zeichnen, verfeinerte sich. Immer plastischer wurde die Formensprache durch Abstufungen von Schwarz und Weiß. So perfekt gelangen dreidimensionale Effekte, dass man sie „Trompe-l’œil“ nannte: Täusche das Auge. Das gefiel auch den weltlichen Herrschaften im schwelgerischen 18. Jahrhundert. Für ihre Salons bestellten sie Bilder wie die ovale Öl-Raffinesse „Jupiter und Ganymed“ von Jacob de Witt oder „Spielende Kinder“ von Marten Jozef Geeraerts. Die niederländischen Meister erzeugten malerisch die Illusion von Marmor-Reliefs und Skulpturen.

Nur eine Frage der Wahrnehmung

Die barocke Druckgrafik – ein weites Geschäftsfeld von Rembrandt, Rubens und Kollegen – verblasst so ziemlich in der recht nüchtern inszenierten Ausstellung. In der nächsten Abteilung hängt das Plakatmotiv: Ingres’ berühmte „Odalisque“ in einer schmucklosen Grisaille-Version, um 1834 entstanden. 40 Jahre später war der Impressionismus da, und Edgar Degas malte eine „Ballettprobe“ ausnahmsweise ohne die üblichen Pastellfarben und doch so duftig und entzückend.

Allein: Raum für Träumerei gibt es hier nicht. Am Ende der unteren Saalflucht wartet schon die Gegenwartskunst in Gestalt eines monumentalen Männerkopfs, den der Amerikaner Chuck Close von einem Polaroid auf eine zweieinhalb Meter hohe Leinwand übertragen hat. Die klaren Konturen lösen sich auf, wenn man sie aus der Nähe betrachtet. Close hat Rasterquadrate benutzt, die mit malerisch freier Geste ausgefüllt sind. Und mit brauner Farbe, die im schwarz-weißen Gesamteindruck verschwindet.

Das Grau als besondere Mischung offenbart sich auch bei Alberto Giacometti, der seine „Annette, sitzend“ 1957 als dunkle Figur in den Schatten setzte, und bei Picasso, der im selben Jahr die Infantin von Velazquez in einer verschobenen Schwarz-Weiß-Variation malte. Die Auswahl von Fotografien, natürlich unbedingt zum Thema gehörend, ist etwas mager. Überhaupt hätte man sich von manchem mehr gewünscht, auch mehr Atmosphäre, mehr Poesie, mehr Spiele mit Licht und Dunkel. Was gänzlich fehlt, ist das Medium Film.

Doch noch ein Zauber zum Schluss

Besucher in der Installation „The Collector’s House“ von Hans Op de Beeck. (Foto: Stefan Arendt / LVR-ZMB)

Es ist für Direktor Felix Krämer wahrscheinlich nicht ganz einfach gewesen. Die Ausstellung entstand nach einem Plan seines Vorgängers Beat Wismer in Zusammenarbeit mit der Londoner National Gallery. Viele Interessen und wissenschaftliche Stimmen mussten berücksichtigt werden, der umständlich betextete Katalog spricht diesbezüglich Bände.

Zum Glück wartet am Schluss der Ausstellung – nach einer klaren Präsentation schwarz-weißer Abstraktionen – noch ein echter Clou. Wer durch eine graue Schwingtür geht (ja, nur zu!), gelangt in „The Collector’s House“, eine spektakuläre Rauminstallation des Belgiers Hans Op de Beeck. Alle Bilder und Skulpturen (oder etwa Menschen?) in seinem „Haus des Sammlers“ sind so grau und still wie der Zierteich in der Mitte, die Bibliothek, der Flügel, das Kanapee, der Hund und sogar ein paar Damenpumps, zerquetschte Bierdosen und andere ordinäre Dinge des Lebens.

Olafur Eliasson:

„Room for one Colour“ 1997 (Installationsansicht aus dem Moderna Museet, Stockholm 2015 – Courtesy of the artist; Tanya Bonakdar Gallery, New York; neugerriemschneider, Berlin

(Foto: Moderna Museet, Stockholm / Anders Sune Berg © Olafur Eliasson)

Alles steht erstarrt, wie von feinster Lava übergossen, in Stein verwandelt, tot. Zu leiser Sphärenmusik bewegt man sich, halb ehrfürchtig, halb amüsiert, durch den Raum und wird selbst zum einzig farbigen, lebendigen Teil der Installation. Das kehrt sich um im allerletzten Raum der Schau, den der Isländer Olafur Eliasson in ein grell-gelbes Monofrequenz-Licht getaucht hat. Farben werden davon geschluckt, die Besucher haben kreidebleiche Gesichter, der rote Rock wirkt grau.

Ist etwa die ganze Realität nur eine Frage der Wahrnehmung? Schon allein für das Finale lohnt sich der Besuch der Schau um „Black & White“.

„Black & White: Von Dürer bis Eliasson“. Bis 15. Juli im Düsseldorfer Museum Kunstpalast, Ehrenhof 4-5. Geöffnet Di.-So. 11 bis 18 Uhr, Do. bis 21 Uhr. Eintritt: 12 Euro. Katalog im Hirmer Verlag: 240 Seiten, 39,90 Euro. Umfangreiches Begleitprogramm unter www.smkp.de