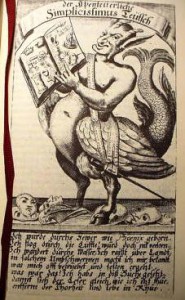

Der „Simplicissimus“ im Ruhrgebiet

Im berühmten Schelmenroman vom „Simplicissimus“ über den Dreißigjährigen Krieg erwähnt der Autor Grimmelshausen auch den kaiserlichen General Melchior von Hatzfeld. Dieser General hinterließ seine Spur aber nicht nur in der Literatur, sondern auch im heutigen Ruhrgebiet, genauer an dessen Rand, in Hagen und in der heutigen EN-Kreishauptstadt Schwelm.

Der Dreißigjährige Krieg, in dem es vordergründig um die Religionsausübung ging, hatte 1618 begonnen. In den Jahren ab 1622 war auch der Raum südlich der Ruhr zunächst durch die Besetzung mit katholischen (spanischen) Truppen betroffen. In der Stadt Schwelm hielt jedoch die protestantische Bevölkerung auch nach dem Abzug der Spanier an ihrer reformierten Konfession fest.

Darüber ärgerten sich die verbliebenen Katholiken so sehr, dass sie 1630 die kaiserlichen Soldaten aus dem bergischen Radevormwald und aus Lennep herbeiriefen, die dann „die Stadt ganz und gahr ausplünderten“, wie der Historiker Gerd Helbeck in seinem lokalgeschichtlichen Werk zitiert. Der Erbkirchrat der Schwelmer Kirche, Junker Georg von Vaerst, wurde gefangen genommen, sein Wohnhaus total verwüstet.

Erst 1631 gab der Droste von Wetter der lutherischen Gemeinde Schwelm ihre Kirche zurück, denn inzwischen hatten die protestantischen Schweden in den Krieg eingegriffen und die Position des hier in der Grafschaft Mark herrschenden Kurfürsten von Brandenburg gestärkt. Unter anderem erlebten die Schwelmer 1632 den Einzug eines Finnischen Regiments.

Nicht nur Schwelm, auch viele andere Städte mussten in diesem Krieg immer wieder Plünderungen und Brandstiftungen hinnehmen oder sich durch Zahlungen an die Soldaten und ihre Anführer frei kaufen. Dann gab es einen Schutzbrief, von denen mehrere in Schwelm erhalten geblieben sind.

Zu den Schutzmaßnahmen der Stadtbürger gehörten auch die Ausgaben für Boten und Kundschafter, damit man frühzeitig von der heranziehenden Soldateska oder von marodierenden Freibeutern erfuhr. Die Bürger suchten dann Fluchtorte aus, zum Beispiel in der Kluterthöhle in Altenvoerde (heute Ennepetal), und sie versteckten ihre Wertgegenstände. So ist zu erklären, dass sich immer wieder Münzen und Gegenstände aus dieser Kriegszeit in Verstecken oder im Boden finden.

Im September 1640 zog der zu Beginn erwähnte General von Hatzfeld in Schwelm ein. Mit seiner Einheit wollte er weiter nach Hagen, und um den Weg zu finden, musste ihn ein Schwelmer Bürger begleiten. Dieser Dienst wurde entlohnt, und über das Entgelt ist ein Eintrag in der Schwelmer Stadtrechnung erhalten. Insgesamt hat die Stadt Schwelm in den Jahren 1640/41 für Erpressungen, Kontributionen und sonstige kriegsbedingte Zahlungen fast 1700 Reichtaler ausgegeben.

Mit dem Friedensvertrag von Münster und Osnabrück endet 1648 der Dreißigjährige Krieg. Für den Bekenntnisstand wurde darin als Stichjahr 1624 festgelegt, und für Städte mit gemischten Konfessionen wurde die Gleichheit der Bekenntnisse hergestellt. Daher gab es auch in Schwelm nach Kriegsende weiter eine reformierte und eine katholische Gemeinde.