Von Bernd Berke

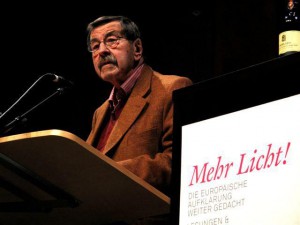

Seit so vielen Jahren stand Günter Grass immer wieder ganz oben auf den Favoritenlisten, wenn es an die Vergabe des Literaturnobelpreises ging. Nun endlich ist es so weit: Grass, der bereits 1959 mit der „Blechtrommel“ seinen wohl nachhaltigsten Bucherfolg hatte, wurde vom schwedischen Komitee auserkoren.

Noch vor wenigen Tagen, am 19. September, hatte Grass (auch auf Einladung der Westfälischen Rundschau) in Dortmund aus seinem neuen Buch „Mein Jahrhundert“ vorgelesen. Dabei wirkte er so vital und entspannt, als wüsste er schon Bescheid…

Selbst der „Kritikerpapst“ Marcel Reich-Ranicki bedauert längst, dass er Grass‘ „Blechtrommel“-Roman seinerzeit weit unterschätzt habe. Wenn man jetzt in Reich-Ranickis gerade erschienenen Lebenserinnerungen die Schilderung seiner allerersten Begegnung mit Grass liest, so spürt man die starke Ausstrahlung, ja das Charisma, das Grass schon damals besessen haben muss. Als junger Mann kam er seinerzeit auf Besuch nach Warschau. Furchterregend sollen seine Augen geblitzt haben, und der Mann wirkte offenbar ein wenig trunken. Wahrscheinlich lag es just daran, dass er sich seinerzeit an die Arbeit zur „Blechtrommel“ begeben hatte. Ein Wort-Besessener, trunken von Sprache.

Neben der geradezu barock ausufernden, lebensprallen und grotesken Schelmen-Geschichte des kleinwüchsigen Blechtrommlers Oskar Matzerath, die die furchtbare deutsche Vergangenheit aus der Zwergen- und Irrenhaus-Perspektive unerhört scharf insAuge fasste, sind die Novelle „Katz und Maus“ (1961) und der Roman „Hundejahre“(1963) jene Werke, die Grass schon früh in den Rang einer „Galionsfigur“ der deutschen Literatur erhoben.

Mit der Ausprägung der deutschen Einheit gehadert

Grass hat, in stärkerem Maße als etwa Heinrich Böll, stets die Fähigkeit besessen, Kontroversen um sein Werk und seine Person hervorzurufen. Gut in Erinnerung ist noch jeher heftige, weit in den politischen Raum ausgreifende Streit um seinen Roman „Ein weites Feld“ (1995).

Grass hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er von der vereinnahmenden Art, mit der der Westteil Deutschlands 1989/90 die Vereinigung der Nation betrieb, nichts hält. Noch kürzlich hat er mit Martin Walser darüber gestritten. Grass über die Ausprägung der Einheit: „Es liegt immer noch kein Segen drauf.“

Grass war übrigens alles andere als ein Freund der „realsozialistischen“ DDR. Den Arbeiteraufstand gegen das SED-Regime hatte er 1953 mit eigenen Augen verfolgt. 1966 wurde sein darauf fußendes Theaterstück „Die Plebejer proben den Aufstand“ uraufgeführt, in dem auch die zwiespältige Rolle Bertolt Brechts unter die Lupe kam. Das verzieh ihm die offizielle DDR erst 1987. Grass verließ zudem den Schriftstellerverband VS, weil er dessen Solidarität mit verfolgten DDR-Kollegen vermisste.

Häufig mischte er sich politisch ein

Immer wieder hat sich Grass, darin ein Erbe der Aufklärungs-Tradition, mehr oder weniger geschickt in die Politik eingemischt. Die Zahl der Aufrufe und Resolutionen, die seine Unterschrift tragen, dürfte Legion sein. Für Willy Brandt ging der entschiedene Pazifist auf SPD-Wahlkampftour. Das haben ihm viele konservative Geister auf ewig übel genommen. Als die SPD 1992 dem strittigen Asylkompromiss zustimmte, kehrte er der Partei allerdings den Rücken.

Politischer Unmut schlug sich vielfach auch in Beurteilungen seiner weiteren Werke nieder. Manche Kritiker behaupteten, Grass‘ politische Engagement mindere seine ästhetische Potenz. Diese Denkfigur hat sich zum Vorurteil verfestigt. Bücher wie „örtlich betäubt“ (1969), „Aus dem Tagebuch einer Schnecke“ (1972), „Der Butt“ (1977),„Kopfgeburten“ (1980), „Die Rättin“ (1986), „Zunge zeigen“ (1988) und „Unkenrufe“ (1992) litten jedoch nur bedingt darunter, denn die breite Leserschaft blieb Grass treu.

Der am 1. Oktober 1927 in Danzig geborene Günter Grass, der seiner Heimatstadt einen Platz auf der literarischen Weltkarte sicherte, wirkte anfangs als Bildhauer. Auch ist er ein begabter Zeichner und Grafiker. Famoser Zufall: Noch bis zum 7. Oktober ist im Dortmunder Harenberg City Center eine Auswahl seiner Aquarelle und Lithographien zu sehen. Eine Ausstellung, die nun gleichsam besonders geadelt erscheint.

Ein Gefühl der Entwurzelung

Literarisch hatte sich Grass zunächst mit Lyrik und Kurzprosa hervorgetan. „Die Vorzüge der Windhühner“ hieß 1956 seine erste Veröffentlichung. Bereits 1955 hatte er sein Debüt bei der legendären „Gruppe 47″.

Grass, dessen Werke früher bei Luchterhand herauskamen und heute im Göttinger Steidl Verlag erscheinen, hat einmal gesagt, er empfinde sich immer noch als Mensch ohne Heimat, als Flüchtling: „Ich habe nirgendwo Wurzeln geschlagen“. So zog und trieb es ihn von Düsseldorf nach Paris, Berlin, für einige Monate gar nach Indien und zuletzt nach Lübeck, in die Vaterstadt von Thomas Mann und Willy Brandt. An Repräsentations-Wirkung kommt er – spätestens seit dem gestrigen NobelpreisEntscheid – nun wohl einem Thomas Mann gleich. Als sein literarisches Vorbild aber hat er stets Alfred Döblin („Berlin Alexanderplatz“) genannt.

___________________________________________

Kommentar

Längst überfällig

So ist manchmal das Leben: Da hatte Günter Grass gestern die Nachricht erhalten, dass man ihm endlich den lange erwarteten Literaturnobelpreis zuerkannt hatte – und dann musste er mittags zum Zahnarzt. Doch er wird es verschmerzt haben.

Das Stockholmer Nobelpreiskomitee hat eine längst überfällige Wahl getroffen. Grass repräsentiert wie kein zweiter lebender Schriftsteller den Aufbrach der deutschen Nachkriegsliteratur. Sein 1959 erschienener Roman „Die Blechtrommel“ wirkte in jenen Jahren befreiend. Auf einmal wehte wieder ein Hauch von Weltliteratur durch das Land.

Wie schon oft, so hat das Komitee auch diesmal einen eminent politischen Schriftsteiler gekürt. Sicher: Wenn Grass sich in die Zeitläufte einmischt, muss man mit seinen Positionen nicht immer einverstanden sein.

Heraus aus dem Elfenbeinturm

Grundsätzlich aber ist es wünschenswert, dass Autoren, speziell jene vom Range eines Günter Grass, nicht im Elfenbeinturm verharren, sondern sich gelegentlich beteiligen am Streit der Welt. Sie sind nicht selten in der Lage, einen anderen Ton in die Debatte zu bringen. Und es schadet ihrer poetischen Produktion keineswegs, wenn sie sich auf politischem Felde auskennen. Die strikte Grenzziehung zwischen beiden Bereichen ist ein altes deutsches Leiden.

Nun gratulieren sie alle – auch wenn sie schon mal mit Grass gehadert haben. Es ist gar zu schön, dass Bundeskanzler Gerhard Schröder Zeit gefunden hat, um „alles“ von Grass zu lesen. Welcher andere Autor kann das von sich behaupten?

Die kulturellen Wissenslücken

Die Auszeichnung für Grass schmücke die ganze deutsche Kultur, hieß es gestern mehrfach. Diese EinSchätzung ist mit Vorsicht zu genießen. Denn tags zuvor hatte ein Umfrage-Ergebnis ans Licht gebracht, dass es um das kulturelle Wissen – gelinde gesagt – nicht gut bestellt ist. Viele Deutsche kennen beispielsweise Goethes „Faust“ oder Leonardos Bild „Mona Lisa“ nicht.

Es ist ein wenig wie mit dem Spitzen- und dem Breitensport. Wenn alle nur zuschauen, wie einige wenige Höchstleistungen erbringen, so ist es doch etwas betrüblich. Nun muss ja nicht jeder gleich dichten. Aber etwas häufiger lesen dürfte schon sein. Beispielsweise die Bücher von Grass. Machen wir’s dem Kanzler nach.

Bernd Berke