Er ist allein – Hamlets traurige Einsamkeit, von Johan Simons in Bochum so kühl wie tiefgründig inszeniert

„Er ist allein“! Das ist der Schlüsselsatz. Wie ein Mantra wird er durchs gesamte Drama getragen, ernst, fast maschinenhaft ausgesprochen.

Vor allem fehlt jegliches Pathos. Wie eben im ganzen Stück zwar der hehre Ton und der flapsige Ton, der schnoddrige Ton und der inbrünstige Ton sich ausbreiten, Schwulst oder Manierismus aber gänzlich ausbleiben. Kühl wirkt das bisweilen, klingt nach Verlorenheit und Einsamkeit. Ja, er ist allein, Shakespeares „Hamlet“ in Johan Simons’ Inszenierung am Bochumer Schauspielhaus.

Der Blick auf den rechteckigen, weiß getünchten Bühnenboden, darauf die Figuren sich oft in Grüppchen formieren, in einer Art minimalistischer Choreographie, zeugt ebenfalls von Kälte, Abstraktion, Reduktion. Zumal diese weit aufgerissene Bühne, von Johannes Schütz erdacht, nichts weiter birgt als einige Eisenkugelfelder im Hintergrund und eine Art Riesenmobile im Zentrum. Ein wuchtiges Gestänge hält vorn einen großen, weißen Ballon, hinten ein gewaltiges Bronzeblech. Sonst ist da nichts. Und wenn in diesem „Nichts“ die Beteiligten des Dramas zu Beginn nebeneinander Aufstellung nehmen, dann wirken sie allesamt wie Verlorene, Alleingelassene. Jeder mit seiner Tat, seinem Fühlen, seinem Gewissen.

Simons, der schon in seiner „Penthesilea“-Deutung auf äußerste Verknappung setzte – als Zweipersonendrama hinter einem blendend weißen Lichtstreifen –, reduziert auch den „Hamlet“ auf eine wie unter dem Mikroskop zu beobachtende Folge von Personenkonstellationen. Oft unterstreicht Stille das zuvor Gesagte, illustrieren abgezirkelte Zeichen das Gesprochene. Dazu Mieko Suzukis wabernde, flirrende, rauschende elektronische Klänge, allemal unheimlich wirkend, aber auch fremd wie vom anderen Planeten. „Hamlet“ in Bochum – ein Drama unter Laborbedingungen.

Den Schluss daraus zu ziehen, hier herrsche die gefühlsarme Askese, hier dominiere nahezu klinische Sterilität, käme jedoch einem verengten Blickwinkel gleich. Simons’ Inszenierung erwächst vielmehr aus dem Geist der Einsamkeit, des Zweifels. Nicht spektakuläre Action setzt das Publikum unter Spannung, sondern das Bemühen der Figuren, mittels Maskerade ihre Schwäche und Schuld zu kaschieren. Einzig Hamlet spricht die Wahrheit aus, die er in der Theater-auf-dem-Theater-Szene nachstellt: wie seinem Vater Gift ins Ohr geträufelt wurde, von dessen eigenem Bruder. In diesem „Spiel“ indes wird alle Distanz abgestreift, herrschen Raserei und Hysterie.

Sandra Hüller ist Hamlet. Sie gibt sich sanft, fast schüchtern, ist umflort von düsteren Gedanken, scheut andererseits nicht zurück vor messerscharfen Erkenntnissen, formuliert aus dem Geist der Logik. Nur dann schlägt ihre Stimme ins Monströse um, wenn der gemeuchelte Vater aus ihr, aus Hamlet spricht. Hüller spielt dezent, erlaubt sich kaum emotionale Entäußerung. Dieser Hamlet wägt ab, zögert, kalkuliert und berechnet, wann es Zeit ist, seinen Onkel, Claudius, den Vatermörder, zu töten. Stefan Hunstein verleiht diesem Emporkömmling wackelige Würde, will dem angeblich wunderlich gewordenen Hamlet helfen, wird dabei aber zum tragischen Herrscher, der die Jugend nicht versteht. Der die tiefe Trauer des Vaterlosen nicht sieht, dessen Alleinsein, und ihn deshalb zum Verrückten erklärt.

Hamlets Mutter Gertrud mag ähnlich denken, doch Mercy Dorcas Otieno glänzt mit standhaftem Selbstbewusstsein. Beider Begegnung ist von unwirklicher Art: pendelnd zwischen Hass, Sorge und wilder Kabbelei. So wird Hamlets erstes Opfer, aus einer Unachtsamkeit heraus, der königliche Berater Polonius. In Gestalt von Bernd Rademacher entpuppt er sich freilich als Intrigenschmied, der von oben herab und arrogant seine Weisheiten von sich gibt, wenn auch gern in freundlichsten Tonfall gehüllt. Derart aalglatt verbietet er kurzerhand seiner Tochter Ophelia den Umgang mit Hamlet.

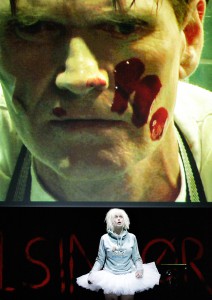

Totengräbers Stunde im Reich der Abstraktion – Jing Xiang rollt metallene Kugeln, Symbole für längst verblichene Schädel. Foto: JU Bochum

Die sich freilich, verkörpert durch die so wunderbar verspielte wie ernste, mitunter etwas zu burschikose Gina Haller, zunächst wenig sagen lässt, an Hamlets Seite vielmehr wie dessen alter Ego auftritt. Es ist eine seltsame Liebe, die beide verbindet, die letzthin in Zweifel und Distanz, in Ophelias Wahn und Tod mündet. Wie am Ende ohnehin die Stunde der Totengräber kommt: der somnambulen Ann Göbel, die Hamlets Alleinsein als einzige erkennt sowie der draufgängerischen Jing Xiang. Der helle Bühnenboden wird zum Duellplatz von Hamlet und Ophelias rachegetriebenem Bruder Laertes (Dominik Dos-Reis), die sich wechselseitig mit vergiftetem Degen umbringen. Zugleich ist diese Stätte Gertruds und Claudius’ Grab.

Auch dieses letzte Bild ist trotz aller bedeutungsvollen Tragik von kühler Eleganz. Johan Simons’ Inszenierung zeigt ein Labor verlorener Seelen. Sein Verzicht auf Drastik ist zugleich ein Gewinn an Ausdruckstiefe und Größe.

____________________________________________

(„Hamlet“ wird in der Spielzeit 2019/20 wieder aufgenommen. Die nächsten Vorstellungen gibt es am 17., 20. und 24. Oktober. www.schauspielhausbochum.de)