F. C. Delius: „Erinnerungen mit großem A“ (und ein paar anderen Buchstaben)

Na, da hat Friedrich Christian Delius – häufig gekürzelt als F. C. Delius – aber ein bisschen geschummelt. Die selbstgesetzte Vorgabe für seine „Erinnerungen mit großem A“ (Untertitel) lautete, dass die Bruchstücke aus seiner Biografie allesamt, quasi-lexikalisch, just mit dem Anfangsbuchstaben A überschrieben sein sollten.

Doch einer wie Delius hat sich nicht in ein derartiges Schreibkorsett gezwängt, er ließ mit Freuden fünfe gerade sein. Will er etwas über den Beatle Paul McCartney mitteilen, so läuft das eben unter A wie Abbey Road, geht es um den großen Georg Christoph Lichtenberg, so lautet das Stichwort „Agamemnon“ (weil L. diesen Namen in einem berühmten Aphorismus verwendet hat). Und so weiter, über zahllose Einträge hinweg. Viele stimmen jedoch auch bruchlos überein, was das A anbelangt. Beispiel: Adorf, Mario. Ein grundsympathischer Mensch, dessen Heiterkeit in wohltuender Weise ansteckend gewesen sei. Auch das glauben wir gern.

Delius, am 30. Mai 2022 verstorben, würde am 13. Februar 80 Jahre alt werden. Er ist eines von etlichen Pastorenkindern der deutschen Literatur, sein Vater war zeitweise Pfarrer an der Deutschen Evangelischen Kirche in Rom, deswegen ist F. C. Delius dort geboren, dann freilich in der hessischen Provinz (genauer: Wehrda bei Marburg) aufgewachsen, die es literarisch ebenfalls „in sich“ hat.

Ein erbärmlich schlechter Schüler – sogar in Deutsch

Tatsächlich zieht Delius hier, aller Fragmenthaftigkeit zum Trotz (das Leben besteht ja eh aus Bruchstücken), eine biographische und vielfach auch literarische Bilanz (wer will das bei ihm voneinander trennen?), die durch das Auswahlprinzip kleinteilig, kurzweilig und kristallin funkelnd geraten ist. Ein Leitsatz dazu stammt von Annie Ernaux, derzufolge es keine zweitrangigen Erlebnisse gibt. Man muss sie halt „nur“ zu schildern wissen. Bei Rilke wiederum holte sich Delius ein ergänzendes Motto, das da sinngemäß heißt, bloße Erinnerung reiche nicht aus, es müsse ein Gärungsprozess hinzukommen. Delius war stets klug und vorsichtig genug, derlei Entwicklungen abzuwarten, bevor er geschrieben hat. Gleichwohl haben seine Prosa und die Gedichte auch einen entschieden spontanen, erfrischenden Anteil.

Unter dem Zensuren-Schlagwort „Ausreichend“ berichtet Delius, dass er – selbst im Fach Deutsch – ein erbärmlich schlechter Schüler gewesen sei und lange Zeit heftig gestottert habe. Auch mit sportlichen oder musikalischen Taten habe er die Defizite bei weitem nicht ausgleichen können. Drum hat er oft lieber geschwiegen und sich den sprachlichen Innenwelten zugewandt. Gut denkbar, dass „1968″ mit seinen Vorläufern (Delius bezeichnete sich lieber als „66er“) für ihn als Befreiung gerade recht kam. Später hat er sich couragiert in mancherlei Debatten eingemischt und Reden vor hunderten Zuhörern gehalten. Erstaunlich genug und Hoffnung für viele verheißend.

Als sich Autoren ums „richtige“ Schreiben prügelten

Eine gewisse Schüchternheit muss dennoch nachgewirkt haben, hat er doch nach eigenem Bekunden eher befremdet und etwas ängstlich verfolgt, wie sich Autorenkollegen in den zuweilen so rigorosen Meinungskämpfen der 1970er Jahre über die richtige Art des Schreibens lauthals gestritten haben. Nach langem, immer wieder an der Beleidigungsgrenze fortgesetztem Disput, hatte sich zwischen Yaak Karsunke und Hans Christoph Buch so viel Wut aufgestaut, dass sich diese beiden Schriftsteller um die wahre Lehre geprügelt haben. Ja, auch solche anekdotisch getönten Innenansichten aus dem Literaturbetrieb zumal der 60er bis 80er Jahre enthält dieses Buch reichlich. Somit ist es eine Zeugenschafts-Quelle ersten Ranges.

Und wen hat er nicht alles gekannt! Mehr oder weniger alle wichtigen Protagonisten der Nachkriegsliteratur seit den Tagen der „Gruppe 47″, auch war er ein Wanderer und Mittler zwischen dem östlichen und dem westlichen Deutschland. Hier kommt er abermals auf seinen zermürbenden und kostspieligen juristischen Streit mit dem Siemens-Konzern (über das Buch „Unsere Siemens-Welt“) zurück; zudem greift er noch einmal die bewegten Verlagsjahre als Lektor bei Wagenbach auf, wo harsche ideologische Frontstellungen (vor allem die Haltung zum RAF-Terrorismus betreffend) zur Spaltung und zur Gründung des Rotbuch-Verlages führten, wo sogleich Peter Schneiders exemplarische Erzählung „Lenz“ Furore machte. Schneider forderte – sicherlich auch in Delius‘ Sinn – im literarischen Gewand mehr lebendige Dimensionen von den „Achtundsechzigern“ ein, die übers rein Politische hinausweisen sollten. Eine Diskussion, die damals praktisch alle linken Gemüter bewegte, sofern sie nicht in Rechthaberei erstarrt waren.

Ein undogmatischer Linker, dessen Stimme fehlt

Mit Klaus Wagenbach hat sich Delius nie wieder so richtig aussöhnen können, obwohl er es „beim Italiener“ versucht hat. Aber dazu hätten zwei gehört. F. C. Delius war ein durch und durch undogmatischer, geistig beweglicher Linker, dem die Orthodoxie vieler Richtungen und Splittergruppen fremd war. Gerade in den heutigen Zeiten vermisst man eine solche Stimme schmerzlich. Auch in diesem Buch benennt er das ein- und nachdrückliche Festhalten von Augenblicken als Wesen der Literatur, statt dass sie Gesinnungsprosa gleich welcher Couleur liefere.

Das Buch ist eine Fundgrube, so recht zum Stöbern, auch hin und her, vorwärts und rückwärts ist es lesbar, immer mit Gewinn. Gar manche Erfahrung lässt sich nur zu gut nachvollziehen, so etwa unterm Stichwort „Ahnung“ Delius‘ vage Frühzeit-Erinnerung an die Sechsjährige mit Erstklässler-Schulranzen, in die er sich als Fünfjähriger „verguckt“ hat. Bemerkenswert die ängstliche Regung des längst arrivierten Autors, vom hellsichtigen Großdenker Alexander (mit A) Kluge als „mittelmäßig“ durchschaut zu werden. Auch der einstige „Literaturpapst“ Marcel Reich-Ranicki kommt vor. Wohl kein Kritiker seiner Generation habe mit seinen Urteilen so oft danebengelegen wie MRR. Dennoch zollt Delius ihm milden Respekt. Auch seine Kritik am Kultautor Rolf Dieter Brinkmann hat etwas für sich. Über Brinkmanns „Rom, Blicke“ heißt es: „…teils geniale, teils banale Tiraden, aber sein Hass, seine Ego-Sicht machen ihn blind für die Widersprüche der Stadt und ihrer Bewohner…“

Was die junge Japanerin filmen wollte

Und dann ist da noch die Story unter dem Etikett „Ärsche“ – mit den beiden jungen Frauen, darunter eine Japanerin, die ihn und einen Freund 1967 in London bei einem Rockkonzert angesprochen haben, weil sie ihrer beider nackte Hinterteile filmen wollten. Holla! Nach etwas Hin und Her lehnten die Deutschen ab. Später erfuhren sie, dass es sich bei der Asiatin um die seinerzeit noch nicht so bekannte Yoko Ono handelte, die wahrhaftig zu ihrem Karrierestart einen solchen Film gedreht hat. Delius fragt sich nachträglich: Wäre die Rockgeschichte anders verlaufen, wenn sie zugesagt hätten? Hätte Yoko Ono dann eventuell John Lennon nicht oder erst später kennengelernt? Delius‘ Freund galt schließlich als ausgemachter Womanizer. Dabei kann man anderswo nachlesen, dass John und Yoko sich zum fraglichen Zeitpunkt bereits gekannt haben. Egal. Trotzdem eine nette Was-wäre-wenn-Geschichte.

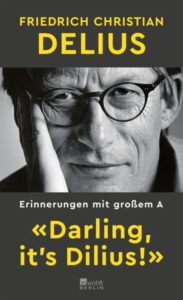

So weit ein paar willkürlich gewählte Beispiele. Den ganzen großen „Rest“ möge jede(r) für sich erschließen. Bliebe lediglich noch zu klären, warum das Buch so heißt, wie es heißt: „Darling, it’s Dilius“ war der Ausruf mit angloamerikanischem Zungenschlag am anderen Ende der Leitung, wenn Delius bestimmte Freunde in den USA angerufen hat. Auch eine hübsche Idee, daraus den Titel zu basteln.

Friedrich Christian Delius: „Darling, it’s Dilius!“ Erinnerungen mit großem A. Rowohlt Berlin, 320 Seiten. 24 Euro.

___________________________

Gewissermaßen eine Vorläufer-Publikation war der 2012 erschienene Delius-Band „Als die Bücher noch geholfen haben“ – unsere damalige Besprechung findet sich hier.