100 Jahre Fake – Dortmunder „Hartware MedienKunstVerein“ zeigt berühmte Fotofälschungen der Russischen Revolution

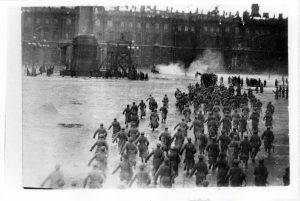

»Sturm auf den Winterpalast«, unretuschierte Variante und vermutetes Original des theatralen Reenactments auf dem Palastplatz, Sankt Petersburg, 1920, von Regisseur Nikolaj Evreinov u.a. (Foto: HMKV/CGAKFFD SPb, Katalognummer Ar 86597)

Die Oktoberrevolution feiert, wie wohl hinlänglich bekannt, in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag, und gerade noch rechtzeitig ist das Thema nun auch im Dortmunder „U“ angekommen – im „Hartware MedienKunstVerein“ (HMKV), der im nämlichen ehemaligen Brauereigebäude residiert und dem man ein gerüttelt Maß an Fleiß nicht absprechen kann, auch wenn Medienkunst, zumal die hier präsentierte, manchmal keinen leichten Zugang gewährt.

Sturm auf den Winterpalast

Nun also, kuratiert von Sylvia Sasse und Inke Arns, der „Sturm auf den Winterpalast“, genauer eine Auseinandersetzung mit dem möglicherweise berühmtesten Fotodokument, das dieses Kernereignis der Oktoberrevolution zum Thema hat. Das Bild ist im „U“ gleich zweimal wandtapetengroß zu sehen, einmal als Original, einmal so retuschiert, daß es den Vorstellungen der Bolschewisten von einer in jeder Hinsicht „richtigen“ Revolution entsprach.

Riesenspektakel

Original und Fälschung? Nun, die Entstehungsgeschichte dieser und etlicher weiterer Fotografien vom Sturm auf den Winterpalast ging im Jubiläumsjahr 2017 kräftig durch die Medien, und so ist wohl relativ bekannt, daß beide Bilder das sind, was wir heute „Fake“ nennen – Fake und retuschierter Fake (ist Fake männlich, grammatisch gesehen?).

Das unretuschierte Bild entstand nämlich keineswegs 1917, sondern erst am 7. November 1920, und es war Bestandteil einer gigantischen Theaterinszenierung anläßlich des dritten Jahrestages der Revolution. Regisseur Nikolaj Evreinov (1879 – 1953) inszenierte das Spektakel vor dem Palast auf drei riesigen Bühnen, und die Zahl der Mitwirkenden schwankt je nach Quelle zwischen 60.000 und 150.000. Ein revolutionärer Film entstand, und die Revolutionäre träumten ihren Traum vom Palaststurm, den es tatsächlich – so oder so ähnlich – nie gegeben hat.

Auch „La liberté raisonnée“ von Christina Lucas (2009) wird in der Ausstellung „Sturm auf den Winterpalast gezeigt (Foto: HMKV, Courtesy of Cristina Lucas)

Zuschauer stören

Doch Wirklichkeit läßt sich gestalten; das denkt der amerikanische Präsident, und das sahen auch schon die Bolschewisten so. Deshalb wurde der inszenierte Palaststurm – die Noch-einmal-Inszenierung, das „Reenactment“ – per Retusche passend gemacht und in den folgenden Jahrzehnten als authentisches Bilddokument verbreitet. Man entfernte einen hölzernen Regieturm aus dem Bild sowie eine große Gruppe von Zuschauern, weil eine Revolution keine Zuschauer haben darf, sondern nur entschlossen voranstürmende Kämpfer. Die putzige Bezeichnung für diese Art von Historienbild ist „Als-Ob-Reenactment“, also quasi erfundener Fake, sozusagen doppelt gemoppelt. Und warum soll uns das interessieren? und warum interessiert sich ein Museum dafür?

Lästige Wirklichkeit

Nun, weil es hier, bei diesem Weltereignis, um frühe verfremdende Eingriffe am (Modewort!) revolutionären Narrativ geht, um die Erzählung sozusagen, die sich an Wunschvorstellungen eher orientiert als an der lästigen Wirklichkeit. Die Revolution mußte ja den naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten des Marxismus folgen, und die Bilddokumente hatten dies zu belegen. Und möglicherweise, aber das ist natürlich spekulativ, findet sich in diesem unseriösen Umgang mit der Wirklichkeit schon der Keim des Scheiterns. Bezüge zur Gegenwart, zu „alternativen Fakten“ und unseriösen populistischen Verkürzungen liegen auf der Hand. Doch zurück in die Ausstellung des HMKV.

Noch kein Bildjournalismus

Die Dortmunder Ausstellung reichert die Gegenüberstellung der beiden Großabzüge mit vielen detailhaften Fotografien an, Kämpfer, Barrikaden, Kampffahrzeuge usw. – links welchen von der Inszenierung, rechts welchen von der „richtigen“ Revolution. Das ist gut gemeint, offenbart aber schnell das Dilemma, daß die Fotos jener Jahre zwangsläufig fast immer Inszenierungen waren und sich ästhetisch deshalb eigentlich nicht unterscheiden. Das war der damaligen Fototechnik geschuldet, die mit Plattenkameras und wuchtigen Stativen noch wenig geschmeidig war. Ein Bildjournalismus nach heutigem Verständnis etablierte sich erst 10, 20 Jahre später.

Mit dickem Strich

Ein weiterer, großartiger Teil dieser Präsentation indes ist die Wiedergabe von Teilen des revolutionären Films Evreinovs. Vorrevolutionäre Gesellschaft, mit ganz dickem Strich gezeichnet: hungernde Arbeiter, kämpferische Bauern, Plutokraten, die hastig ihre Geldsäcke beiseite schaffen. Es galt, ein Volk, dem wenig Bildung zuteil geworden war, von einer besseren Zukunft im Kommunismus zu überzeugen; dieser Impetus wirkt redlich und rührt an.

Eine Aktion der Gruppe Chto Delat erinnert an die revolutionären Matrosen: „Palastplatz 100 Jahre danach. Film-Vortrag ,Vier Folgen von Zombie'“ (Foto: HMKV/Courtesy of Chto Delat and KOW Berlin)

Die Matrosen sind fort

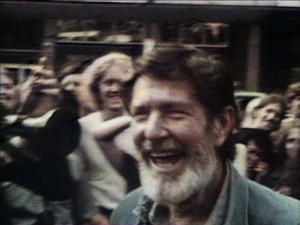

Angereichert wird die Auseinandersetzung mit dem Winterpalast-Sturm durch einige aktuelle Arbeiten jüngerer Künstler, von denen zwei prominent präsentierte Videos in besonderer Erinnerung bleiben. Das eine stammt von der russischen Gruppe „Chto Delat“, was übersetzt „Was tun“ heißt.

Natürlich stand Lenins kämpferische Schrift gleichen Titels bei der Namensfindung des Künstlerkollektivs Pate, für das sich die Frage „Was tun“ stellte, als es sich auf dem Platz vor der Eremitage in St. Petersburg den alltäglichen Menschenauftrieb anguckte und sich fragte, wo denn die Matrosen geblieben seien – jene, deren Meuterei auf dem Kriegsschiff „Aurora“ am Anfang der Revolution gestanden hatten. In ihrem Video gaben sie den verschwundenen, vergessenen Kämpfern von damals gleichsam als lebenden Toten Gestalt, langsam und wortlos rückwärts den Platz beschreitend. Dabei tragen sie Transparente, auf denen nichts steht. „Palastplatz 100 Jahre danach. Film-Vortrag ,Vier Folgen von Zombie’“ ist der sperrige Titel dieses 34-Minuten-Videos, das so intensiv historische Aufrichtigkeit einfordert, im „U“ seine Deutschlandpremiere erlebt und die Auseinandersetzung mit dem Sturm auf den Winterpalast ganz hervorragend ergänzt.

Pseudo-Parlamentarismus

Das zweite Video stammt von dem Schweizer Milo Rau, der behauptet, der Welt mangle es an demokratischer Repräsentanz, um die wirklich wichtigen Probleme zu behandeln und zu lösen. Deshalb hat er sich ein handverlesenes 60-Personen-Plenum in die Berliner Schaubühne eingeladen und dort Parlament gespielt – stellvertretend für alle, „die von der deutschen Politik betroffen sind, jedoch kein politisches Mitspracherecht haben“. Eine recht autistische Veranstaltung; nur ganz leise und bar jeder Hoffnung auf Verständnis möchte man fragen, wie es denn um die Mandatierung der Abgeordneten steht, ob weltweit agierende NGOs oder die Vereinten Nationen für diesen Künstler nicht existieren. Aber das ist wahrscheinlich sinnlos. Trotzdem paßt diese Arbeit gut in die Ausstellung, weil sie den Pseudo-Parlamentarismus des untergegangenen real existierenden Sozialismus geradezu genial paraphrasiert.

So schon viel zu viel geschrieben. Deshalb muß der Aufsatz über die Winterpalast-Ausstellung jetzt mit dem Hinweis sein Bewenden haben, daß neben dem historischen Komplex insgesamt neun Arbeiten von sechs zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern zu sehen sind.

Ausstellung „Die Grenze“: Taus Makhatcheva (Rußland), „19 a Day“, Photo 2014, Photograph: Shamil Gadzhidadaev (Foto: HMKV/Taus Makhatcheva)

An der Grenze zu Asien

Neben dem Winterpalast gelangt ein Ausstellungsprojekt des Goethe-Instituts zur Präsentation. Es heißt „Die Grenze“ und behandelt, geographisch wie auch kulturell, die Grenze zwischen Europa und Asien. Die ist nach dem Zerfall der Sowjetunion ja wieder deutlicher hervorgetreten, und das veranlaßte Deutschlands nationales Kulturinstitut, junge Künstler der Region zur Auseinandersetzung mit dem Thema aufzufordern.

Es entstand eine Reihe mehr oder minder origineller Arbeiten, etliche Videos zumal, die sich mit den großen und kleinen regionalen Eigenheiten und mit kultureller Identität beschäftigen. Man begegnet einem „interaktiven“ asiatischen Karaoke-Automaten, texanischen Cowboys in Fernost oder auch Sammeltassen aus Samarkand, die die Moskauer sich als Reisesouvenirs mitbrachten, die aber in einem Kombinat 70 Kilometer von Moskau entfernt gefertigt wurden.

Das Ausstellungsdesign wird beherrscht von blauen hölzernen kubischen Transportkisten mit einer Kantenlänge von etwa einem Meter, und das ist so, weil diese Kisten, wie Kurator Thibaut de Ruyter erläutert, auch für den Transport der Schau verwendet werden. An sechs Orten hat das Goethe-Institut „Die Grenze“ in diesem Jahr bereits gezeigt, Moskau, St. Petersburg, Krasnojarsk, Kiew, Tiflis, Minsk. Dortmund ist die Nummer sieben.

Und außerdem:

Noch bis 3. Dezember steht auf dem Platz vor dem „U“ ein 20-Fuß-Container, in dem der englische Künstler Sam Hopkins (Jahrgang 1979) seine Installation „Ministry of Plastic“ aufgebaut hat. Sie präsentiert in edlen Vitrinen Dinge und Scheußlichkeiten des täglichen Bedarfs und spielt mit dem Gedanken, daß der (heute als minderwertig betrachtete) Kunststoff das Gold der Zukunft sein könnte, edel und wertvoll.

Man ahnt, daß es um Recycling, Upcycling, Ressourcenschonung oder Urban Mining gehen könnte, und damit ist diese Arbeit auch schon recht vollständig erklärt. Während des Klimagipfels stand der Container übrigens vor dem Bonner Kunstmuseum; vor das Dortmunder „U“ hat ihn jetzt die „innogy Stiftung“ gestellt, die jüngst im „U“ tagte und deren Stipendiat Sam Hopkins ist.

- „Sturm auf den Winterpalast“ und „Die Grenze“

- Hartware MedienKunstVerein im Dortmunder U, Ebene 6, Leonie-Reygers-Terrasse, Dortmund

- Bis 8. April 2018

- Geöffnet tägl. 11-18 Uhr, Do+Fr 11-20 Uhr, Mo geschl.

- Eintritt 5 Euro

- Zur Ausstellung „Sturm auf den Winterpalast“ gibt es ein Begleitheft

- www.hmkv.de/