Flutendes Licht – Hasso Plattners Impressionisten-Sammlung als neue Dauerschau im Potsdamer Museum Barberini

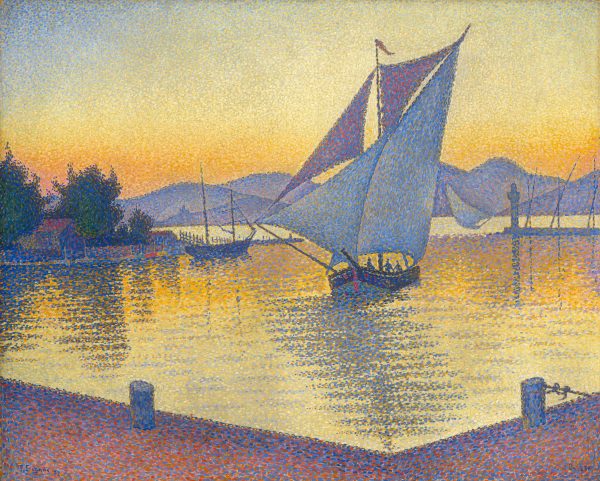

Paul Signac: „Der Hafen bei Sonnenuntergang“, 1892, Öl auf Leinwand, 65 x 81 cm, Sammlung Hasso Plattner

Paul Signac sieht einen „Hafen bei Sonnenuntergang“: Das Licht flirrt in orangefarbenen Punkten übers seichte Wasser und geleitet das letzte Segelboot in sichere Gefilde. Pierre-August Renoir schaut auf den „Birnbaum“ in seinem Garten und lässt die trockenen Blätter des Herbstes in rötlichen Farben knistern.

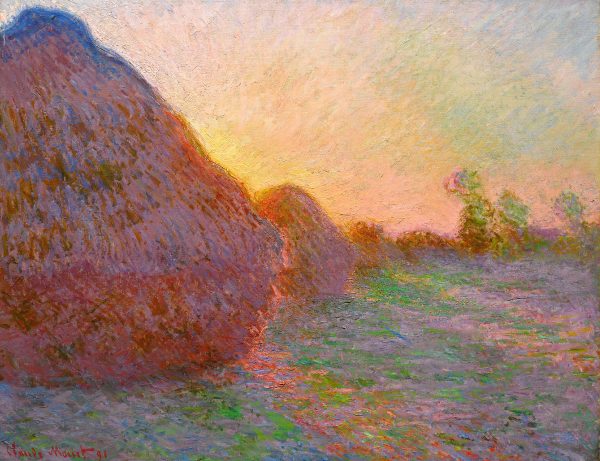

Alfred Sisley stapft durch den frisch gefallen „Schnee in Louveciennes“ und scheint eine ganze Schippe glitzernder weißer Flocken auf die Leinwand verstreut zu haben. Und die im Abendlicht auf der gerade gemähten Wiese sich träge erhebenden „Getreideschober“ von Claude Monet glühen Lila und Rot, scheinen Feuer gefangen zu haben, vor Hitze zu dampfen und fast zu brennen. Es sind die wohl teuersten Getreidehaufen der Kunstgeschichte: Hasso Plattner hat sie kürzlich für 110 Millionen Dollar auf einer Auktion erstanden. Jetzt bringt der Stifter, Kunstmäzen, Sammler und Mitbegründer der Internet-Schmiede SAP seinen Monet in die neue Dauerausstellung „Impressionismus“ ein, mit der das Potsdamer Museum Barberini die Besucher über Jahre erfreuen möchte.

Allein 34 Werke von Claude Monet

Dass Hasso Plattner die Impressionisten besonders wertschätzt, konnte man ahnen. Schon die Eröffnung des von ihm mit einer beträchtlichen Geldsumme gesponserten Museums vor drei Jahren startete mit einem opulenten Überblick über die französischen Impressionisten. Und kurz bevor Corona die Kunst allerorten zum Stillstand brachte, legte das Barberini mit einer viel beachteten Monet-Ausstellung nach. Viele der dabei gezeigten Werke waren einem anonymen Privatsammler zugeordnet. Jetzt ist klar, dass sie Plattner gehören. Vor allem natürlich die 34 (!) Monets, die den Grundstock der 103 Bilder umfassenden Impressionisten-Schau ausmachen.

Lauter Genies der Kommunikation

Neben Monet sind fast alle Größen da: Renoir und Sisley, Pissarro und Signac, Caillebotte und Cézanne. Sogar ein Picasso hat sich in die Sammlung verirrt: als junger Künstler hat er (1901) den „Boulevard de Clichy“ als Meer aus Licht und Farbe eingefangen. Nur einer der ganz großen Künstler fehlt: Édouard Manet. Auch wenn auf Plattners Konto genug Geld ist: Es gibt derzeit keinen Manet zu kaufen, jedenfalls keinen, der den gehobenen Ansprüchen des Sammlers genügen würde.

Dabei hat Plattners Leidenschaft eigentlich einen ganz naiven Grund: „Die Gemälde beziehen uns als Betrachter unmittelbar mit ein. Wir spüren den Wind auf der Haut und die Temperatur des Wassers, wenn wir Monets Segelbooten auf der Seine zusehen. Das schafft keine andere Kunst. Die Impressionisten sind Kommunikationsgenies.“ Dass große Kunst immer auch große Kommunikation ist, der man sich nicht entziehen kann, weil sie einen emotional und intellektuell entzündet: geschenkt.

Erfreuen wir uns also an lichtdurchfluteten Landschaften und sinnlich erfahrbaren Farbräuschen, die uns die oft unerträgliche Realität als zauberhafte Fantasie zeigen (und verschönern) und uns die wahnhafte, von ausufernden Stadtlandschaften und ungezügelter Industrie verunzierte Welt in ein anderes, besseres Licht rückt.

Museum Barberini, Potsdam: „Impressionismus“. Neue Dauerausstellung. Katalog (Prestel Verlag): im Museum 30 Euro, im Buchhandel 39 Euro. Infos unter www.museum-barberini.de