Momente großen Gesangs: Elīna Garança wird in der Philharmonie Essen gefeiert

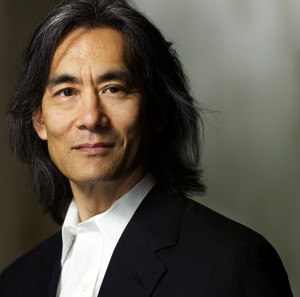

Elīna Garança (Foto: Christoph Köstlin)

Perfekt, schlichtweg perfekt: Wie Elīna Garança die Arie „Mon cœur s’ouvre à ta voix“ aus Camille Saint-Saëns‘ „Samson et Dalia“ fließen lässt, erinnert an die größten Mezzosoprane der Gesangsgeschichte. Der Liederabend der Wiener Kammersängerin in der Philharmonie Essen wurde zum Ereignis.

Begonnen hat die lettische Sängerin im ersten Teil ihres Konzerts mit einem Liedprogramm. Von erinnerter, verschwiegener, verlorener Liebe sprechen die fünf Lieder von Johannes Brahms, denen sie Robert Schumanns Zyklus „Frauenliebe und Leben“ folgen lässt. Garança verbindet den dunkel leuchtenden Klang ihrer Stimme mit einer nie übertriebenen, aber auch nie dem schönen Ton opfernden Artikulation. Der diskret hoch über das Podium projizierte Liedtext ist in den meisten Fällen nicht nötig, hilft aber dem Verständnis und bewahrt vor dem Herumblättern im Programm. Ein Gewinn.

Garança gestaltet als Liedsängerin eher mit den Nuancen ihres abgerundeten Timbres als mit überdeutlicher Wortformung. So könnte der eine oder andere Konsonant prägnanter ausgesprochen sein. Aber wie sie in „Liebestreu“ eine fein nuancierte Dynamik einsetzt, um die Schlüsselworte „Lieb“ und „Treu“ zu akzentuieren, zeugt von eloquenter Gesangskunst. So färbt sie den Schlusssatz „Meine Treue, die hält ihn aus“ mit heroischem Ton zu einem trotzig-verzweifelten Bekenntnis.

Nächtlich duftende Stimmung

Kritik en detail trifft auf höchstes Niveau: „O wüsst ich doch den Weg zurück“ wird bei Elīna Garança zum poetisch sehnenden Zurückträumen in eine selige Kindheit. Dafür findet sie den zärtlich verhaltenen Ton. Aber wenn in der vierten Strophe zum zweiten Mal der Weg ins Kinderland beschworen wird, könnte die Vision eine Spur verhaltener, träumerischer erklingen. Dafür lässt sie die nächtlich duftende Stimmung der „Sapphischen Ode“ in verschattetem Timbre durch die Klänge wehen, ist sich am Schluss der erhabenen Größe des Moments bewusst. Und wenn in „Geheimnis“ die Blütenbäume flüstern, leuchtet die „Liebe süß“ am Ende schwärmerisch auf.

In solchen Momenten hat auch Garanças Klavierpartner Matthias Schulz innige Momente der Poesie und des Bei-Sich-Seins. Es kommt nicht oft vor, dass ein Intendant und Theatermanager – der Intendant der Berliner Staatsoper übernimmt 2026 das Opernhaus Zürich – eine Sängerin dieses Ranges begleitet. Aber Schulz hat am Mozarteum Salzburg Klavier studiert und offenbar seine pianistischen Fertigkeiten weiter gepflegt. Dass er Grenzen hat, wird in Schumanns „Arabeske“ op. 18 aber auch klar: Alle Sorgfalt der Artikulation und des Tempos verhindern nicht, dass die melodische Anmut oder die Frische der Bewegung in den „Kinderszenen“ op. 15/1 ein wenig matt bleiben.

Schumanns „Frauenliebe und Leben“ ist der Sängerin besonders ans Herz gewachsen, erzählt sie. Ihre Mutter, ebenfalls ein Mezzosopran, habe den Zyklus öfter gesungen. Elīna Garança kann „Seit ich ihn gesehen“ so zärtlich weltenthoben singen, dass der atemraubende Wirrwarr der Gefühle des frisch verliebten Mädchens im Klang der Stimme offen liegt. Die optimistisch verklärende Betrachtung des „Herrlichsten von allen“ strahlt in schimmerndem Mezzo-Gold auf. Ihr enthusiastischer Ton, die drängende Bewegung in der Stimme stellen den inneren Aufruhr unmittelbar dar, ohne dass Garança die Noblesse ihres Tons an künstliche Färbungen oder deklamatorische Schärfen verraten müsste. Berührend das tonlose Piano am Ende des letzten Liedes: Da hat sich ein Mensch wirklich in sein Innerstes zurückgezogen und ist „nicht lebend mehr“.

Oper in Feuerrot

Nach der Pause – wie es in Italien bei Gesangsrezitals stets erwartet wird – der Block mit den großen Arien, jetzt in feuerroter Robe. Zunächst heiße Liebesflammen aus Hector Berlioz‘ „La Damnation de Faust“, gesungen mit saftiger Tiefe, einem phänomenalen Sprung über den Registerwechsel nach oben, einer blühenden Expansion, aber auch angestrengter Höhe. Dann die Arie der Dalila mit ihrer schmeichelnd-sinnlichen Glut in einem goldflüssigen Ton, der nicht freier, gerundeter, erfüllter erklingen könnte. Schließlich „Voi lo sapete“ aus „Cavalleria rusticana“, leidenschaftlich und wortsensibel, aber so edel geformt, dass der wilde Verismo Pietro Mascagnis – zu hören etwa bei seiner sich verausgabenden Uraufführungs-Santuzza Lina Bruna Rasa – nobel geglättet erklingt.

Das Finale sollte fröhlicher sein: Ruperto Chapí, Meister der spanischen Zarzuela, scheint seine charmanten Liebesgesänge der Garança auf die Stimme geschrieben zu haben, so edel, temperamentvoll und lebensfroh erklingen die beiden Stücke. Als Zugabe darf die Habanera der „Carmen“ nicht fehlen – wie bei der großen Teresa Berganza ohne Vulgarität, aber nicht so kühl dargeboten. Als sympathischer Gruß an ihre lettische Heimat eines der rund 600 Lieder und Liedbearbeitungen von Jāzeps Vītols, Gründer der lettischen Musikakademie, dem Institut, an dem Elīna Garança studiert hatte, bevor sie ihr erstes Opern-Engagement im thüringischen Meiningen unter der Intendanz der späteren Dortmunder Opernchefin Christine Mielitz angetreten hat. Herzlicher, langer Beifall.