Alfried Krupp auf der Bühne: Heinrich Marschners Bergbau-Oper „Hans Heiling“ als Ruhrgebiets-Familienstory in Essen

Zechenschließungen drohen und Hans Heiling (Heiko Trinsinger) liebt ein Mädchen aus dem Arbeitermilieu. Foto: Thilo Beu

Die Schätze, die schliefen in ewiger Nacht, fördern die Erdgeister in Heinrich Marschners „Hans Heiling“ ans Licht – den Menschen zum „Heil und Verderben“. Das „schwarze Gold“, das dem Ruhrgebiet fast 200 Jahre lang Reichtum und Elend gebracht hat, versiegt in diesem Jahr: Mit Prosper-Haniel in Bottrop schließt am 21. Dezember 2018 die letzte Steinkohlenzeche. So lag es für das Aalto-Theater nahe, sich mit Marschners romantischer Oper an den vielfältigen Aktivitäten rund um das Ende dieser Ära zu beteiligen.

Der junge Heinrich Marschner. Zeitgenössische Lithographie. Foto: Archiv Häußner

Marschner wusste, worüber er Musik schrieb; er erinnerte sich wohl an die Braunkohlenförderung rund um seine Heimatstadt Zittau und den traditionsreichen Bergbau im benachbarten Gebirge.

Regisseur Andreas Baesler und sein Bühnenbildner Harald B. Thor knüpfen daran an: Sie rücken die böhmische Sage vom designierten König der Erdgeister, der auf die Erde flieht, um menschliche Liebe zu erlangen und dabei scheitert, eng an eine Geschichte aus dem Ruhrgebiet. Und decken verblüffende Parallelen auf: Hans Heiling wird zu Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, die Königin der Erdgeister schreitet als perlenbehangene Mutterfigur Bertha Krupp umher.

Zwei gescheiterte Verbindungen

Der Konflikt erinnert an die Heirat Alfrieds mit der geschiedenen Anneliese Lampert im Jahr 1937. Sie mag den Krupp-Erben glücklich gemacht haben, war aber eine Ehe gegen den Willen seiner Eltern. Nach drei Jahren trennte er sich – wohl auf Betreiben der Mutter – von Frau und Sohn, übernahm die Firma, führte aber ein zurückgezogenes, innerlich einsames Leben.

Hans Heiling muss entsetzt erkennen, wie seine mit „rasendem Verlangen“ geliebte Anna ihrem unheimlichen Bräutigam aus einer anderen Sphäre immer fremder wird, sich in der Gesellschaft der einfachen Leute wohler fühlt und schließlich (ihre wahren Gefühle erkennend und unter dem Einfluss der Geisterkönigin und ihres dämonischen Gefolges) Konrad heiratet, einen einfachen Mann aus ihrer Schicht.

Die herrschaftliche Sphäre der Villa Hügel als Reich der Erdgeister, in dem die Königin (Rebecca Teem) ihren Sohn Hans Heiling (Heiko Trinsinger) vom Weg in der Menschenwelt abhalten will. Foto: Thilo Beu

Bis ins Detail arbeitet das Produktionsteam die Gleichsetzung durch: Gabriele Heimann lässt sich von dem bekannten Familienporträt der Krupps zu nobel-dezenter Nachkriegsmode inspirieren. Der Chor trägt das Gewirk einfacher Leute aus den sechziger Jahren, als sich die Zechenstilllegungen ankündigten, aber in dem im Bild zitierten Essener „Blumenhof“ bei Tanztee und Schnitzeltag das gesellschaftliche Leben florierte.

Der gewaltige vertäfelte Saal der Villa Hügel kontrastiert mit der beengten Stube mit Bett, Kohleherd und Schwarz-Weiß-Fernseher, in der Witwe Gertrud die Rückkehr ihrer Tochter Anna bei nächtlichem Sturm erwartet. Gefeiert wird in einem hohen, schmutzigweißen Raum, wie einst auf großen Zechen als Lohnhallen oder Waschkauen zu finden. Dort spielt auch das Bergwerksorchester Consolidation aus Gelsenkirchen in schönsten Bergmannsuniformen das Glückauf-Lied.

Das Bergwerksorchester Consolidation aus Gelsenkirchen wirkt auf der Aalto-Bühne mit. Foto: Thilo Beu

Popularmythen des Potts strapaziert

Couleur locale also allenthalben, liebevoll entworfen. Das geht immerhin über die bloße Äußerlichkeit hinaus, wie sie 2008 in Essen in Wagners „Tannhäuser“ von Hans Neuenfels und Reinhard von der Thannen bemüht wurde. Lästig wird’s dann aber, wenn Hans-Günter Papirnik langwierige Dialoge in breiten Ruhri-Slang überträgt und von der Brieftaube bis zum Karnickel alle Popularmythen des Potts bemüht. Zur Sinnfindung tragen derlei biedere Anleihen, wie wir sie aus missglückten Operettenabenden kennen, nichts bei.

Unheimliche Heimeligkeit: Die Wohnung von Annas Mutter Gertrud erinnert an die Verhältnisse im Ruhrgebiet in den Sechziger Jahren. Foto: Thilo Beu

Auch im ehrgeizig gedachten dramaturgischen Ausbau knirschen die Stempel. Die Bergleute-Metapher funktioniert noch einigermaßen: Unter Tage sind die Arbeiter mit Helm und Grubenlampe die Geister, die ihren König zurückhalten wollen und deshalb gegen die Verbindung mit einem Menschen opponieren. Oben demonstrieren sie mit Spruchband und Schildern gegen Stilllegungen und damit gegen den Krupp-Heiling aus der Oberschicht.

Grenzen der soziologischen Sicht

Aber wenn Anna in der neusachlichen Sechziger-Jahre-Villa ihres noblen Bräutigams im „Zauberbuch“ blättert und maßlos erschrecken soll, aber nur die Vorhänge wehen wie in einem schlechten Gruselfilm; wenn in der von Marschner genial konzipierten Arie „An jenem Tag“ Hans Heiling plötzlich in türkisgrünes Licht getaucht ist, wenn im nächtlichen Park rotes Hilfslicht die Erscheinung der „Geister“ beglaubigen soll, ist sichtbar, wie das Konzept Baeslers an seine Grenzen kommt. Der Konflikt erschöpft sich eben nicht in der Klassen-Herkunft seiner Protagonisten, lässt sich soziologisch nur oberflächlich beschreiben. Eher wäre danach gefragt, die Konstellationen psychologisch zu erschließen oder die romantische Doppelnatur eines Hans Heiling überzeugend zu dechiffrieren.

Noch eins ist schade: Die bemühte Verortung in der Region rückt Marschners allzu selten gespielte Oper in die Ecke einer Ausgrabung, die man gerade mal aus passendem Anlass auf den Spielplan setzen kann. Mitnichten: Schon in den siebziger Jahren haben Aufführungen in Frankfurt, Zürich oder Bielefeld die innovativen musikalischen Errungenschaften Marschners und die dramatische Qualität des Librettos von Eduard Devrient erwiesen. Dass „Hans Heiling“ auf der Bühne selten zu erleben ist – zuletzt am Theater an der Wien und in Regensburg – spricht nicht gegen die Oper, sondern eher gegen routinierte Spielplan-Bastler.

Der Dirigent der Premiere von „Hans Heiling“, Frank Beermann, bei einer Probe. Foto: TuP Essen

Frank Beermann und die Essener Philharmoniker machen die Qualität der Musik hörbar – und lassen nebenher erfahren, wie ungeniert sich etwa der Bayreuther Meister Richard Wagner bei Marschner bedient hat, dessen Oper er 1833 brandneu in Würzburg mit einstudiert und den er später in seinen Schriften höhnisch niedergemacht hat.

Dirigent Beermann setzt auf eine aufgehellte, vor allem zu Beginn im Tempo etwas zu rasche Lesart, auf brillant-durchsichtige Bläser und schlanke, manchmal zu wenig betonte Streicher. Aber in Szenen wie dem unerhört expressiven Melodram der Gertrud, in den bedeutenden Arien von Heiling und Anna oder in den auffallend großräumig konzipierten Finali kehrt er die vielgestaltige und farbenreiche Musik heraus und zeigt, dass sich Marschner vor Zeitgenossen nicht verstecken muss.

Bedauerlich, dass der spätere Hannoveraner Hofkapellmeister nie wieder ein so zündendes Libretto gefunden hat: In späteren Jahren beklagt er sich bitter über die Qualität der Opern-„Dichtungen“. Aber über die Qualitäten seiner Musik lässt sich nichts aussagen. Opern wie „Des Falkners Braut“, „Das Schloss am Ätna“ oder „Der Bäbu“ kennt einfach kein Mensch mehr, und die Forschung ist über tradierte Allgemeinplätze auch kaum hinausgekommen.

Bewährtes Ensemble im Einsatz

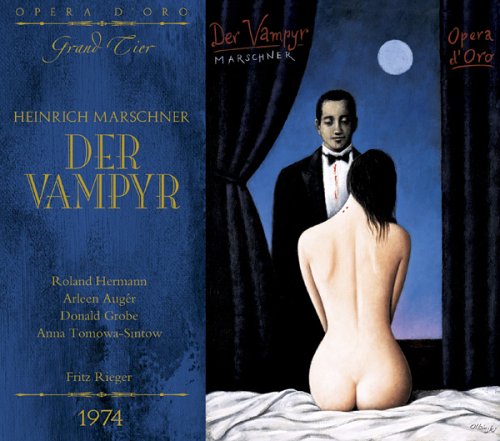

Das Aalto-Theater setzt bei den Sängern auf sein bewährtes Ensemble und fährt in den meisten Partien gut damit. Heiko Trinsinger fügt mit „Hans Heiling“ seinem breiten Repertoire – das etwa auch Marschners „Vampyr“ umfasst – eine weitere wichtige Bariton-Rolle hinzu. Wirkt die fordernde Höhe anfangs noch etwas erzwungen und fest, steigert sich Trinsinger in der früher noch in Wunschkonzerten und Arienabenden beliebten große Szene „An jenem Tag“ überzeugend, befeuert den brennend schmachtenden Ton des rasend Verliebten, verliert sich in seine Rachefantasien, falls Anna – was später ja auch geschieht – ihm die Treue bräche. Als Darsteller bleibt er in der steifen Rolle des Außenseiters in allen Welten; am Ende bricht er als Entwurzelter zusammen und löst eine Sprengung aus: Im Hintergrund fliegt in historisierendem Schwarz-Weiß ein Zechengebäude in die Luft, stürzen Fördergerüste ein – eine Projektion, die Heilings innere Katastrophe nachzeichnet: Den Wunsch, diese Welt hinter sich zu lassen, die ihm kein Heil, aber bitteres Verderben brachte.

Psychologisches Meisterstück in der Musik

Oft unterschätzt wird die Figur der Anna, die Jessica Muirhead vor Soubretten-Putzigkeit bewahrt. Die Rolle entwickelt sich vom leichten Tonfall der jungen, noch recht naiven Tochter zu den dramatischen Linien einer jungen Frau, die sich und ihrer wahren Gefühle bewusst wird. In der Stimme beglaubigt Muirhead diesen Weg in leuchtendem Ton, in der Gestaltung der Rolle lässt sie die Regie in diesem Punkt eher im Stich. Auch Bettina Ranch als Gertrud erfasst das Spektrum der Figur zwischen den angedeutet buffonesken Zügen der Mutter, die ihrer Tochter die reiche Partie zuschanzen will, und des im Melodram vom Unbewussten ins Erkennen wandernden Schrecken – ein stimmlich einfühlsam nachgezeichnetes psychologisches Meisterstück in Marschners Musik.

Jeffrey Dowd ist über den Konrad längst hinaus: Statt seines reifen Tenors, dem in der Höhe Glanz und Frische fehlt, bräuchte es ein jugendliches Timbre für den Liebhaber und Retter Annas. Rebecca Teem orgelt als Königin der Erdgeister nach schlechter Wagner-Manier – das bedeutet flackernde, bisweilen gewaltsame Tonemission, und eine monochrome tour de force. Teem ist freilich nicht die einzige Sängerin, die mit dieser Partie ihre Probleme hat: Den Typ des dramatischen, aber schlank-beweglichen Soprans mit strahlender Höhe, wie ihn etwa auch Rezia in Webers „Oberon“ fordert, gibt es kaum mehr. Karel Martin Ludvik und Hans-Günter Papirnik stehen ihren Mann an der Seite des forschen Konrad.

Der Opernchor des Aalto-Theaters wirkt in der Szene der Erdgeister anfangs noch dünn und inhomogen – liegt das an der breiten Aufstellung im Hintergrund? –, findet aber schnell seine bewährte Form, für die Jens Bingert als Chordirektor in allen Stilformen einsteht.

Heinrich Marschners Oper „Hans Heiling“ steht bis Juni auf dem Spielplan in Essen. Am 10. März um 19.05 Uhr wird die Aufzeichnung aus dem Aalto-Theater auf Deutschlandradio Kultur übertragen, am 1. April um 20.04 Uhr auf WDR 3. Eine CD-Aufnahme ist geplant.