Wenn Dichter baden gehen

Jeder Autor, der einmal ohne den geringsten Einfall auf ein leeres Blatt Papier gestarrt hat (jaja, heutzutage ist es der Bildschirm), der weiß: Auch der munterste Geist braucht gelegentlich Erholung an den Stränden ordinärer Lebenslust. Angeregt durch die Ferienzeit und eine kleine Ausstellung im Düsseldorfer Heine-Institut würdigen wir die „Dichter in Badehosen“.

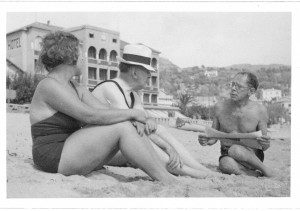

„Stilles Gestade, so nahe dem heftigsten Getriebe“: Der Schriftsteller Heinrich Mann (Mitte) plaudert mit seiner Frau Nelly und einem Freund 1935 am Strand von Nizza. (Foto: Feuchtwanger Memorial Library/University of California)

Aber was heißt hier Badehosen? Schon Johann Wolfgang Goethe, der Übervater des deutschen Bildungsbürgers, riss sich gerne sämtliche Kleider vom Leibe, um sich frei zu fühlen. Bei einer Reise durch die Schweiz 1775 hatten es ihm seine Freunde Friedrich Leopold und Christian von Stolberg vorgemacht, „die guten harmlosen Jünglinge“. Goethe notierte, dass er sich „halb nackt wie ein poetischer Schäfer oder ganz nackt wie eine heidnische Gottheit“ in Schweizer Seen tummelte – leider nicht weit genug von der Zivilisation entfernt. Entrüstete Anwohner sollen mit Steinen geworfen haben.

Heinrich Heine, Goethes junger und von ihm nie adäquat beachteter Düsseldorfer Kollege, reiste häufig an die Nordsee, um, bevor es ihn nach Paris verschlug, seine zarte Gesundheit zu stärken. Im Juli 1826 auf Norderney lernte er sogar schwimmen – wir wissen nicht, welches Outfit er dabei trug. Aber: „Das Meer war so wild, dass ich oft zu versaufen glaubte“, schrieb er mit jungenhaftem Stolz an seinen Hamburger Verleger Julius Campe. Die Brandung verschaffte Heine ein Hochgefühl. „O wie lieb ich das Meer“, schwärmte er im folgenden Herbst in einem Brief an seinen Dichterfreund Karl Immermann, „… und es ist mir wohl, wenn es tobt.“

Ganze Gedichtzyklen Heines sind vom Meer inspiriert, er besang „Poseidon“ und das „Seegespenst“, den „Untergang der Sonne“ und den „Gesang der Okeaniden“. Man kann also nicht sagen, dass der Müßiggang am Strand die Kreativität vernichtet. Ganz im Gegenteil. Hermann Hesse, ein früher Verfechter der Freikörperkultur, schrieb liebevolle Betrachtungen über seine „Jahre am Bodensee“ (1904-1912), in der Nähe des Wassers entstanden Romane und schwelgerische Verse: „Seele, Seele, sei bereit!“

Mannsbild in Badehosen: Der Heimatdichter Wilhelm Schäfer 1911 am Bielersee (Schweiz). Er war ein Freund von Hermann Hesse und schrieb schwärmerische Texte über Seen und Berge. (Foto: Rheinisches Literaturarchiv/ Heine-Institut)

Hesses Freund Wilhelm Schäfer, ein vollbärtiges Mannsbild, liebte die Sommerfrische in Süddeutschland und der Schweiz. „Auch der See, in der Nähe kristallgrün, ging wie blaue Seide in die Tiefe hinein …“, schrieb er 1931 in „Wahlheimat“. Seine volksverbundene Prosa gefiel später leider auch den Nazis. Geplagt von Finanzsorgen und Schnaken, verbrachte der Rechtsanwalt Heinrich Spoerl 1931 einen dreiwöchigen Urlaub am Starnberger See, badete nur bis zur Taille („der See ist ziemlich kühl“) und hatte die Idee zu einer heiteren Pennälergeschichte, die als verfilmter Roman eine Legende wurde: „Die Feuerzangenbowle“.

Thomas Mann, der im Schutze eines Strandkorbs mitunter sogar den feinen Sommeranzug ablegte und im Badetrikot mit Sockenhaltern in der Sonne saß, stattete seine berühmtesten Helden mit Meeresliebe aus. „Tonio Kröger“ ließ er die „geheimnisvoll wechselnden Mienenspiele“ sehen, „die über des Meeres Antlitz huschen“. Und Hanno, Sprößling der „Buddenbrooks“, liebt „dieses zärtliche und träumerische Spielen mit dem weichen Sande, der nicht beschmutzt, dieses mühe- und schmerzlose Schweifen und Sichverlieren der Augen über die grüne und blaue Unendlichkeit hin …“

Auch Manns Bruder Heinrich, der, wie viele verfolgte Intellektuelle, an der südfranzösischen Ferienküste vorübergehend den Naziterror vergessen konnte, fand große Worte für das Stranderlebnis: „Das Meer, sein tiefer Atem, seine windige, … ersterbende Bläue und dieser Glanz von abendlich feuchtem Gold …“. Ein anderer Emigrant, der kämpferische Dichter und Dramatiker Bertolt Brecht, hatte schon 1919, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, dem Schwimmen ein Gedicht gewidmet: „Der Leib wird leicht im Wasser“, schrieb er da, und es ist, als befreite das Baden den Denker von den drückenden Problemen der Zeit: „Natürlich muss man auf dem Rücken liegen / so wie gewöhnlich. Und sich treiben lassen. / … / Ganz ohne großen Umtrieb, wie der liebe Gott tut / wenn er am Abend noch in seinen Flüssen schwimmt.“

Info:

Angeregt wurde dieser Text von einer Treppenhausaustellung im Heinrich-Heine-Institut Düsseldorf, Bilker Str. 12-14: „Dichter in Badehosen“ bis 11. September 2016, Di.-So. 11 bis 17 Uhr (Sa. 13-17 Uhr).

Büchertipps:

Heinrich Heine: „O wie lieb ich das Meer – Ein Buch von der Nordsee“, herausgegeben von Jan-Christoph Hauschild, Hoffmann und Campe. 128 Seiten. Vergriffen, aber antiquarisch und als E-Book ab etwa drei Euro über das Internet erhältlich.

Hermann Hesse: „Jahre am Bodensee – Erinnerungen, Betrachtungen, Briefe und Gedichte“. Herausgegeben von Volker Michels mit Bildern von Siegfried Lauterwasser. Insel Verlag. 238 Seiten. 28 Euro.