Recht viel beachtliches Theater – eine subjektive Bilanz zu den Ruhrfestspielen

Die Ruhrfestspiele neigen sich ihrem Ende entgegen. Isabella Rosselini und die Jungfrau von Orleans werden noch im Großen Haus auftreten, doch die bilanzierende Abschlußpressekonferenz ist bereits angesetzt. Dort wird in Zahlen dargelegt, wie erfolgreich auch in diesem Jahr wieder das Traditionsfestival war – nehmen wir jedenfalls an und behaupten auch nichts anderes. So gilt es nun, die Frage zu stellen: Wie war denn dieses „tête-à-tête“ so? War es überhaupt eins? „Ein dramatisches Rendezvous mit Frankreich“, wie der diesjährige Untertitel der Veranstaltung behauptete?

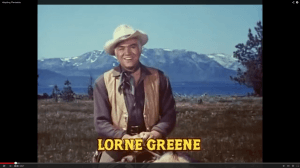

Türenkomödie vor weißen Stoffbahnen: „Ich ich ich“ von Eugène Marin Labiche mit (v.l.) Katharina Pichler (Madame de Verrières), Thomas Gräßle (Aubin), Nora Buzalka (Thérèse), Markus Hering (Dutrécy), Thomas Lettow (Georges), Wolfram Rupperti (Fromental) und Johannes Zirner (Armand) (Foto: Andreas Pohlmann/Ruhrfestspiele)

Containerbuntes Festspielhaus

Jedenfalls war an Französischem einiges auszumachen im recht opulenten Programm. Das begann schon mit der künstlerischen Ausgestaltung des Festspielhauses durch Daniel Buren, eine hübsche Symbiose aus formalem Minimalismus und Üppigkeit des gestalterischen Eingriffs. Wer weiß, was als nächstes an die Reihe kommt? Der Gasometer in Oberhausen, der Reichstag?

Man muß die Sachen ja nicht unbedingt à la Christo in Stoff packen, man könnte sie auch mit farbigen Flächen restrukturieren. Ist nur so ein Gedanke. Das bunte Festspielhaus war eine gute Idee, hatte bei geringem Betrachtungsabstand die Anmutung eines Containerfrachters, und viele Besucher sind der Ansicht, daß der transparente Glasvorbau des Festspielhauses auch ohne künstlerische Intervention sehr schön ist.

Betuliche Komödie

Mehr als bunte Fassadenkunst interessierte das Kulturvolk natürlich, was hier gespielt wurde. Und sah, beispielsweise, ein Stück von Eugène Labiche unter dem Titel „Ich ich ich“. 1864 war es als „Die Egoisten“ uraufgeführt worden, was auch kein schlechterer Titel gewesen wäre: Eine muntere Türenkomödie in der Regie von Martin Kusej, die weitestgehend ohne Türen auskommen mußte, da sie lange Zeit in einem Halbrund aus Stoff spielte, der sozusagen Türen und Wände ersetzte (Ausstattung: Annette Murschetz). Kann man (frau) machen, allerdings entstand mehrfach der Eindruck, dieses in der Form häufig eher kleine, in Dialogen kammerspielhaft erzählende Stück müsse gegen das große, kalte Bühnenbild anarbeiten und tue sich damit schwer.

Abgesehen davon, kam „Ich ich ich“ sehr brav und betulich daher, man schreit nicht unbedingt nach Fortsetzung. Andererseits jedoch wurde manierlich und humorvoll gespielt, eine nette Komödie, warum auch nicht.

Gehen, gehen, gehen: Szene aus „Die Stunde da wir nichts voneinander wußten“ von Peter Handke (Foto: Ene-Liis Semper/Ruhrfestspiele)

Handke-Stück hinterließ starken Eindruck

Ohne Umschweife: Peter Handkes „Die Stunde da wir nichts voneinander wußten“, entstanden in einer Koproduktion mit dem Hamburger Thalia-Theater, war wohl die stärkste Arbeit der diesjährigen Ruhrfestspiele, kongenial in Szene gesetzt von Tiit Ojasoo und Ene-Liis Semper, choreographiert von Jüri Nael und von Lars Wittershagen mit einem anmutigen Sound- und Musikteppich unterlegt.

Das Stück aus den 90er Jahren kommt ohne Text aus, es erzählt durch die Menschen, die einen Raum, eine Piazza, einen (französischen?) Boulevard bevölkern, durcheilen, okkupieren. Es bringt Aspekte des Absurden und des Bedrohlichen ein – und ist in seiner genialen sprachlosen Erzählstruktur für manche Menschen offenbar unerträglich. Die Idioten (jawoll: Idioten!) im Publikum, die meinten, das Bühnengeschehen mit ihren dämlichen Kommentaren belegen zu müssen, sollten zu Hause bleiben und Casting-Shows gucken. Ihnen zum Trotz ein toller Theaterabend.

Sophie von Kessel ist die unglückliche Madame Bovary. Hinter ihr: Thomas Lettow als Monsieur Léon (Foto: Thomas Dashuber/Ruhrfestspiele)

Die Seele der Madame Bovary

Nina Hoss, in Yasmina Rezas neuem Stück „Bella Figura“ grandios aufspielend, war die eine; die andere große Blonde des deutschen Theaters, und das darf hier wörtlich genommen werden, ist Sophie von Kessel, die im Kleinen Haus als Madame Bovary den Weg auf die Theaterbühne findet.

Albert Ostermaier hat Gustave Flauberts dicken Gesellschaftsroman aus dem 19. Jahrhundert zu einer dramatischen Fassung verknappt, die viel Nebenhandlung, Zeitgeist und ländliches Lokalkolorit wegläßt und gleich mit dem finalen Bankrott der Frau einsteigt. Bankrott und Gifttod, wollen uns Stück wie Inszenierung (Mateja Koleznik) weismachen, sind so etwas wie der logische Schluß einer Kaskade von desaströsen Handlungen, die darauf gerichtet waren, den zwangsläufigen (Frei-) Tod ein ums andere Mal aufzuschieben. Denn tot ist man – eine Interpretation – zu Lebzeiten schon, wenn man existieren muß wie Madame Bovary.

Allerdings bleibt bei dieser Sicht auf die Dinge die Frage weitgehend unbearbeitet, warum die Bovary so ist, wie sie ist. Dem Roman gelang die Beschreibung dieser unbotmäßigen Figur grandios. Auf der Bühne jedoch ist die Gattin des braven Landarztes Bovary nicht mehr als ein Parasit. Nichts ist hier zu spüren vom Versuch, Verständnis und Empathie für die Seele der Unzufriedenen zu entwickeln, für eine Person, die unter Begrenztheit und Dumpfheit einer kleinbürgerlichen, unfreien Existenz leidet, die sich nach leidenschaftlicher Liebe sehnt, wie sie in diesem Milieu unvorstellbar ist.

Vergnügliche Nashörner, nachdenkliche Yasmina Reza

Über weitere Produktionen der Ruhrfestspiele war in den Revierpassagen schon zu lesen gewesen; über Frank Hoffmanns gleichermaßen gelungene wie vergnügliche Inszenierung von Eugène Ionescos „Nashörnern“ mit Wolfram Koch und Samuel Finzi ebenso wie über „Bella Figura“ von Jasmina Reza. So folgt nun der Versuch eines kleinen, subjektiven Fazits.

Wertschätzung für Texte und Darsteller

Mehr noch als in den Vorjahren waren die Ruhrfestspiele 2015 geprägt von konzentriertem Theaterspiel, von Wertschätzung für Texte und Darsteller. Der unbändige Selbstdarstellungsdrang mancher Regisseure (zumal aus dem Stuttgarter Raum) blieb dem Publikum erspart. Allerdings wirkte die eine oder andere Produktion auch etwas blutarm. Ansichtig der Labiche-Komödie zum Beispiel ertappte man sich schon bei dem Gedanken, wie das alles wohl in einer Inszenierung von Robert Wilson ausgesehen hätte. Wie dem auch sei – es bleibt die Gewißheit, in Recklinghausen in den vergangenen Wochen wieder eine Menge gutes Theater gesehen zu haben, wie man es im Ruhrgebiet in dieser Dichte sonst nicht geboten bekommt.