Kunst als ewiger Kreislauf: Bilder von Friedensreich Hundertwasser in Hagen

Man ist beileibe kein Prophet, wenn man dieser Ausstellung ganz profan einen zählbaren Erfolg vorhersagt. Hundertwasser „zieht“ immer. Sicherlich auch in Hagen.

Tayfun Belgin, Leiter des Hagener Osthaus Museums, wo jetzt rund 130 Arbeiten aller Schaffensphasen des Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) zu sehen sind, hofft auf rund 60000 Besucher – plus X. Dann wäre man mit der kostspieligen Schau auch finanziell „im grünen Bereich“.

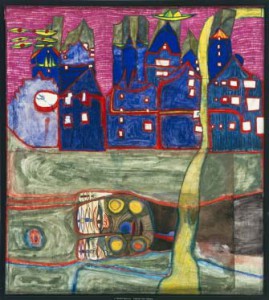

Hagen genießt übrigens nicht zuletzt deshalb den Vorzug, die Ausstellung im Verein mit der Hundertwasser Stiftung und „Die Galerie“ (Frankfurt) auszurichten, weil im Osthaus Museum schon 1964 ein wichtige Hundertwasser-Wanderschau zu sehen war, die seinerzeit auch in Hannover, Amsterdam, Bern, Stockholm und Wien gastierte und den endgültigen Durchbruch für diesen Künstler bedeutete. Damals erwarb das Osthaus Museum das Hundertwasser-Bild „Der Traum des toten Indianers“.

Doch jetzt mal abgesehen vom Zahlenwerk und historischen Reminiszenzen. Was fruchtet eine Werkschau dieses Künstlers heute? Wirkt er noch weiter? Erfährt man etwas, was man noch nicht geahnt hat?

Nun, immerhin wird einem abermals die außerordentliche Leuchtkraft seiner Bilder vor Augen geführt. Sie kommen einem buchstäblich entgegen, sitzen sie doch nicht direkt auf den Wänden, sondern rund zehn bis zwölf Zentimeter davor. Zudem sind diese Wände in dezenten Farben gehalten (Blau, Violett, Anthrazit, Grün), so dass all die mäandernden Linien der bildnerischen Traumwelten umso mehr hervortreten. Im Katalog (24,90 Euro) sieht man die Farbenspiele vor pechschwarzem Hintergrund, was einen ähnlichen Kontrast-Effekt zeitigt.

Wenige Beispiele aus dem Frühwerk zeigen, dass auch Hundertwasser einmal ganz konventionell begonnen hat. Doch wurde er gerade kein Akadamiekünstler, sondern schritt auf autodidaktischen Pfaden in seinen ganz eigenen Kosmos, in dem es allzeit wächst und wuchert, spiralförmig sprießend, schier endlos in sich selbst versponnen, geradezu kindlich bunt fabulierend.

Friedensreich Hundertwasser: „Der Traum des toten Indianers“ (1964), Mixed media (© 2015 NAMIDA AG Glarus, Schweiz / Fotografie: Achim Kukulies)

Irgendwann hat der gebürtige Wiener mit bürgerlichem Namen Friedrich Stowasser sich beherzt entschieden, die fortwährende Hetzjagd nach Neuem nicht mehr mitzumachen, die die westliche Avantgarde über viele Jahrzehnte prägte. Die als Lehrmeisterin verehrte Natur ist nicht pfeilförmig in die Zukunft gerichtet, sondern ein Kreislauf. Wachstum ist deshalb nicht mit Beschleunigung und Entgrenzung verbunden, sondern mit einem ewigen Wechselspiel aus Blüte und Vergehen. Schon im Diesseits soll der Paradiesgarten gedeihen.

Um das Jahr 1953 hatte Hundertwasser seine unverwechselbare, heute weltweit bekannte Formensprache entwickelt, die zuweilen manisch oder gar in milder Weise wahnhaft wirkt. Und schon in den 1960er Jahren ist Hundertwasser zum Vordenker und „Vorfühler“ ökologischer Bewegungen geworden. Also wollte er mit seinem Schaffen, das alsbald auch in architektonischen Visionen (in der Ausstellung mit staunenswerten Modellen präsent) Gestalt annahm, ins Leben hinein wirken – mit womöglich heilsamer Schönheit. Hagen zeigt auch Beispiele für angewandte Kunst. Eine Installation zur Wasserreinigung und eine zur erweiterten Nutzung von „Scheiße“ treiben die Kunst-Ökologie auf fast schon bizarre Art weiter.

Ein markantes Zitat prangt in Hagen auf einer Wand: „Die optische Umweltverschmutzung ist die gefährlichste, weil sie die Seele des Menschen tötet.“ Meiner Treu, da ist etwas dran, wenn auch der Satz beileibe nicht allerklärend ist und eine Spur zu idealistisch klingt.

Wer will, mag sich – gleichsam meditativ – in diese Bilder versenken oder auch speziellen Hinweisen nachgehen, die sich etwa auf die zahlreichen Zwiebeltürme in Hundertwassers Werk beziehen. Scheinen hier Anregungen aus dem orthodoxen Christentum zu walten, so finden sich anderwärts auch Bauformen, die an Moscheen erinnern. Müßig ist’s, aus heutiger Sicht etwas hineinzudeuten.

Tatsächlich ersehnte Hundertwasser eine friedliche Koexistenz der Weltreligionen, was auch eine von ihm gestaltete Fahne mit grünem Halbmond und blauem Davidsstern belegt. Allerdings regiert in diesem Werk vielfach auch wohlfeile Harmonie, bei der kaum noch etwas wie erkämpft und errungen wirkt.

Mit etwas bösem Willen könnte man weite Teile von Hundertwassers Oeuvre als quirlig farbstarkes Einerlei bezeichnen. Er schreitet den einmal gefundenen Formenkanon mit endlosen Variationen bis zur Erschöpfung aus.

Mit der Zeit wirkt das übersättigend oder auch bloß noch kraftlos dekorativ. Dann ist man zuweilen geneigt, Hundertwasser allenfalls für einen liebenswerten Spinner zu halten. Doch man sollte ihn nicht vorschnell gänzlich abtun. Dieser asketische Weltverbesserer musste seine schöpferische Energie wohl just so und nicht anders in solche Lebenslinien strömen lassen. Damit wir ein für allemal ein Beispiel haben.

Hundertwasser. Lebenslinien. Osthaus Museum, Hagen, Museumsplatz 1 (Navigation: Hochstraße 73). 1. Februar bis 10. Mai 2015. Geöffnet Di-So 11-18 Uhr, Mo geschlossen. Eintritt 9 Euro (ermäßigt 3 Euro), Kinder unter 6 Jahren gratis. Weitere Infos: www.osthausmuseum.de