Endlich hat es geklappt: Lars Eidinger spielt „Peer Gynt“ im Großen Haus der Ruhrfestspiele

Jetzt endlich: Peer Gynt. 2020 schon sollte Ibsens unbotmäßiger Bauernsohn für einen Höhepunkt des Festivals sorgen, verkörpert in einem machtvollen Einpersonenstück vom Berliner Bühnenberserker Lars Eidinger. Zusammen mit dem gleichermaßen als exzentrisch geltenden Künstler John Bock hatte er diese Produktion erarbeitet, Premiere war im Frühjahr 2020 in Berlin gewesen, in Recklinghausen regte sich Vorfreude. Wie bekannt machte „Corona“ dann alles zunichte.

Der Intendant hat flott entschieden

Doch ein Jahr später nun hat es geklappt – obligatorischer Negativtest, Läppchen im Gesicht, luftige Sitzordnung, aber immerhin. Und deshalb sei an dieser Stelle schon dem Ruhrfestspiele-Intendanten Olaf Kröck dafür gedankt, daß er nicht zauderte und die Produktion ganz flott auf die Bühne seines Großen Hauses holte, sobald die Inzidenzen es ermöglichten.

Unbändiger Narzißmus

Die (Theater-) Welt liebt Peer Gynt, dieses phantasiebegabte Kind, das in die Welt zieht, lügt und betrügt und Frauen unglücklich macht, das in seinen Beziehungen zu Elfen, Trollen und anderem Bühnenpersonal Mal um Mal absehbar scheitert und die Menschen nicht erkennt, die es gut mit ihm meinen. Viele Inszenierungen haben den Ibsen-Stoff als Vehikel für eigene Botschaften verwendet, was nicht immer überzeugte.

Lars Eidingers Interpretation des Peer Gynt nun fokussiert auf dessen unbändigen Narzißmus, der das Scheitern zwangsläufig macht, und enthält sich gesellschaftlicher Erklärungsmuster. Das Stück spielt in einer Phantasiewelt, und das ist auch gut so. Aus heutiger Sicht wäre vielleicht zu kritisieren, daß ein Alptraum (nämlich: als mißratener Knopf wieder eingeschmolzen zu werden) zur Läuterung führt. Das ist mustergültig repressive „schwarze Pädagogik“, aber nicht dem Hauptdarsteller und auch nicht der Inszenierung anzulasten.

Melkmaschine von John Bock

John Bock, Aktionskünstler, der auch schon mal eine voll funktionsfähige Geisterbahn ins Museum holte und dessen Schöpfungen sich oft gern und bedeutungsreich bewegen, hat für diesen „Peer Gynt“ eine veritable Melkmaschine auf die Drehbühne gestellt, in der ein gigantisches Textilgebilde aus Patchwork-Stoffen, Bettwürsten, Kuscheltieren (oder doch zumindest Andeutungen davon) steckt. Milch ist das Lebenselixier Peer Gynts, in Flaschen, Gläsern und vor allem natürlich im verwirrenden Rohrsystem der Melkmaschine mit ihrem großen Schauglas ist sie stets zugegen. Die Stoffkugel, in die Peer Gynt nach einer Niederlage hineinkriecht, ist ein kuscheliger Ort der Regression, ein Uterus, wenn man so will, ein Euter vielleicht auch. Nimmt man nun noch das Sprachbild hinzu, daß einer Wesentliches „mit der Muttermilch aufgesogen“ habe, bleibt das Bühnenbild nicht allzu rätselhaft.

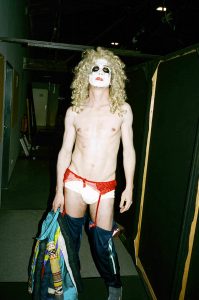

Markenzeichen Feinripp: nochmals Lars Eidinger als Peer Gynt. (Foto: Ruhrfestspiele Recklinghausen/Benjakon)

Feinripp

Und wie spielt Eidinger, dessen gleichsam solistische Interpretationen von Hamlet und Richard dem Dritten an der Berliner Schaubühne legendär sind? Nun, lange Zeit bleibt er überraschend zurückhaltend, monologisiert statuarisch und, wie man vielleicht sagen könnte, unerwartet diszipliniert. Nicht, daß er sich nicht bewegte; rastlos durchstreift er die Kulisse, steht, sitzt, liegt in atemloser Folge. Immer wieder wechselt er im Laufe des Abend seine Bekleidung, schminkt sich, malt sich grün an. Lange Zeit ist die einzige Kleidungskonstante seine Feinripp-Unterhose, die man auch schon aus anderen Produktionen kennt. Definitiv ist sie ein Markenzeichen, das folgerichtig auch, in großer Zahl vernäht, als Leinwand für einige Videoeinspieler dient. Außerdem gibt es den Feinripp für neun Euro zu kaufen. Dann steckt er in einem grünen Päppchen, auf das die wichtigsten Informationen gedruckt sind und das anstelle eines Programmheftes angeboten wird. Aber das nur am Rande.

Grün macht unsichtbar

Die grüne Farbe ist natürlich kein Zufall. Die Inszenierung arbeitet nämlich mit einer „Greenbox“, in der der Protagonist von seiner Umgebung isoliert aufgenommen und in ein anderes Video hineinkopiert werden kann. Dieses „andere“ Video wurde dem Publikum als Porno angekündigt, ist aber eigentlich nur ein eher läßliches Erotik-Filmchen mit drei jungen Frauen, die im Kontext der Handlung als Elfengemeinschaft herhalten müssen. Wenn Peer durch deren traute Dreisamkeit taumelt, ahnen wir, was gemeint ist, aber es überzeugt uns nicht. Hier stößt das Prinzip des Soloabends doch recht trostlos an seine Grenzen, es geht erkennbar nicht ohne diese Mitspielerinnen.

Zwangspause steckt in den Knochen

Wenn Eidingers Spiel so unerwartet steif wirkt, dann vielleicht auch deshalb, weil ihm die Bühnenzwangspause noch in den Knochen steckt. Recklinghausen war auch für ihn das Ende einer elenden Durststrecke, wenngleich er in dieser Zeit manches für Film und Fernsehen machen konnte. Vielleicht aber auch ist es generell nicht glücklich, zwei so eigenwillige Persönlichkeiten wie ihn und John Bock eine Regiearbeit in eigener Sache machen zu lassen. Bei „Richard“ und „Hamlet“ in Berlin führte Thomas Ostermeier Regie, und das machte er gut. Man konnte Angst kriegen vor diesen Eidinger-Figuren, deren (je nachdem) Zorn ebenso grenzenlos zu sein schien wie ihre Freude, ihr Hohn, ihr Haß, ihre Brutalität, ihre Ambivalenz, all das ausgespielt in geradezu übergangslosem Wandel. Ganz wesentlich begründete sich hier Eidingers Ruhm.

Imaginäres Orchester

Nur einmal wirkt Eidinger in „Peer Gynt“ wie befreit von der Last seiner Rolle: Da dirigiert er ein imaginiertes Orchester im (gleichermaßen imaginierten) Orchestergraben, das Griegs berühmte Peer Gynt Suite spielt, scherzt zu Beginn mit der Solo-Flötistin, beantwortet das Anschwellen der Musik mit immer weiter ausholenden Bewegungen, explodiert körperlich gleichsam im Fortissimo, und obwohl er hier wirklich „alles gibt“, weiß man doch nicht, ob das nun Spaß ist oder Ernst oder Verzweiflung oder alles gleichzeitig.

Drewermann erklärt

Übrigens hat Eugen Drewermann ausgiebige Videoauftritte, in denen er sich zum einen über den Symbolismus im Roman des 19. Jahrhunderts ausläßt, zum anderen eine empathische Würdigung der Titelfigur vornimmt. Das Wort Psychoanalyse fällt nicht, aber allzu weit entfernt von einer entsprechenden Perspektive sind die Ausführungen des ebenso populären wie klugen Theologen und Psychoanalytikers Drewermann natürlich nicht. Nur wirken sie hier etwas deplatziert, weil Deutungen die Kernkompetenz der Inszenierung wären.

Die unsichtbare Kamerafrau

Zwei weitere Mitspieler dieses Soloabends müssen noch erwähnt werden. Zum einen gibt Edna Eidinger, Tochter des Schauspielers, in einem Video das „Quasi-Ich“ des grübelnden Peer Gynt, zum anderen ist da Hannah Rumstedt, die mit ihren Videokameras, meistens in nahezu unsichtbares Schwarz gekleidet (einmal aber auch von Kopf bis Fuß in Grün, als „unsichtbare“ Partnerin des Helden in der Greenbox), eine überzeugende Arbeit abliefert.

Viel dankbarer Applaus.

- Sonntag 6. Juni und Montag 7. Juni im Programm (20 Uhr).

- Karten ab 32 €.

- kartenstelle@ruhrfestspiele.de

- Telefon: 02361/92180