Märchenwelten: Das Musiktheater im Revier vereint Kurzopern von Tschaikowsky und Strawinsky zum reizvollen Doppel

Ein Garten wie eine Insel: Jolanthe (Heejin Kim) ist blind und lebt abgeschieden von der Welt. Doch Ritter Vaudémont naht (Khanyiso Gwenxhane. Foto: Pedro Malinowski)

Die Liebe lehrt sie sehen: Jolanthe, blinde Titelheldin von Tschaikowskys letzter Oper, gleicht einer Dornröschenfigur, die erwacht – und dadurch erwachsen wird. Von ihrem Vater streng behütet, erfährt sie erst durch einen fremden Ritter, dass es jenseits ihres abgeschiedenen Gartens eine sichtbare Welt voller Farben und Formen gibt.

Märchenhafte Züge trägt auch Igor Strawinskys Oper „Le rossignol“ (Die Nachtigall), ein Auftragswerk nach einer Vorlage von Hans Christian Andersen. Weil beide Werke nicht abendfüllend sind, erlebt man sie selten auf der Bühne. Das Gelsenkirchener Musiktheater (MiR) bindet sie jetzt zu einem reizvollen Doppel zusammen.

Das ist eine hübsche Alternative für alle, die dem engen Repertoire von Spielplänen entkommen möchten, die allseits bekannte Evergreens immer wieder neu auflegen. „Carmen“, „Die Zauberflöte“ und „Rigoletto“ bringen eben gute Publikumszahlen, und wer oder was würde heutzutage nicht an der Quote gemessen? Dabei gäbe es so viel gute Musik zu entdecken. Der neue Doppelabend in Gelsenkirchen ist dafür ein schöner Beweis.

Weil beide Kurzopern eine fantasievolle, optisch ästhetische Umsetzung erfahren, verzeiht sich manche Unbeholfenheit der Regie. Zu deren Verteidigung muss auch gesagt werden, dass Tschaikowskys „Jolanthe“ nach stimmungsvollem Beginn ins Sentimentale abrutscht. Das versucht Tanyel Sahika Bakir zu verhindern, indem sie das „Erwachen“ der Titelheldin nicht in allgemeines Gotteslob münden lässt, sondern Jolanthe von ihrer Insel der Seligen holt. Ihr Gartenrondell schwimmt wie eine Seerose in einem tristen Bühnenhalbrund, in dem schwer bewaffnete Männer die Herrschaft ihres Vaters durchsetzen (Bühne: Julia Schnittger).

Ihn, den König René, erkennt sie erst nach der Heilung durch den Arzt Ibn-Hakia als Despoten. Aber das erschließt sich erst nach der Lektüre des Programmhefts. Um zu diesem Ende hinzuführen genügt es nicht, eine gesichtslose Soldateska ausgiebig mit Gewehren herumfuchteln zu lassen. Eine Duell-Konstellation zwischen dem Ritter Vaudémont, der Jolanthe liebt, und König René, der die Tochter weiter unter Kontrolle halten will, wird nicht deutlich. Stattdessen scheint plötzlich jeder auf jeden zu zielen. Das hinterlässt Fragezeichen.

Alles Weitere fügt sich in der Produktion so ineinander, dass dieser Jolanthe ein angemessener Liebreiz zuwächst: eben nicht süßlich, sondern lyrisch und licht. Dafür sorgen an erster Stelle das Gesangsensemble und die Neue Philharmonie Westfalen unter der Leitung von Rasmus Baumann, die Tschaikowskys Partitur mehr und mehr in Fluss bringen.

Aus dem kammermusikalischen Beginn – nur Holzbläser und Hörner gestalten das Vorspiel – entwickelt sich ein grandioses Melos, das in die Seele der Hauptfiguren hineinleuchtet. Dazu gibt es lautmalerische Effekte, wenn die Ankunft des Königs mit Hörner- und Trompetenschall zelebriert wird, wenn Bratschen und Celli das Getrappel der Pferde nachahmen oder wenn der Arzt Ibn-Hakia sein Therapiekonzept mit orientalischen Melismen ausschmückt.

Heejin Kim versteht sich darauf, ihren Sopran aus innigem, beinahe schüchternem Piano aufblühen zu lassen. Auch wenn die große Entdeckung, die Jolanthe durch den Ritter Vaudémont macht, immer höhere Wogen schlägt, behält die Sängerin diesen hellen Schimmer bei, nimmt sie uns mit auf einen Wellenritt der Emotionen. Für ekstatische Höhepunkte hat sie genug Durchschlagskraft, setzt diese aber mit eleganter Zurückhaltung ein. Khanyiso Gwenxhane zeigt sich als Ritter Vaudémont auch stimmlich glänzend gerüstet: Sein Tenor vereint Geschmeidigkeit mit hellen Farben. Dem setzt Philipp Kranjc (König René) als sein Gegenspieler einen markigen Bass entgegen. Benedict Nelson mischt als Arzt Ibn-Hakia zweifelnde Töne in seinen warmen, empathisch klingenden Bariton.

Unterstützt werden die musikalischen Leistungen durch die Kostüme von Hedi Mohr, die unaufdringlich ein Aufeinandertreffen von Islam und Christentum andeuten, und die Beleuchtung von Patrick Fuchs, die das künstliche Rondell aus dem Dunkel herausschneidet, als sei es das verlorene Paradies.

Ja wo ist sie denn? Der Hofstaat sucht nach der Nachtigall, denn sie wird vom Kaiser von China erwartet. (Foto: Pedro Malinowski)

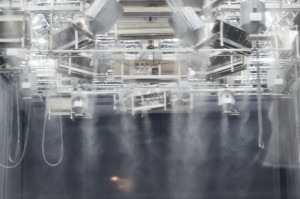

Deutlich bunter, ja beinahe comichaft geht es in Strawinskys „Le rossignol“ zu, in der sich die Regie von Kristina Franz sehr wirkungsvoll mit dem Puppentheater ergänzt. Das Märchen von der chinesischen Nachtigall, die in der kaiserlichen Gefangenschaft zunehmend versagt und leichtfertig durch einen Automaten ersetzt wird, deutet die Regie als Kampf zwischen Natur und Künstlichkeit, letztlich auch zwischen Leben und Tod. Auch dies erschließt sich eher im Programmheft als auf der Bühne, aber die szenische Umsetzung ist so hübsch anzusehen und Strawinskys Musik so originell, dass sich darüber hinwegsehen lässt.

Im Wesentlichen ist „Le Rossignol“ ein stimmlicher, mit Koloraturen und Spitzentönen gespickter Hochseilakt. Den meistert die belgische Sopranistin Lisa Mostin bewundernswert schwindelfrei; die Spezialisierung auf dieses Fach ist ihr anzuhören. Frei bewegt sie sich aber nicht nur stimmlich: Sie stellt auch in ihren Bewegungen ein Naturwesen dar, in einem unscheinbaren braunen Kleid, das sich von der farbenfroh gewandeten Hofgesellschaft absetzt (Kostüme: Hedi Mohr).

Eine Schachfigur erwacht zum Leben: Gloria Iberl-Thieme, Daniel Jeroma und Maximilian Teschemacher führen eine Puppe von Jonathan Gentilhomme (Foto: Pedro Malinowski)

Der zweite große Clou dieser Inszenierung sind die Puppen von Jonathan Gentilhomme, der einer kleinen weißen Schachfigur zunächst einen kleinen Kobold entsteigen lässt, der allmählich zum Riesen wächst (und laut Programmheft den Tod darstellen soll). Gloria Iberl-Thieme, Daniel Jeroma und Maximilian Teschemacher bewegen diese Figuren so kunstvoll, dass sie ein staunenswertes Leben gewinnen.

Im Orchestergraben gelingt es Rasmus Baumann und der Neuen Philharmonie Westfalen, der Musik über den Bruch hinweg zu helfen, der sich durch die zwischenzeitliche Uraufführung von „Le Sacre du Printemps“ im Kompositionsprozess ergab. Klingt im ersten Akt noch Impressionistisches à la Claude Debussy durch, wird es im weiteren Verlauf deutlich moderner, ragt das Werk hörbar ins 20. Jahrhundert hinein. Dass „Le Rossignol“ sich auf der Opernbühne nie so recht durchsetzen konnte, ist nicht allein der Musik wegen schade. Kurz vor Ausbruch des 1. Weltkriegs entstanden, besitzt die Fabel einen zeitlos aktuellen Kern: Mensch, Natur und Seele stehen auf der einen Seite, der kalte Mechanismus der Maschine auf der anderen.

(Karten und Termine: www.musiktheater-im-revier.de)

Wer sich mit der Moderne befasst, kommt um Dessau nicht herum. Das Bekenntnis zur klassischen Moderne in der mitteldeutschen Stadt singt Michael Kaufmann, Intendant des

Wer sich mit der Moderne befasst, kommt um Dessau nicht herum. Das Bekenntnis zur klassischen Moderne in der mitteldeutschen Stadt singt Michael Kaufmann, Intendant des